Біографія

Игорь Чацкин родился в 1963 году в Одессе. С детства он дружил с художником Юрием Лейдерманом: они жили в соседних подъездах и учились в одном классе. В 1980-х будущие художники много гуляли и сочиняли стихи, делали акции и перформансы, тогда же создали группу «ИЮ» (Игорь-Юрий). Среди совместных работ: перформанс «Русские мы русские, узкие мы узкие»/«Русская идиллия», в ходе которой Игорь и Юра плясали вприсядку, гримасничали и баловались сочетанием «русского» и «еврейского»; совместный поэтический сборник (1983); перформанс в квартире Леонида Войцехова «Способы убийства флагом» (1984).

В 1980-х Игорь Чацкин активно работал в Одессе и дружил с Сергеем Ануфриевым, Леонидом Войцеховым, Владимиром Федоровым (Федот), с группами «Перцы» (Людмила Скрипкина и Олег Петренко) и «Мартынчики» (Светлана Мартынчик и Игорь Степин).

Игорь Чацкин считается одним из первых, кто привнес слова в визуальное искусство Одессы тех времен. Он известен работами «На завтро», «Я рубль Игорь Чацкин» (обе находятся в коллекции другого одесского художника Александра Ройтбурда). Последняя тут же была «обыграна» группой «Перцы» в «Я Чкалов Игорь Чацкин».

«Я рубль Ігор Чацкін». Фото з сайту архіву МСМО

В начале 1990-х году Игорь Чацкин переезжает в Москву, где работает вместе с авторами-концептуалистами в сквоте на Фурманном переулке. Он оставался там до середины 1990-х. Игорь работал с инсталляциями, одна из известных — «Собаки» в галерее «Риджина», выставленная в 1992 году, и «Камни и флаги», выставленная в Копенгагене в центре Nikolaj в 1995 году.

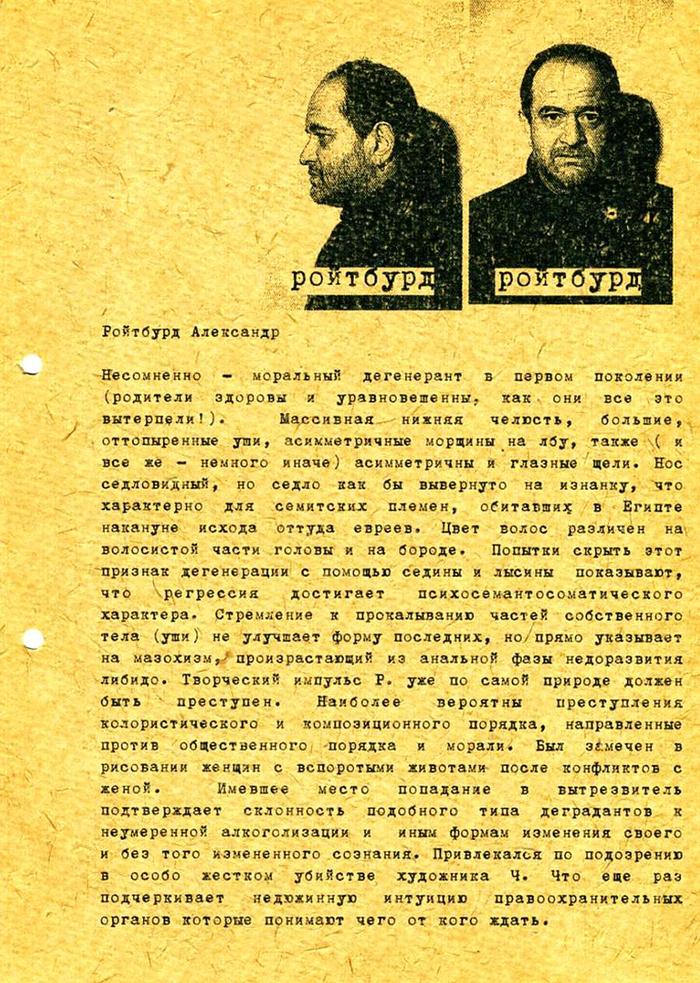

В 1995 году Чацкин получает ПМЖ в Израиле. На некоторое время он едет в Тель-Авив, затем возвращается в Одессу и Киев. В 2000 году по легенде Игорь живет в Крыму, где случайно оказывается на месяц в пещере без еды и только с оставшимся от прошлых туристов мешком с перловкой. Пока Чацкина разыскивали в Киеве и Одессе, было заведено дело на подозрение в убийстве художника. Среди подозреваемых был Александр Ройтбурд. Когда Игорь выбрался из пещеры, он сделал работу «Дело» (2000), которая была представлена Одесском музее им. Пушкина.

з роботи «Справа», Ігор Чацкін, з архіву МСМО

В 2001 году в Киеве было издано первое прижизненное собрание стихов автора. В 2011 году Игорь снова возвращается в Тель-Авив, где живет до своей трагической смерти (он был найден в своей квартире с разбитой головой) 15 июня 2016 года.

«Останні вірші»

«Останні вірші» Ігоря Чацкіна, 2021, видавництво ArtHuss

В последние годы своей жизни Игорь писал много стихотворений, которые публиковал в Facebook и в Live Journal под псевдонимом «НХЛ» (Несу хуйню людям). В 2021 году вышел сборник посмертных стихов Игоря Чацкина, который составил Юрий Лейдерман; соредактором сборника выступила одесская поэтесса Майя Димерли.

В предисловии к сборнику Юрий Лейдерман пишет, что Чацкин всегда мыслил себя поэтом. Это прослеживается и в его картинах, акциях, инсталляциях — поэтическое выстраивание реальности вокруг себя, запечатление ее через слова-образы, знаки-символы и одновременно заигрывание со смотрящим или читающим эту реальность (как в акции «Кораблик»).

Игоря Чацкина вместе с его поэзией относят к «одесскому концептуализму», хотя строго говоря, ни художественное, ни литературное творчество его и соратников таковым не является. Не идея, а игра с уже существующими идеями и концептами, скрытыми в языке скорее является тем, что можно проследить в поэзии Игоря. В личной беседе Юрий Лейдерман сказал, что подобная игра слов в творчестве Чацкина связанная с «не дай бог сказать нечто прямым текстом» — общим опасением быть заподозренным в банальности и пошлом романтизме, свойственном многим авторам Одессы и Москвы того времени, причислявших себя к концептуализму.

В поэзии Игоря Чацкина есть модернистские приемы — визуальное записывание стихов, прыжки от строчки к строчке (Юрий Лейдерман как-то взялся переписать стихотворения в читабельную форму и изложил их на платформе «Просторы»). В стихах чувствуется сознание, которое рассматривает, цепляет и жонглирует знаками вокруг, записывает все подряд и случайно обращается к кому-то: у Игоря это часто к кому-то «Вы» — к группам людей, прошлым встречам.

Сам Игорь о своих стихах в интервью Юрию Лейдерману в 1990 году сказал: «Я рассматриваю свои поэтические тексты как эпиграфы на обложки несуществующих книг. Но поскольку эпиграф это, как правило, лишь часть какого-то текста, то “душевность” могут ощущать лишь те, кто знают весь текст целиком. А так как полностью его не знает никто, в том числе и я, то эти отрывки не претендуют на “душевность”. Мы имеем всего лишь обложку книги, на которой не написано название и содержание самой книги неизвестно».

Из этих слов Чацкина можно предположить, что «жизненность» в данном случае — сознание, которое перебирает захватившие его концепты. На такое трактование наводит и анализ стихов Игоря через призму делезовской мысли. Юрий Лейдерман в предисловии к последним стихам Чацкина говорит: «Все мы, хотим того или нет, являемся лишь винтиками языковой машины с ее пошлым похохатыванием и безжалостным цинизмом. Противостоять ей можно лишь еще большим ускорением ее аллюзий, схватыванием — вплоть до бреда, заикания, фибрилляции, так, чтобы стать уже абсолютной развинченностью, дыркой от винтика, пассажиром без места, отблеском, бликом языка».

Помимо игры слов и интерпретаций, в поэзии Чацкина есть характерные для постмодернистких текстов приемы: интертекстуальность и диалог с авторами — «русскими классиками», как с Баратынским, известные строки о женщинах которого служат эпиграфом к одному из стихотворений Чацкина.

Такой разбор последних стихов Игоря Чацкина позволяет взглянуть на творчество автора шире, чем как на концептуалистские практики. Юрий Лейдерман, отвечая на постоянное описание творчества одесситов того времени как концептуалистов, говорит: «Вот и приходилось стремиться в концептуалисты, если хотел числиться хоть кем-то, а не безымянным провинциалом. Черт возьми! Только теперь понимаешь, что надо было как раз без имени». Так и поэзия Игоря Чацкина является самородной, включающей разные стилевые системы и оттого уникальной.

Спогади та відгуки про творчість Ігоря Чацкіна

Андрей Монастырский, поэт, художник, Москва

Я раньше знал Чацкина как отличного художника, и вот познакомился с его сборником стихов. С первого же стихотворения мне понравился его поэзис и философия: «это. стихотворение. будет. всегда. написанным. вчера» (мерзкая автоподстава в Word ставит каждое слово цитаты этого стиха с заглавной буквы из-за авторской точки — этот ход с точками мне нравится! — после каждого слова, приходится потом вручную исправлять). Что тут еще скажешь? Все правильно, все наше-нами сделанное становится таковым-новым из-за заглатывания его прошлым. Настоящее — это глоток прошлого (точнее, «в глóткé прошлого — настоящее»). У Чацкина настоящие стихи, без дураков. Почти ко всем его стихам в сборнике можно применить все вышесказанное. Но не совсем все(м).

Станислав Снытко, поэт, редактор журнала «Носорог», Санкт-Петербург

Для меня стихи Игоря Чацкина стали открытием: до выхода книги «Последние стихотворения», изданной стараниями Юрия Лейдермана, имя её автора я не слышал. Эти тексты могут вызывать те или иные полуслучайные литературные ассоциации (то тень Вагинова мелькнёт, то лианозовская электричка хлопнет дверью), но круг чтения самого Чацкина, насколько я понимаю, был эклектичным, и современная поэзия, за редчайшими исключениями, не была ему знакома. Он писал: «я сам себе отец и мать». В плане «влияний» это действительно так. Вероятно, его поэзию можно назвать дилетантской, но в смысле высокого, аристократического дилетантизма, даже не любительства, а способа жизни, по краям которой возникают спонтанные жесты, артефакты, тексты. Известная притягательность такого рода сочинений — в их незангажированности, в свободе от обязательств отлаживать и синхронизировать своё письмо с цеховым контекстом. Некоторые вещи в этом корпусе мне читать нелегко (впрочем, опытным путём было выяснено, что иногда надо просто перечитать стихотворение вслух), а другие, напротив, поражают — как бы вопреки сказанному выше — внутренней цельностью, чеканностью увертюры, сжатостью этюда, испытывающего на прочность летучие языковые материи. К таким стихотворениям хочется возвращаться, чтобы отгадать секрет их притягательности; они гипнотизируют своим странным синтаксисом, но это не просчитанная синтаксическая амбивалентность, а органика потока. В дикции Чацкина можно расслышать и по-детски дворовое скабрезничанье, и некий одесско-тель-авивский акцент, как будто эти стихи написаны «поверх» русского языка на несуществующем постсоветском диалекте, вынужденном балансировать между исповедью и анекдотом, удерживая равновесие на невидимой грани одному ему известным способом.

Никита Кадан, художник, Киев

Тексты Игоря Чацкина непрозрачны. Но их непрозрачность не родственна ни сумрачной эзотерике, ни кокетливому абсурдику «постсоветского постмодернизма». И тем более эти тексты не родня интернациональной «университетской» поэзии с ее стерильной герметичностью, дарованной по праву высокого рождения. Все же стихи эти выросли на обочине и впитали сильнейший заряд живой банальности, «нечистой» речевой стихии. Однако банальность эта совершает у нас на глазах какое-то образцово-показательное самоуничтожение. Каждый текст Чацкина — спиливание ветки, на которой сидишь, самоотмена, переходящая в чудесное превращение. И дело не только в авторской пунктуации, прорезающей текст по суставам, рассекающей связки и оставляющей неприкрепленные элементы вольно болтаться. Любые «щербатые присказки» (Юрий Лейдерман — из предисловия к данному сборнику) у Чацкина — это точки на языковой поверхности, из которых начинается спуск на глубину, погружение, не ограниченное ничем, кроме меры авторской смелости. А смелость эта даст фору многим. Все, что есть в этих стихах узнаваемого, все, что приписано к нишам регионально-бытового или геополитического, предстает в виде подвешенном, открепленном, да и сами ниши эти словно выворачиваются наизнанку. Поэт — тот, кто лишается места. Это цена за право ставить любые наперед заданные места, любую у-местность под сомнение. Глубоководные движения поэзии Игоря Чацкина оставляют ощущение какой-то безусловной и не ищущей оправданий точности, идеальных попаданий вслепую. Есть та непрозрачность искусства, что проясняет, делает прозрачным мир. Стихам Чацкина она свойственна в высшей степени.

Стоит отметить еще одну особенность книги «Последние стихотворения»: когда уходит одесский автор, его образ сохраняется почти исключительно в воспоминаниях других одесских авторов и околокультурных тусовщиков (порой к одесским знакомцам добавляются киевские и московские). Таким образом из «автора» он превращается в «персонажа». Книга последних стихотворений Чацкина — это именно книга автора, поэта. Вопрос лично-биографический в ней уведен на дальний план. Быть может сходным образом когда-нибудь будет «спасен» или «возвращен» и Чацкин-художник.

Ирина Врубель-Голубкина, главная редакторка журнала «Зеркало», и Михаил Гробман, художник, поэт, Тель-Авив

Игорь Чацкин (Чаца) появился у нас в Тель-Авиве, и мы сразу поняли, что он наш.

Была в нем абсолютная неординарность, все, к чему он прикасался — стихи, бумага, жизнь — становилось совершенно личным.

Он бесконечно писал и рисовал, была в нем несовместимость с жизненной банальностью.

Поэт Чаца не вписывается в общую систему поэтических текстов — это не постмандельштам и не постобэриуты, и каждый раз читаешь его стихи по-новому.

Нас он сразу воспринял как своих, Израиль стал постоянной темой его стихов, он каждый день приходил в наш дом.

Мы его кормили и любили.

Юрий Лейдерман, художник, редактор книги Игоря Чацкина «Последние стихотворения»

Его поэзия примечательно ложится в парадигму «малой литературы», манифестированной Делезом и Гваттари на примере Кафки («Кафка: за малую литературу»). «Малое» здесь значит отнюдь не «маленькое», но неуклонно иное, чужое внутри себя, бедовое, ведущее тяжбу с самим собой, — поскольку только такой, чужой самому себе язык может стать языком поэзии. Отчасти подобно немецкому для Кафки, русский язык являлся для Чацкина родным и единственно возможным, но в то же время и как бы случайным, наравне с украинским, идишем или ивритом. Он даже оставил небольшой корпус стихотворений на украинском, но все это было для него скорее курьезом ради частного саркастического использования. Зато парадоксальным образом он превратил в такой же саркастический курьез — со всей приличествующей курьезу настойчивой микроскопией — свой русский язык. Добровольно перейдя тем самым на сторону ущербности, нонсенса, неудачи, став «Чацей», «Игорьком» (как он зачастую подписывал свои работы), нелепым сочинителем, опять и опять топчущимся в каких-то обрывках смысла. Однако именно уход, падение в невнятицу, в разрыв и повтор дали ему возможность не влипать в «большую литературу» — или, точнее, мнящую себя таковой — с ее стилистическим тщеславием и подлой экономикой здравых мыслей, в тот слежавшийся архив, который под лозунгом «…ну мы же с вами понимаем!» готов все решать за нас. И горе тому, кто откажется «понимать»!

Алиса Ложкина, кураторка и арт-критикиня, Лос-Гатос

Об Игоре Чацкине непросто рассказать в двух словах. Удивительный, ускользающий человек со сложной и неоднозначной биографией, где сплошь и рядом — скобки и многоточия. Недаром их так много и в его совершенно ни на что не похожей поэзии.

Стихи Чацкина — это, с одной стороны, органичное продолжение языковой культуры, в которой сформировался автор. Склонность к словесным играм — характерная особенность одесского художественного сообщества этого периода. Дурацкий, на первый взгляд, вербальный пинг-понг, порой граничащий с компульсивной эхолалией, самозабвенная мастерская игра в слова, подыскивание смешных рифм, общение с помощью понятных только «своим» словесных паролей, бесконечные повторения, доведение собеседника до полуобморочного состояния попытками все глубже вгрызться в тело языка, деконструировать привычные значения слов, получить удовольствие от самого процесса разрушения призрачных стен смысла…

Все эти характерные особенности речевой культуры своего круга Чацкин мастерски трансформирует в оригинальную поэтическую форму. Ни на минуту не переставая играть, он создает парадоксально пронзительные зáмки из слов, стихи-заклинания, в которых звучит бесконечное эхо понятных узкому кругу и повторенных тысячи раз словечек, случайно всплывающих в памяти вербальных ассоциаций и обрывков когда-то услышанных шуток и фраз. Это существование на самом обрыве языка, но без пафоса и надрыва, с ироничной ухмылкой на устах.

Поэзия Чацкина неразрывно связана с его визуальным творчеством. Одно из важнейших высказываний Чацкина-художника — персональная выставка «Собаки» в рамках Фестиваля анималистских проектов (Москва, 1992г.). Центральный объект — инсталляция, где длинный ряд клеток с живыми попугаями неожиданно складывается в слово «собаки». В этой работе, пожалуй, максимально сконцентрирован основной посыл творчества Чацкина — желание с помощью абсурда и парадокса вырваться из клетки языка, при этом ее не покидая. Преодолеть фатализм модной в то время постструктуралистской философии, согласно которой никакой реальности, помимо языка, по сути, не существует. Не существует, но существует, как сказал бы Чацкин.

Буквально недавно я вдруг заметила, что птицы — один из лейтмотивов творчества Чацкина, от ранних работ конца 1980-х, через упомянутую инсталляцию и вплоть до коллажей последнего десятилетия. Образ птицы регулярно всплывает и как самоцитата, когда Чацкин использует в созданных в 2010-х коллажах элементы старых работ, и просто как обрезки случайных фотографий, выуженных из сети. Коллажи, которыми автор традиционно сопровождал свои поэтические произведения в Live Journal и позднее в Facebook, увы, не вошли в сборник его последних стихов. А жаль. Несмотря на видимую китчевость, они способны многое рассказать и об авторе, и о его оригинальном способе мышления. Обращение к кемпу, ироничная работа с визуальными кодами массовой интернет-культуры, на мой взгляд, органическое продолжение стратегий, характерных для одесских концептуалистов в 80-х — просто с течением времени визуальные пароли советского общества покрылись благородной патиной и перестали восприниматься во всей своей навязчивой идиотичности.

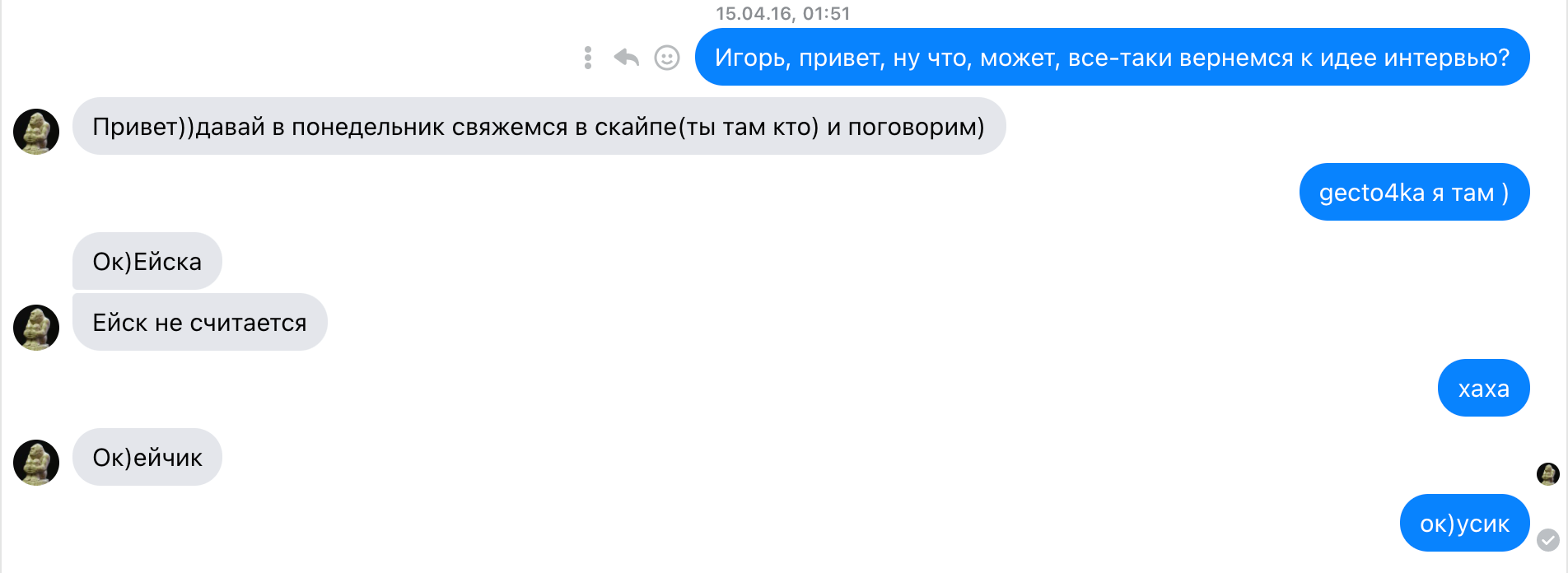

Игоря Чацкина интересно анализировать комплексно, во всей полифонии разнообразных проявлений этой неординарной личности. И персональная история автора, и его стихи, и визуальные произведения — осколки одного мира, вселенной Игоря Чацкина, где было место и трансгрессии, и творчеству, и возвышенному, и анекдотичному, где пульсировал нерв жизни грустного человека, жившего на самом маргинесе, способного увидеть птиц, складывавшихся в собак, но при этом искренне любившего все смешное. Его псевдоним в Live Journal и Facebook, который он также попросил меня использовать когда-то при публикации его стихов и коллажей в журнале ART UKRAINE, был «Он НХЛ» — сокращенное от придуманной когда-то ироничной автоэпитафии «Он Нес Хуйню Людям». Чацкин был Чацкиным не только в своих стихах. Странными шифрами и языковыми играми он общался и в жизни. Наша последняя переписка в фейсбуке за два месяца до его смерти выглядела так:

з архіву Аліси Ложкіної

Запланированное интервью так и не состоялось (а Ейск, по-прежнему, не считается)…

Гарри Краевец, психотерапевт, писатель, Одесса

Рыбы ходят, меня гладят, блаж струится отовсюду.

Александр Пуату

Не многие знают о существовании понятия «Одесса Игоря Чацкина». Скорее всего, это миф, и может, он вообще говорил о другой Одессе.

Но мне удалось подслушать у старожилов города, людей с черными злыми руками. Они, ворча и прикусывая губы, вспоминали об этом метафизическом запотевшем пузыре — Одессе Игоря Чацкина. Старики на кончиках дряхлых языков передали мне предание об этом городе, полного потных тел, которые набивались в трамвай №5, уходящий прочь от душегубки под названием Аркадия.

Иногда некоторые пейзажи Одессы напоминали мне эту чацкиновскую Одессу, может, реконструированную или полностью конституированную мной, а может, и подлинную.

Она отличалась удивительным, специфическим тембром оранжевого цвета, струящегося из окон ветхих домов. Забрызганные окна, поглощенные ярким оранжевым цветом, хочется надкусить, лизнуть. Плотность сладострастного мутного цвета подсказывала, какие сцены могли твориться за ними. Толстеющие люди взрывались прямо на кухне вместо своих скороварок, создавая оранжевый водяной пар, энергетическое свечение вокруг домов.

Мне удалось застать тот город, увидеть его ускользающий край, надышаться запахом, наслушаться косноязычного логоса, утонуть в нем. Вся жизнь тогда делилась на две стороны одних окон. Любая сцена из этих окон превращалась в метафизическую вакханалию, перерастающую в вопли голодных рыб. Крики взорванных жабр пробирали до дрожи. Гнет этого вездесущего звука порабощал наши тела, и мы качались в такт ломаных ритмов. Ты мог ходить из точки в точку, но покинуть это пространство не было ни малейшей возможности.

Буквально в тот же час как ты хотел ускользнуть из пропитанных морской солью рук этого чацкиновского города, он брал тебя в свою пасть и выбрасывал на жаркий, грязный песок. Истеричная, предельно нагнетенная обстановка бесконечного хаотичного повторения и прерванного удовольствия.

Есть одна давно забытая пьеса, написанная Александром Пуату, под названием «Ложка без Горки». Так вот, жизнь в этой Одессе была именно такой — жизнью в ложке без горки, в пустоте, наполненной грязью и упавшими карнизами, серо-желтыми камнями, маленькими осколками старых памятных мест.

По легендам, Чацкин никогда не покидал Одессу — субъект не может покинуть тело, тело без субъекта — ничто. Мы все в то время были субъектами Чацкина. Людьми, которые приходили греться у потрясающего света из окон, стареньких окон одесских домов. За ними обитала какая-то невероятная насыщенная жизнь. Выходя из этих окон, ты попадал в однотипные дворики, дома, пронизанные метафизикой и вывернутые наизнанку.

Помню, меня тогда не покидало ощущение нахождения вне всего. Такое тотальное небытие, заполнившее протухшие подъезды. Заходя в них, на меня нападала необузданная хтонь, неуправляемая сила одесской парадной, пропитанной мочой и запахом тел, изрядна пострадавших от песочных пыток.

Мы были выброшены, мы были в пекле, в грязи. Мы не сидели на кухне в компании простых обывателей, откуда исходил свет. Мы были в окружении стихии желтого камня. И этот желтый камень оттенялся этими чацкиновскими окнами, предавая ракушнику этот оранжевый, даже алый цвет.

Скрытая, но ощущаемая теплота окон, универсальная власть их цвета заставляла падать на колени и просить, чтобы сторукое чудовище покинуло, перестало мацать и засовывать свои потные руки. Чуть-чуть гаденькие, загнивающие окна наилучшим образом передавали это чацкиновское восприятие города, пронизанное причиной желания, и при этом абсолютно далекого от того самого желания.

Нет больше этого города, его не может быть. Он сам так пожелал. И в тоже время он есть, и иногда его можно встретить, поднимаясь по прогнившим чугунным лестницам, проходя по Приморскому бульвару, поворачивая на Красную улицу.

Мы были оранжевыми камнями, отраженными в окнах чацкиновской Одессы, зажаренными до предела сгустками песка, брошенными в беспричинное одиночество сухого южного края.

Библиография

Юрий Лейдерман (редактор-составитель), Майя Димерли (редактор) Игорь Чацкин. Последние стихотворения / Музей современного искусства Одессы, ArtHuss. — 2021

Интервью Вадима Беспрозванного с Игорем Чацкиным (транскрипция), 1997-1998 (?), архив МСИО

Лейдерман Ю. Чаца / Юрий Лейдерман.// «Зеркало» — литературно-художественный журнал, — 2016. — №47

Климова Л. Убитый оказался живым. «Преступление» — только дизайн. / Лилия

Игорь Ч. Стихотворения / Чацкин Игорь. // Зеркало — литературно-художественный журнал. — 2014. — №43.

Чацкин И. О дай мне закрепиться в пространстве черно-белом [Електронний ресурс] / И. Чацкин, Ю. Лейдерман // Мітєц

Чацкин И. Реализуя долгое стояние [Електронний ресурс] / И. Чацкин, Ю. Лейдерман // Мітєц.

Ложкина А. Минус-прием Игоря Чацкина [Электронный ресурс] / Алиса Ложкина // Colta