Евгений Павлов — известный харьковский фотограф, со-основатель (вместе с Юрием Рупиным) Харьковской фотографической группы «Время». Работы Павлова экспонировались на различных международных выставках, а в последние годы все чаще и чаще появляются на украинских художественных выставках, в которых мы пытаемся разобраться в собственной истории искусства.

Этот разговор был записан в 2017 году в Харькове в мастерской Павловых, вернее в помещении дизайн-студии ГРАФПРОМ, основанной Ильей Павловым и Машей Норазян. Но общее настроение, место позволяют мне назвать это пространство именно «мастерской», в которой царит атмосфера творчества, открытости, живости и непосредственности.

Этот текст публикуется сегодня в связи с проектом PinchukArtCentre «Запретное изображение» — персональной выставки Бориса Михайлова и групповой выставки «Пересекая черту. Харьковская школа фотографии», на которой представлен довольно-таки большой корпус произведений Евгения Павлова, включая знаменитые его серии «Скрипка», «1х7», «Орвохром», «Мифологии», «Психоз». Этот текст — выдержка из 4-часового разговора с Евгением Павловым. Несмотря на то, что, казалось бы, знаешь практически все серии и работы художника, тем не менее, каждый разговор с ним — это обновление и вдохновение, светлая интеллигентская отдушина неспекулятивного общения.

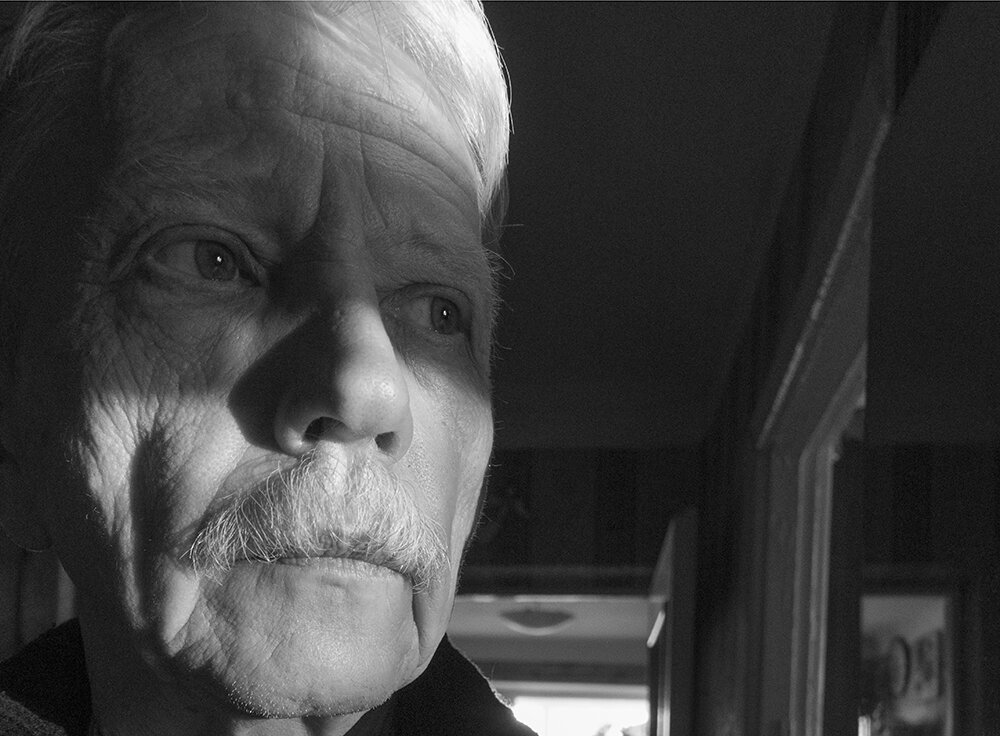

«Автопортрет», 2018

Мне бы хотелось обратиться к истокам, к деятельности группы «Время». Сегодня это видится таким альтернативным фотографическим движением. Однако, движение это формировалось и возникало при официальных фотоклубах, которые, в свою очередь, существовали при государственных предприятиях. В какой момент созданное группой «Время» стало маркироваться как альтернативное, андеграундное искусство и как происходило вот это соединение официального и неофициального? С одной стороны, фотоклуб — при предприятии, соответственно ты как субъект, автор принадлежишь в какой-то мере этому предприятию, но с другой стороны, при этом делаешь снимки, которые не совсем вписываются в общую картину официальной советской фотографии. Как удавалось балансировать в этой ситуации и каким образом вообще существовала группа «Время»?

Контекст вами описан верно. Действительно при фотоклубах группировались люди, которые чувствовали, что фотография — это нечто большее, чем то, что они видят в быту. Поскольку фотоклубы были разной крупности, то естественно, проявления какого-то андеграундного движения, инакомыслия наиболее выражались там, где собиралось много людей. В Харькове был областной такой клуб при Доме профсоюзов на улице Гамарника. В нем было более ста членов, и мы с большим удовольствием по четвергам встречались там — это был вечер, который ты ждал всю неделю. Так это было упоительно — встреча людей, разделяющих с тобой интерес к фотографии. Как примирить андеграундное инакомыслие и официальный статус клуба? Никак! Конфликт, который возник между группой «Время» и областным фотоклубом, заключался именно в этой плоскости. Группа «Время» требовала от клуба тех возможностей, которые она предполагала в фотографии и всем своим существованием требовала выставлять наши работы.

То есть фотоклуб предполагал выставочную деятельность?

Естественно. Это была целая сеть художественной самодеятельности. Областной фотоклуб находился вот как раз при Областном доме художественной самодеятельности как одна из его структур. Это все были бюджетные государственные организации и, понятное дело, они платили деньги за существование фотоклуба, обеспечивая его существование, и у них было право голоса указывать, какими должны быть отчетные выставки.

«Без названия», 1974

«Без названия» (Портрет Бори Кагана),1974-1976

«Автопортрет», 1975

А чем еще обеспечивали?

У нас была аппаратура, которую можно было брать на прокат. Они могли печатать фотоработы, если сам автор не печатал, для этих самых отчетных выставок. Давали помещение, благодаря которому можно было собираться в любую погоду. Устраивали определенные творческие встречи с какими-то нужными для развития фотокультуры людьми. Принцип, по которому группа «Время» создавалась, конечно же, противоречил тому, для чего организовывался областной фотоклуб. Со времен Жданова всякая «групповщина» категорически осуждалась. И как только употреблялось слово «группа», сразу мозг бюрократа вспоминал о неких директивных инструктивных материалах, которые запрещали всякую групповую работу творческих работников. И хотя фотография, может быть, даже к нашему тогдашнему счастью (в смысле безопасности) не считалась искусством, но табу на «группование», тем не менее, не отменялось. Когда мы начали заявлять себя как группа «Время», это уже насторожило директора Дома художественной самодеятельности.

«Наедине с собой», 1987

А как вы заявляли? Писали манифест или в качестве устной истории?

Поскольку мы вживую все между собой общались, то естественно это было устной информацией. И когда мы выставлялись на областных отчетных выставках, мы начали писать группа «Время». Уже внутри областного фотоклуба мы были обособлены в некую стайку. Группа «Время» проторила некий путь, по которому более или менее шагали все остальные, не замечая того, что этот путь проторен. Люди так устроены, что нечто существует как данность. Нас не интересует, как эта данность возникла. Фотография, всеми ругаемая, — совершенно бесперспективное занятие с точки зрения искусства: по тогдашней идеологической версии теории искусства фотография не имела на это никаких прав. Ибо в ней были такие отвратительные черты как натурализм. Надо взять формулировку соцреализма и посмотреть, вкладывается ли фотография в соцреализм? Выясняется, что каким-то боком ее можно принять, с оговорками, если она служит делу партии, то есть если она журналистская. А журналисты в Советском Союзе — это орудие идеологии. Но эта профессия была достаточно свободной по отношению к человеку, который ходил на завод. Не важно, инженер он или слесарь, он должен был за этим заводом пребывать «от и до». Даже на перерыв, как правило, люди не выходили за пределы этого завода. И в этой «лагерной» жизни было охвачено почти все взрослое трудоспособное население. Если ты работал журналистом, значит, ты ходил своими ногами, куда захочу, но по направлению к тому месту, куда ты должен попасть. И уже одно это делало эту работу привлекательной. Если ты фотожурналист, значит, ты мог где-то вскинуть фотоаппарат, снять, не боясь, что тебя потащат за рукав в милицию. Или сам милиционер не подойдёт и не поинтересуется, чем вы заняты, потому что ты можешь с достоинством достать книжечку и сказать: «я — журналист». Это такая охранная грамота. А фигура любого другого фотографа — не журналиста — это всеми презираемая фигура полуобразованного инвалида, который стоит у памятника, на треноге у него висят фотографии на фоне этого памятника, и еще стоит какая-то захудалая фотокамера с гармошкой — тоже на треноге. И он, такой мерзлявый, стоит возле этого памятника, хлюпает носом, понуро и пассивно ожидая клиента. Такой собирательный образ фотографа. Совершенно несимпатичный.

Но при этом быть фотожурналистом в советское время — это не очень хорошая судьба, по крайней мере, для меня. Все зависит от того, насколько ты совместим с теми задачами, которые ставит перед собой журналистика. Сначала мы этой разницы не видели. Я думал, что можно совместить наш этот энергетический импульс с журналистикой. Тогда это представлялось возможным. По мере удаления от юности расхождение между журналистикой и тем, что я хотел сказать, увеличивалось и увеличивалось, пока не оформилось в сознание того, что есть информационный, а есть образный язык. Все, что было связано с советским, тяготело к особому информационному языку, и мне неинтересно было дальше сотрудничать с государством, которое выламывало руки. Я ведь когда поступал на кинофак, был в иллюзии, что кино — это искусство. Когда начал учиться и вошел немного в тему, я понял, что кино становится искусством только в 3-5% из того, что вообще снимается на кинопленку. Все остальное — это кинопродукция для развлечения «трудящихся».

Из серии «Мифологии», 1988

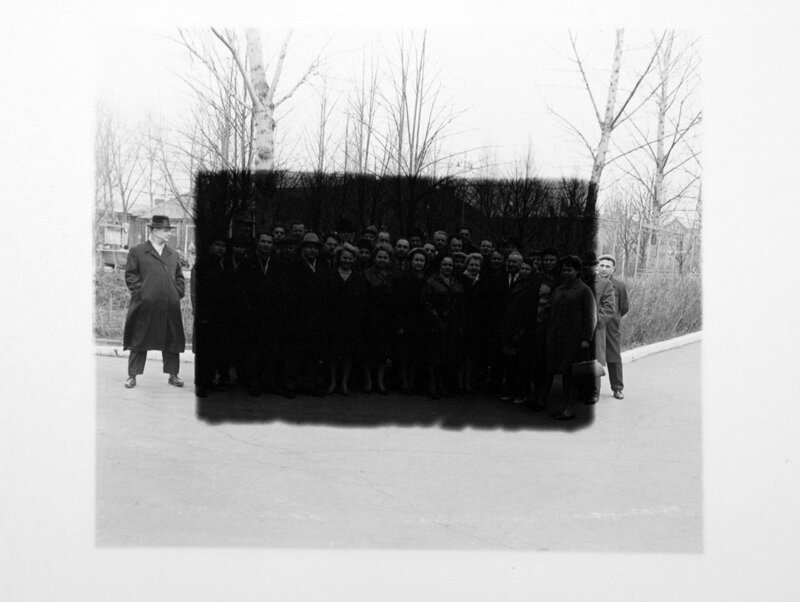

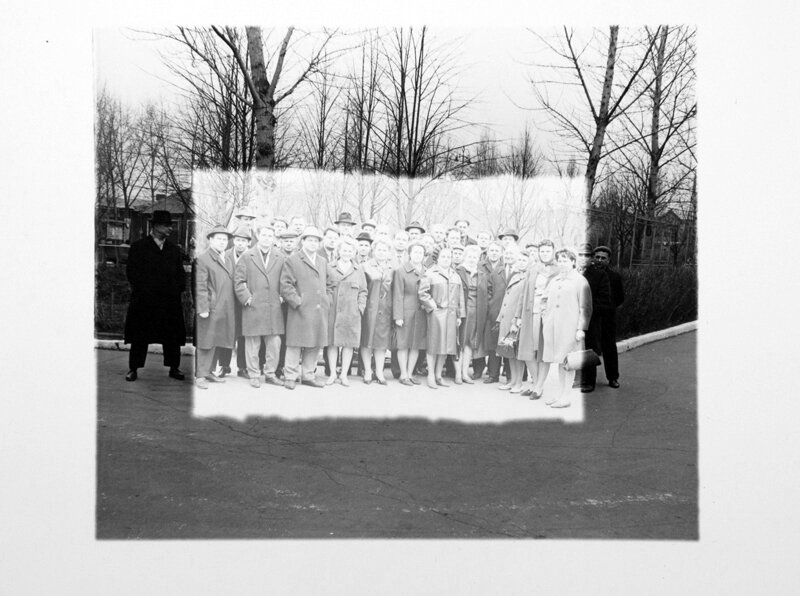

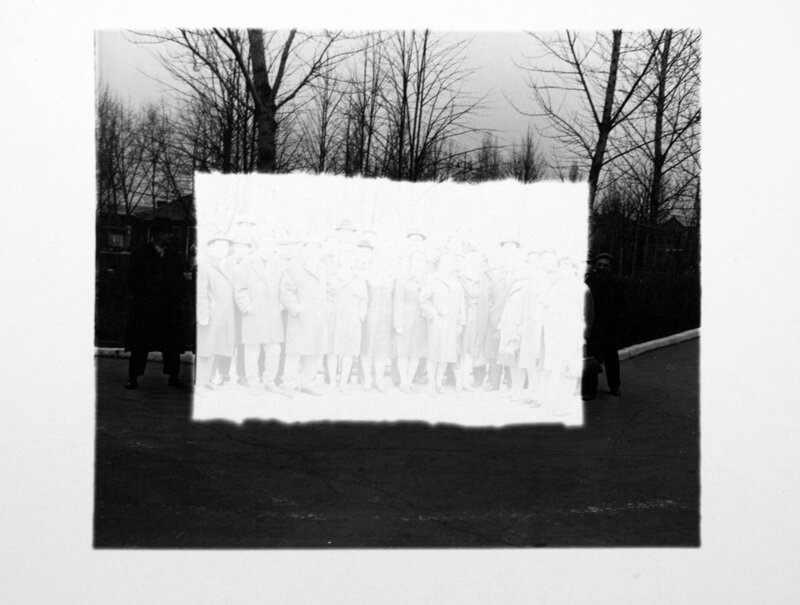

Вспомним вашу выставку «Анонимное общество». Сущность тогдашнего общества была такая, что все было построено, как в «Бесах» Достоевского — по принципу подстригания голов. Как только кто-то высовывается, эту голову подстригают. То есть все общество должно быть монолитным, одноуровневым, чтобы не было никакого выпячивания Я. Тогда много говорили про «ячество». А что такое ячество: негативная обрисовка ситуации, когда человек демонстрирует свои личностные качества. Личностными качествами следует пользоваться с осторожностью, чтобы, не дай бог, ты там не выделился из толпы. Почему стиляг в свое время преследовали? Это был естественный бунт молодых — «быть не как все». Но люди в массе своей были стопроцентно зомбированными существами, сами того не понимая. Всякий человек, осознавший себя личностью и не желавший ее гасить, уже вступал в конфликт с окружающей средой. Новация группы «Время» в том, что она начала стоять за право человека через фотографию выражать личностные субъективные интересы — жизненный биологизм существования, его подчеркнутую аполитичность, его иную интеллектуальную мощность, иное интеллектуальное качество. Именно выражать! И еще была одна двигательная сила — потребность фотографию сделать в глазах других людей искусством. Столько было сил потрачено, во всяком случае в моей жизни, чтобы всякий раз людям говорить «это искусство, это искусство» и доказывать, что это искусство. И отсюда вытекает потребность делать эту фотографию подчеркнуто заметной за счет других средств, в частности, эпатажа. Чтобы о фотографии начали думать, ее должны заметить. Поэтому в группе «Время» эпатаж играет не последнюю роль. Я не знаю, произносились ли эти слова тогда, но задним числом, осмысливая то время, я полагаю, что эта подсознательная потребность эпатировать людей возникала из объективной необходимости сделать фотографию заметным явлением, когда ты субъективируешь свои картинки за счет формы.

Из серии «Мифологии», 1988

А как распалась группа «Время»?

Все спрашивают, когда закончилась группа «Время»? В том-то и дело, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Пока группа существовала в пределах фотоклуба, ее существование было четко очерчено, потому что оно было выпуклым на фоне деятельности клуба. Но группу они разогнать не могли. У них не было силы, потому что мы у них денег не просили, в штате не состояли, мы были вольные люди. В прямом смысле этого слова они нам запретить не могли, поэтому взяли и просто распустили фотоклуб. Группа перестала быть заметной, потому что убрали фон, на котором она была заметна. А какой другой фон? Жизнь Харькова? Это не фон, потому что для того, чтобы на этом фоне быть, надо было иметь возможность выставлять свои работы. А кто эти работы повесит? То есть можно сказать, что с роспуском фотоклуба, внешне это выглядело так, что распустили группу «Время». Но это тоже не верно. Группа собиралась не за тем, чтобы быть внутри чего-то, а затем, чтобы быть вместе и это вместе бывает разной степени ассоциации и диссоциации в протяженном времени.

«Автопортрет», 1976

Когда-то я давно приезжала и вы говорили о том, что в 1970-е все было связано со сверхусилием и одним из таких сверхусилий было желание доказать, что фотография — это все-таки искусство, хотелось как-то легитимизировать фотографию. С чем это связано? Если было такое желание доказать, что это искусство, то были ли у вас предшественники, учитывая, что Харьков — город с авангардной традицией: это и театр, и конструктивистская архитектура и т.д.

У нас самих вызывало удивление, что мы возникли как бы на пустыре. Я говорю как бы, потому что сегодня понимаю всю полноту существования той среды. Живя в одном городе, каждый из нас имел при этом свою житейскую среду, и ее наполнение у каждого было разным. Скажем, Малеваный, Тубалев и Боря Михайлов (Олег Малеваный, Геннадий Тубалев, Борис Михайлов — все участники группы «Время» — прим. авт.), живущие в центре города с детства, имели свой круг общения, который определялся культурой, свойственной центру Харькова. Я жил на окраине города всегда, в пролетарском районе вполне бандитского содержания. Со словом «культура» там не сильно дружили. Это тракторный завод (речь идет о районе ХТЗ — Харьковский тракторный завод) и рядом. Рупин приехал вообще из Красного Лимана (Донецкая область) и имел примерно такую же историю. Макиенко — тоже на тракторном заводе рядом со мной, но он из семьи служащих, что в общем-то давало определенную окраску его облику. Живя в одном городе, мы все представляли его разные слои. Супрун свое детство провел в пригороде, и лишь, поступив учиться в ХПИ (Харьковский политехнический институт), стал городским жителем навсегда. Вот эти маркировки тянутся из детства за человеком всю жизнь и влияют на последующие решения и движение в социуме. Мне лично казалось, что мы возникли на пустом месте. Потом я узнал, что Боря ходил к Владимиру Григорову. Малеваный и Тубалев у Григорова в кружке занимались. А Григоров — это художник, который вел фотокружок в ДК «Строитель». В этот ДК привозили свои кинопремьеры режиссеры, которые были для интеллигенции знаковыми. К примеру, Тарковский привозил свои ленты и показывал в ДК «Строитель» и сам приезжал.

Григоров — это был художник, который на особом культурном уровне общался со своими «кружковцами». Не случайно туда ходили Малеваный и Тубалев. На базе этого кружка они сделали свою выставку в ДК «Строитель», через которую я узнал их фамилии еще в 1967-м году. Увидел эти фотографии и думаю «Ух ты! Я про такую фотографию и думал, что такую нужно делать. И я не подозревал, что в Харькове есть такие люди». Я был сражен в самое сердце, что, оказывается, в Харькове есть люди, которые делают фотографию, о которой я думаю как о настоящей. Лишь потом я познакомился с ними в областном фотоклубе. Сегодня эта культурная история начинает проясняться. К слову, Таня (речь идет о Татьяне Павловой — искусствоведе, историке фотографии — прим. авт.) описала в своей книжке, как через Григорова опосредованно к нам протянулась цепочка от Василия Ермилова и Бориса Косарева. Ермилов ушёл из жизни только в 1968 году, а Косарев в 1997. По идее мы могли с ними общаться, но вообще на слуху были другие имена.

«Портрет отца», 1967-1992. Из серии «Тотальная фотография» (1965-1994)

А какие имена были на слуху?

Наиболее одиозным в то время было имя Сизикова — харьковского председателя Союза художников. Это совершенно реакционная фигура. Как-то так получалось, что возглавляли творческие союзы люди не из первых художников, а из ставленников обкома партии. Но у каждого из нас культурная среда, в которой мы развились как фотографы, как личности была разная. Боря, Олег и Гена, живущие в центре, знали многих художников… Потому что с тем — учился в школе; того знает, потому что он живет в соседнем дворе; тот рядом мастерскую имеет. Мир тесен, особенно в центре такого города как Харьков. Все друг друга в лицо знают. Мой кругозор был ограничен тем, что я читал в книжках и журналах. Но читал я не о харьковских художниках.

«Затмение», 1999

У меня еще есть вопрос в контексте выставки «Анонимное общество», где показаны две ваши серии «Затмение» и «Жизнь завода», в основе которых анонимная фотография. Один из вопросов выставки — это как раз о проявлении голоса, вернее, возможности его проявления. Как понимать анонимное? С одной стороны, можно воспринимать как серость, безликость, но с другой стороны, в криминалистике это наоборот конфиденциальная информация, защита свидетеля; с третьей стороны, анонимка как донос. Анонимность можно воспринимать и как врожденное или унаследованное желание не выпячивать себя над массой. С чем у вас связан этот процесс работы с анонимной фотографией, с анонимным архивом?

Из серии «Жизнь заводов», 1990

В свое время я делал много усилий по исследованию фотографического языка, который приравнивал бы фотографию к искусству в принятых для него категориях. Отсюда — сложные монтажи, определенное качество работ, чтобы у людей не возникало никаких возражений на утверждение, что фотография — это искусство. Скажем, технологическая изощренность. Чтобы человек посмотрел и сказал: «Ну, конечно, это непростая фотография». Находясь в этой вовлеченности, в обслуживании идеи фотографии как искусства, я долгое время ту прямую фотографию, которую всю жизнь снимал, в известной степени недооценивал. И когда была исчерпана необходимость доказывать, что фотография — это искусство, тогда чувство любви к прямой, чистой фотографии, которое оттеснялось на второй план, активировалось. Запоздалая любовь к чистой фотографии. Когда я начал двигаться по этому пути самоочищения и самоанализа, понял, что дело имею с несколько потаенным феноменом, который надо для самого себя расшифровать. Приятелю в армии, архитектору Боре Кагану (мы вместе служили), я говорю: «Боб, посмотри какая картинка!». А он: «Покажи, в каком месте она красивая?». Вот так вспоминая Борю Кагана, и спрашиваю себя: «В каком месте фотографии, на которую я смотрю, самая притягательная точка, на которую я по-настоящему реагирую?». Она может лежать на периферии. Я пришел к простому выводу, что как раз в анонимной фотографии главное содержание часто находится на периферии. Оно не окрашено никакой субъективной деформацией, потому что фотограф, самый неумелый, стремится все-таки быть субъективным, не осознавая этого. Потому что всегда существовал такой императив «сделай получше, красиво». Он в головах вспыхивал как стремление очистить пространство от лишнего. Я думаю, что то место, куда не направлена воля фотографа, сохраняет свою божественную чистоту. Хотя, это может быть грязь. Можно говорить языком теологическим или каким другим, но существование имеет свои нетронутые формы, и пока человек этого не касается, не деформирует согласно своим вкусам, оно несет в себе полноту информации про данный момент времени. На периферии кадра она наиболее полнокровна. В анонимных фотографиях дистилляции пространства мало. Когда снимает дилетант, у него не хватает знаний, навыков, чтобы это пространство исказить своей субъективностью. И чем наивнее фотограф, тем чище передний план, а камера при этом снимает с такими подробностями, которые человеческий глаз никогда не видит. И он увидит это только тогда, когда получит фотоотпечаток. А опыт заключается в том, что фотограф, по мере развития в профессионала, начинает очень много видеть в прямом, физическом смысле этого слова, по всей сфере зрения. То есть для фотографа как бы нет периферийного пространства — он видит все. Допустим, я смотрю на вас. Если бы я был не фотограф, я бы видел только вас, все остальное я бы не видел. Но у меня уже есть навык зрения и я, кроме вас отмечаю, что — там, там или там. И если я вас сфотографирую и посмотрю на отпечаток, не удивлюсь ничему. А если это показать другому человеку, и сказать: «Ты вот это видел? А это видел?». «Нет, не видел». Вот этим отличается фотограф. Но если человек добросовестно рассматривает картину, то он, конечно, увидит все. Он, может быть, не сможет объяснить, но почувствует, что на него оттуда что-то эманирует важное. Допустим, вы смотрите фотографию 1930-х годов. Сами по себе люди удивительные. Каждое поколение — это своя порода людей. Каждое поколение отличается комплексом умонастроений, общих реакций на какие-то явления жизни. Если время взять нарезать как рулет — у каждого поколения своя «колбаса» времени.

Из серии «Жизнь заводов», 1990

Из серии «Жизнь заводов», 1990

В своей системе ценностей.

Да, и она формирует топографию лица. Наше поколение реагировало с присущим ему темпераментом. И у нас общие морщины на лице, прищуры глаз, жесты, уровень интонации, какие-то штучки-дрючки эмоциональные, характер напора, энергетика монолога. В вашем поколении все диаметрально противоположно может быть. И если говорить с этих позиций, у нас нет точек соприкосновения. Борьба поколений рождается из этого. Ее можно избежать, если ты осознаешь, в чем разница. Не в том, что у вас лоб чистый, а у нас весь сморщенный, а в том, что есть некие ценности, которые не являются преходящими. В каком-то смысле, когда ты смотришь на выпускников школы 30-х годов, ты не можешь их различить. То есть это культурный климат, общность реакций, общность интересов, они создают свои мимические следы на лицах. И в конечном счете, каждое поколение имеет общие мимические следы. И для человека, отдаленного во времени на 40 или 60 лет, эти следы являются важнейшим признаком их общности. Они настолько заслоняют личность человека, что ты говоришь себе: как они друг друга различали?

«Пейзаж с жирафом», 1989

По сути анонимная фотография аккумулирует эту информацию.

Да, анонимная фотография в сущности — это непредвзятый, может быть, не очень умелый, но от этого только выигрывающий документ, который в себе законсервировал фрактал времени. Наша сенситивность заключается в том, что мы как-то чувствуем природу времени, в котором мы живем. Я для себя представляю так: время — это не слово, это неоднородно структурный поток. Когда ты с ним соприкасаешься, ты на эту неоднородность реагируешь. Эту реакцию можно описать словом «актуальность». В какой-то момент приходит какая-то мысль, ощущение, и мы не можем их игнорировать. Потому что это переживается как необходимость, связанная с данным моментом. При этом, замечаешь, что нечто подобное происходит и с другими людьми, допуская мысль, что это порождение и следствие чего-то общего для нас, находящегося за пределами наших чувств. Это я ощущаю как время.

Вы говорили про зомбированность той действительности, а как вам кажется, не переживаем ли мы сейчас какой-то новый виток зомбификации?

Пока есть власть государства или какой-то достаточно сильной монопольной группы, которая желает влиять на людей, полагая, что эти люди будут их, с какой целью неважно, то ли это будут их покупатели, то ли это будут их воины, она, конечно же, совершенно логично приходит к потребности готовить этих людей для себя. А сам этот процесс сегодня называется зомбификацией. Она заключается в создании каких-то условных, неосознаваемых рефлексов, которые ведут человека по определенному поведенческому руслу и приводят к необходимому для правящих результату. Сколько будет потребность каких-то власть предержащих людей формировать своих приспешников или умножающих ряды «партийцев», столько и будет попыток зомбирования.

Из серии «Скрипка», 1972

Вы как-то сказали, что ваше искусство тогда было ориентировано на узкую группу психотерапевтов, что вы сами были психотерапевтами друг для друга. Кто был зритель, помимо близкого круга?

Зрителями были все те люди, с которыми так или иначе сводила жизнь, и кому считал возможным показать свои работы. Информация распространялась из уст в уста. Если слайд-фестиваль был, то делали афишу. Друг другу показывали. Другая форма — выставка, но это уже больше после перестройки (за исключением скандальной выставки 1983 года, которая была закрыта в первый же день). Сейчас оглядываясь назад, я понимаю, что в желании этой демонстрации мы были избыточно настойчивыми. Боря про это точно заметил, что наше желание показывать фотографии доходило до неучтивости. Настолько мы были ослеплены этой потребностью.

А чем была вызвана эта потребность?

Когда люди встречаются в определенном возрасте, они хотят друг другу показать, чем они живут. И если ты чувствуешь, что сделал шаг по отношению к себе вчерашнему, и этот шаг сделал тебя значительнее, хочется этим поделиться. И, наверное, фотография в этом смысле была таким инструментом. Что, вот, мы с тобой расстались тогда-то, а я – сделал новые картинки, и я теперь уже другой, и про это говорят мои картинки. Наверное, момент самоутверждения и был решающим.

«Без названия», 1975

Сейчас художественная практика многих художников строится на осмыслении советского прошлого, наследия, ценностей. Бытует такой термин как «ностальгия без памяти», когда ты говоришь, оцениваешь опыт, который ты не переживал непосредственно. В советское время также декларировались такие ценности как уважение, любовь, которые являются универсальными в любом обществе. Как вы понимаете для себя советские ценности?

Дело в том, что есть ценности, декларируемые в советский период, а есть реальная реализация какого-то ценностного ряда. И между ними дистанция огромного размера. Простой пример: конституция, принятая Сталиным в 1936 году, была «самой демократичной на Земном шаре», но это не спасло советский народ от ГУЛАГов и от всей его последующей судьбы.

Между декларируемым документом, который несет в себе главные ценности жизни советского человека, и его реальной жизнью — приличная дистанция. Вы думаете, у нас было какое-то специальное мировоззрение или цель быть какими-то диссидентами, героями и прочее? Да нет! Мы вели себя как люди, которые хотят нормальной человеческой жизни. Это была борьба за норму жизни. Сюда входила простая, а не какая-то там раскованно-абсолютная, свобода. Это потребность в том, чтобы говорить то, что думаешь, необходимость в искренности, которая экономит энергию существа. И когда появлялись моменты искренности, они давали катарсическое удовольствие. То есть катарсис можно было заработать на ровном месте — сказав правду. Просто надо понимать, что правда — это не истина. Правда — это всего лишь твое честное высказывание о том, что ты по этому поводу чувствуешь. Но это же было как раз закрыто! Запрещалось быть просто биологически целесообразными, что приводило к невротической ситуации. Потому что, если это разрешить, то завтра мы потребуем еще одной свободы, послезавтра еще одной, а им это не надо, они потеряют рабов. Мой отец постоянно говорил: «Ты так часто место работы меняешь. Тебя судить будут как летуна». Он хорошо помнил сталинские времена, сохранил эти страхи. Я говорил: «Папа! Ты посмотри: я после школы был слесарем-лекальщиком; техником в университете; инженером-экономистом в УкраГазПроме; старшим инженером во Всесоюзном научно-исследовательском институте по кондиционированию вентиляции воздуха; старшим инженером и заведующим кинофотолабораторией в институте ортопедии, и с каждым моим шагом мне прибавлялась зарплата». Но все равно страх глубже ума. Наше тогдашнее поведение могло квалифицироваться как инакомыслие, но это не было самоцелью.

«Без названия», 1968-1991. Из серии «Тотальная фотография» (1965-1994)

Но в 1990-е годы многие строили свою карьеру как «диссидентскую» post factum…

Я потому и не люблю разговоры про КГБ. Тогда получается, что ценность человека измеряется только тем, как к нему относилось КГБ. Ищут в этом какую-то перчинку. Но ведь ваше общение с человеком возникло по другой мотивации. А этот вопрос как будто ее перечеркивает. Его можно задать другому человеку, который вам даже больше расскажет на тему КГБ. В какой-то момент сама биография, жизнь фотографа или художника становились просто игрой в эту формулу «КГБ – человек». Так много людей ею злоупотребляют, что это становится дурным тоном.

Искусство в этом смысле — хорошая форма. Ты его показываешь, это не насильственный жест. Кто хочет — смотрит, и, может быть, — реагирует. И, скорее всего, люди воспринимают не те смыслы, которые мы в них вкладывали. Далеко ходить не надо: мы смотрели на советскую живопись с тоской, потому что, в первую очередь, вычитывали оттуда идеологическую мифологему. Потом начала утихать советская боль, и, оказывается, «Колхозный праздник» Сергея Герасимова — такая классная картина! Идеологема уходит, и живопись во всем ее профессионализме выступает полнокровно, и реакция на нее меняется. И это дает повод думать, что все, что делаешь, что вкладываешь, не обязательно будет считываться с теми же смыслами. Новое поколение вложит туда свои актуальности и свои содержания. И, наверное, это правильно, лишь бы картинка давала повод эти содержания обналичивать.

«Без названия», 1974

Підготовлено за матеріалами Дослідницької платформи PinchukArtCentre