Юрій Лейдерман — художник, поет та письменник. Він народився в 1963 році в Одесі. В 1987 році Юрій Лейдерман закінчив Московський хіміко-технологічний інститут ім. Д. Мєндєлєєва. На початку 1980-х він познайомився із художником Сергієм Ануфрієвим, в Одесі — з Леонідом Войцеховим, а невдовзі й з колом московського концептуалізму. Художник працював у сквоті на Фурманному провулку, брав участь у проєкті «Поездки за город» групи «Коллективные действия». У 1987 році Юрій разом із художниками Сергієм Ануфрієвим та Павлом Пепперштейном створив групу «Инспекция “Медицинская герменевтика”», але вже у 1991 році залишив її та московський концептуалізм. Роботи Юрія Лейдермана були представлені на бієнале в Стамбулі, у 1993 та 2003 роках — на Венеційській бієнале, у 1996 році на «Маніфесті» у Роттердамі, у 2004 — на бієнале в Шанхаї. З 2005 року він разом із режисером Андрієм Сільвєстровим працює над кіно-проєктом «Бірмінгемський орнамент».

Юрій Лейдерман пише поетичні та прозаїчні твори, що наповнені образами й спогадами, роздумами про ідеї національного, які він назвав «геопоетикою». Він отримав Премію Андрія Бєлого за збірку «Олор» (2004), а за збірку «Цветник» (2012) був номінований на Премію ім. Олександра Пятіґорского. У 2017 році вийшла книжка «Моабитские хроники», яка була номінована на премію «НОС».

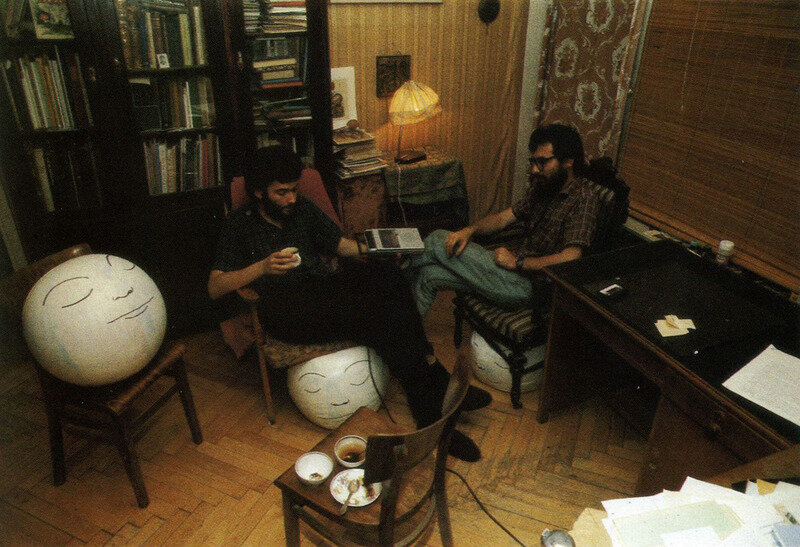

Світлана Лібет зустрілася з Юрієм Лейдерманом наприкінці лютого у його майстерні в районі Моабіт в Берліні, де він живе з 2006 року. У розмові вони зосередились на літературній складовій творчості Юрія. Він розповів, як писали тексти «медгерменевти», чому він залишив московський концептуалізм як стиль та що є в його «хроніках» від «хронічного». Згодом вийде друге інтерв’ю з автором, присвячене його більш недавнім проєктам.

Что это за минералы на стене?

В детстве я увлекался минералами, мечтал стать геологом. Лет 15 назад этот интерес вдруг снова пробудился во мне. Большая часть из того, что здесь в витринах, куплены на ebay, но многое собрал и я сам во время своих поездок в горы. Швейцария, Австрия, Германия, Греция, Исландия… Лез в какие-то карьеры, шахты, рискуя сломать себе шею. Причем всегда один, даже на альпийских ледниках, что, конечно, крайне не рекомендуется. Но отчасти это и причина, почему я так обожал горы. Море, скажем, мне тоже нравится, но пойди найди место у моря, чтобы остаться одному. А вот в Альпах, например, есть такой район Биннталь, в кантоне Вале — место, известное среди любителей минералогии, но там потрясающей красоты высокогорные долины у подножия ледников, с какими-то ручьями, речками, плесами. И никого нет. Я встаскивал туда рюкзак с палаткой и жил дней 5–6 полным Робинзоном, хозяином всего этого чудесного мира. На большее время, к сожалению, просто еды с собой не затащишь.

Как хорошо звучит!

Ну да. А потом, когда я вплотную занялся живописью, минералы вроде стали уже не нужны, потому что пошли свои собственные минеральные замесы.

Я хотела бы с вами поговорить о группе «Инспекция “Медицинская герменевтика”» и о герменевтике. О работе с Сергеем Ануфриевым и Павлом Пепперштейном. О ваших текстах и принципах, которым они подчинены.

Что вы писали тогда, когда входили в состав группы «Медгерменевтика»?

Группа возникла не на пустом месте, мы принадлежали, условно говоря, к третьему поколению московского концептуализма. Первое поколение — это Илья Кабаков, Булатов и т. д., второе — Андрей Монастырский, Коллективные действия, Дмитрий Пригов… За ними — Захаров, Альберт, группа «Мухоморы». Так что мы, может, даже и четвертое поколение, или какое-то там третье с половиной. Важно также, что мы были учениками Андрея Монастырского. Сережа, может, в меньшей степени, он как-то со всеми общался и у всех много брал, но мы с Пашей — безусловно. И, конечно, линия Ильи Кабакова, которого Паша вообще знал с детства, типа «дядя Илья». Впрочем, и сам Монастырский считает себя учеником Кабакова.

Я говорю об этой преемственности поколений, чтобы подчеркнуть специфику московского концептуализма. Которая в первую очередь в том, что к «концептуализму», как эстетической доктрине, московский концептуализм имеет довольно относительное отношение. Я бы назвал его, скорее, «интерпретационным искусством», правда, это звучит унылей. Так или иначе, он тесно связан с текстами. С одной стороны, здесь, конечно, общий логоцентризм, литературоцентризм русской культуры, но с другой — и то, что в этом круге были художники, но до поры не было искусствоведов. Так что в какой-то момент почти все стали писать сами про себя. Вдобавок, многие являлись «по совместительству» или даже в первую очередь поэтами — Монастырский, Пригов, «Мухоморы», а почти все старшее поколение — Кабаков, Пивоваров, Булатов — были связаны с литературой обратным образом, через книжную иллюстрацию.

В альбомах Кабакова и, особенно, в томах «Поездок за город» у «Коллективных действий» сложилась эта схема: работа, требующая комментирующего текста, который, в свою очередь, вызывает к жизни следующую работу, как иллюстрацию к комментарию, и так далее. В «Медгерменевтике» мы довели ее до обсессии интерпретирования ради интерпретирования. Наша деятельность началась с записывания огромного количества интерпретационных бесед на довольно абстрактные, отфонарно заимствованные темы. Скажем, наша первая книга состояла из девяти диалогов: «Ум» — «Честь» — «Совесть», «Свобода» — «Равенство» — «Братство», «Вера» — «Надежда» — «Любовь».

Красиво.

И потом из этих текстов, как визуализация какой-то боковой, незначительной метафоры мог возникнуть иллюстрирующий объект. Который, как раз в силу своей побочности, нуждался в новом витке интерпретирования. В какой-то момент последовали уже и квазилитературные тексты, но они тоже являлись своеобразными «иллюстрациями» наших теоретических установок. Сережа с Пашей написали «повесть» (точнее, рассказ) про перевоспитание молодого наркомана — «Миша, иди домой!» она называлась, а мы с Пашей — вроде промышленного и одновременно мистического детектива про хищения на производстве (я воспользовался впечатлениями от своей работы на одесском лакокрасочном заводе), «Белая краска» он назывался. Сейчас и этот текст, и наши диалоги, мне представляются полной чепухой.

Паша продолжает писать беллетристику в направлении, определяемом им как «психоделический реализм», эти тексты пользуются немалым читательским успехом, но это очень далеко от моих сегодняшних интересов.

Потом вы вышли из группы?

Да, но выйти из группы формально — довольно легко, а вот выйти концептуально, эстетически, в своих идеях — гораздо сложнее. Помимо каких-то личных склок, более или менее неизбежных в таких случаях, я вышел из группы именно потому, что меня перестали удовлетворять чисто эстетические, концептуальные предпосылки нашей деятельности. Однако еще несколько лет после этого я продолжал делать инсталляции в духе «Медгерменевтики» (хотя мне самому они казались тогда иными) и писать про них интерпретирующие тексты. То есть это были все те же «шизообсосы» («шизофренические обсосы»), как мы их называли.

Кстати сказать, с сугубо философской точки зрения, подобно тому, как московский концептуализм эстетически никакой не «концептуализм», а «Медицинская герменевтика» — никакая не «герменевтика». Поскольку мы основывались не на «герменевтике», как она определяется у Гадамера и др. (розуміння тексту як занурення в іншу суб’єктивність — прим. ред.), а на как раз противостоящем ей «шизонализе» Делеза (термін дослідницької методики філософів Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі, який вони розвили у роботі «Капіталізм та шизофренія — прим. ред.), пусть даже мы знали о нем тогда обрывочно и понаслышке. Если герменевтика верит все-таки в какое-то релевантное толкование первоисточника, то Делез больше грезил, что «подкрадывается к какому-то автору сзади» и «зачинает с ним ребенка, который был бы похож на него и вместе с тем родился бы монстром».

Первым в Москве «шизоаналитические», хотя и слова этого мы еще не знали, тексты начал писать Монастырский. Например, его повесть «Каширское шоссе» — наверное одно из самых веселых и умных повествований в русской литературе за последние 50 лет. Она про то, как он ненадолго сошел с ума на почве православной мистики. Собственно говоря, непонятно — то ли он действительно сошел с ума и испытывал все эти слуховые и звуковые галлюцинации, то ли он «умным деланием» воображал их по принципу «а вот что будет, если я сойду с ума». Так или иначе, он действительно подошел к православной мистике «сзади» и зачал с ней целый выводок забавных монстриков.

Кстати, самим названием нашей группы мы обязаны четвертому человеку — Антону Носику, пасынку Кабакова и другу детства Паши, к сожалению, уже покойному. В организационном распорядке нашей «инспекции» значилось, что «старших инспекторов» — всегда три, и они постоянны. Но при этом есть «четвертое окошко» — ассистента, «младшего инспектора». И всякий, кто хоть раз в нем появляется, так и остается уже «младшим инспектором». Даже кот по кличке Иосиф, который позировал для одной из наших фотографий, был записан в «младшие инспектора». Антон, впрочем, был нашим самым первым «младшим инспектором». В общем, как-то раз мы сидели у Паши на кухне и, что называется, «морозили», пытаясь подобрать нечто промышленно-бюрократическое: «Инспекция Медтехника… Медсантехника…», пока Антон не сказал: «… Медгерменевтика!».

Почему именно «мед» — «медицинская»? Будто вы лечите кого-то вашими текстами.

Идея в том, что мы лечим сами себя, психоделические — в самом широком смысле этого слова — аберрации нашего сознания. То есть, мы и врачи, и пациенты. Как и Монастырский в «Каширском шоссе». Или, скажем, в четвертом томе «Поездок за город» есть большая серия акций, называемая «Перспективы речевого пространства». В основе ее был сравнительно простой перформанс. Монастырский и Ромашка ходили взад-вперед по противоположным краям поля, связанные длинными веревками со стоящим в центре поля Панитковым. Как только кто-то из них заходил в зону его прямого зрения, тот дергал веревку, давая тем самым сигнал идти обратно. Т. е. он контролировал их так, чтобы они ходили только «по краям», оставаясь в зоне его «бокового», периферийного взгляда. И наконец, за спиной Паниткова в метрах 15 от него, на обочине поля стоял единственный внешний зритель — Кабаков, не знающий структуры действия и просто долженствующий описывать видимое им на диктофон. Что он и сделал, однако при описании ему померещилась еще одна, как бы проблеснувшая, несуществующая веревка, дескать, связывающая непосредственно Монастырского и Ромашко (не через Паниткова). И эта третья, несуществовавшая веревка задала интерпретационную перспективу всей серии акций, уже квартирных, в которых кабаковское описание обсуждалось, шизоанализировалось, читалось в переводе с русского на немецкий, и обратно — с немецкого на русский, вроде такого «перегонного куба смыслов», дополнялось какими-то объектами, опять-таки перевязанными веревками, и пр. и пр.

Подобному тому, как «вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели», я бы сказал, что вся «Медгерменевтика» вышла из четвертого тома «Поездок за город», из серии «Перспективы речевого пространства». Мы тоже все время возились с несуществующими веревками, запускающими цепочку «интерпретация — иллюстрация — интерпретация».

Почему вы решили перестать участвовать в создании интерпретационных текстов?

Потому что эти тексты, на мой сегодняшний взгляд, не порождают истинного становления, детерриторизации, потери себя, самозабвения. Они оставляют автора в слишком комфортной и защищенной ситуации — тот держит дистанцию. Это главный пункт, или пунктик, московского концептуализма — «не влипать», держать дистанцию. Интерпретация превращается в спасительную подкладку — ты всегда вывернешься и все происходит с тобой как бы понарошку. Характерно, что все интерпретации Московской концептуальной школы рано или поздно упираются в Советский Союз. Они будто пристроили свою уютную приватную («приватный» — еще одно любимое слово московского концептуализма) комнату к капитальной советской стене, повесили там, как в кабаковской инсталляции, всякие полочки, вазочки расставили, но забыли, что сама эта комната им не принадлежит, она ими не завоевана.

С одной стороны в этом эстетическом дистанцировании, в том числе, в дистанцировании от «антисоветского», диссидентского искусства (я имею в виду именно эстетику, по личным убеждениям все, конечно, ненавидели Советский Союз, а кое-кто, как тот же Монастырский, реально прошли через диссидентское движение) — огромная заслуга и художественное значение московского концептуализма. Но с другой, — и слабость, потому что из него исчезли трансгрессия и становление, возможность события, он превратился в какой-то балет на заданные темы.

Какой текст вы написали после этого, который вы бы могли охарактеризовать как тот, что разорвал вашу связь с концептуализмом?

Такой текст действительно существует, он находится в сборнике «Имена электронов» (був номінований на Премію Андрія Бєлого у 1999 році — прим. ред.), открывая его вторую часть. Между двумя частями этой книги, вышедшей в 1997 году, как раз и проходит разлом.

Интересно, что текст этот связан косвенным образом с художественной работой, сделанной несколько раннее, но которую я тоже считаю своей первой по-настоящему самостоятельной работой, в которой мне удалось уйти от «обсосов» московского концептуализма, от бесконечного интерпретирования — причем парадоксальным образом «интерпретациями интерпретацию поправ».

Это была большая международная выставка «Сонсбик-93» в голландском городе Арнхем. По мысли кураторки, художники — как это сейчас принято — должны были взаимодействовать своими работами с реалиями места. А там было с чем взаимодействовать. Например, в окрестностях города в 1944 году была проведена одна из самых крупных и самых неудачных воздушно-десантных операций союзников. На эту тему есть известный голливудский фильм «Чересчур далекий мост». Есть в городе большой колониальный музей «Бронбик», по совместительству дом престарелых для ветеранов. Есть, конечно, квартал Красных фонарей. Есть польдеры, где пасутся бизоны. Музей Кроллер-Мюллер с коллекцией Ван Гога тоже неподалеку, и так далее, и так далее. В общем, обширный выбор для интерпретаций. Вдобавок, ты же из Советского Союза, или как тогда уже это называлось СНГ, так что от тебя ждут чего-то и в эту сторону. Однако я объявил кураторке, что не буду фокусироваться на какой-то одной интерпретации, одной теме, а сделаю работу на все возможные темы сразу.

Я жил в Арнхеме все 3–4 месяца, пока длилась выставка, и каждый день совершал велосипедные прогулки — по городу, по окрестностям, в близлежащие городки, в общем, куда захочу. Во время этих прогулок я сочинял стихотворения, описывавшие расстилавшиеся передо мной пейзажи или, скажем, мои впечатления по поводу других работ — они были разбросаны по всему городу. Затем я отправлял стихи по факсу в центральную локацию этой выставки, где на большом, специально сконструированном деревянном помосте был установлен принимающий факс. Время от времени аппарат начинал работать, и случайный посетитель мог увидеть, как из факса вылезает новая порция бумажной ленты со стихотворением, которое он все равно не может прочесть. Во-первых, потому что оно на русском, и во-вторых, самое главное, — потому что лента проваливается через щель внутрь помоста. Туда можно заглянуть через глазок — но и увидишь только все ту же ленту, падающую на пол и свивающуюся петлями. То есть интерпретации наличествуют, их множество — но зрителю от них нет никакого проку, он только знает, что их сочинил автор, находящийся в этот момент где-то в окрестных полях — автор, на которого он тоже не может взглянуть, потому что тот постоянно не «здесь», а «где-то там».

Как побочный продукт этой затеи у меня осталось несколько сотен в большей или меньшей степени графоманских стихотворений, с которыми я в общем-то ничего не планировал делать. Однако спустя год-полтора мне вдруг напомнили, что я обещал написать текст в каталог групповой выставки московского концептуализма в Праге, она должна была называться «Полет. Уход. Исчезновение». Сочинять какой-то очередной «обсос» мне не хотелось, вместо этого я взял пачку своих старых голландских стихотворений, выбрал из них все фрагменты, где речь каким-то образом шла о «полете», «уходе» или «исчезновении», и смонтировал из них единый текст. Получалось нечто неожиданное и очень мне понравившееся, ритмизованная проза, этакое настойчивое кружение со скачущими размерами, внезапно появляющимися и исчезающими рифмами.

Потом я стал уже намеренно использовать этот прием: держа в голове какую-то смутную тему или зону, сочинял вокруг нее множество стихотворений, а потом выбирал из них отдельные фрагменты и монтировал их в условно прозаический текст. В котором я уже имел дело не с интерпретациями, а с языковыми событиями, отчасти даже не контролируемыми мною, но находящимися в становлении, в пробеге, подлипающими друг к другу в какие-то зависающие констелляции, ищущими свой собственный, не предзаданный им заранее смысл.

В «Словаре терминов московской концептуальной школы» вы выразили свое понимание текстов-дополнений, текстов-интерпретаций в статье «Этика дополнения». Что это за словарь?

Я давно уже отношусь с недоумением к художникам, которые считают себя состоявшимися мэтрами, обладателями «канона», чья задача отныне — отбывать свой высокий номер и научать других. Будто объявить себя мертвым при жизни. Равным образом я не понимаю тех, кто гордится своей принадлежностью к какой-то художественной школе, направлению — которые всегда условны, фиктивны и придуманы для тебя кем-то со стороны. Вроде как гордиться принадлежностью к какому-то выдуманному «Клубу сержанта Пеппера».

В подобных установках стилистически всегда проскальзывают неприятные обертоны неискренности и кокетливого самодовольства — даже если сами протагонисты ничего такого не имели в виду. Не случайно, идея издать этот словарь терминов МКШ (Московской концептуальной школы) возникла как раз в то время, когда она пользовалась наибольшим финансовым успехом на внутреннем рынке.

Я вообще не хотел участвовать в этом предприятии, но один из редакторов-составителей, Монастырский, привлек меня возможностью «дополнительного словаря». По существу, я создал свой отдельный текст, используя словарную форму. Стилистически и эмоционально он никак не связан с другими словарями, помещенными там. Об этом я и написал в небольшом предисловии, озаглавленном «Этика дополнения». О том, что обслуживание «канона» малоинтересно и морально сомнительно. Имеют смысл только «дополнения», но они создаются как раз не путем интерпретирования чего-то сложившегося, но личным усилием в незаведомое.

Какие тексты вошли в сборник «Олор» (2004), который был награжден Премией Андрея Белого?

Там собраны довольно разнородные тексты, в которых я экспериментировал с разными типами письма. Например, писанием «поверх» классического текста — в частности, «Илиады» Гомера. Или совсем короткие «заметки», этакие «стихотворения в прозе». Четыре части таких заметок, после того как к ним прибавились еще семь, перекочевали в мою следующую книгу, так и названую «Заметки».

Однако самый дорогой для меня текст в этом сборнике — «Дима Булычев». Он посвящен реальному человеку, моему школьному другу и однокласснику, умершему в 17 лет, отмечая свое поступление в институт — от передоза мака. Насколько можно понять из текста, я внезапно встречаю его в Нью-Йорке, живого, двадцать лет спустя его смерти, но мало-помалу понимаю, что он — это не совсем он, а робот-андроид, воскрешенный в Штатах чуть ли не по специальному указанию Билла Клинтона.

Дело однако не в этих фантасмагориях, а в очень остром для меня чувстве во время писания — независимо от того, что я сейчас напишу, это будет единственный текст про Диму Булычева, на все времена, пока горят звезды. Другого текста про него никто никогда не напишет. Это не зависит от читательского внимания. Два самых «настоящих», самых «правильных» текста, которые я написал в своей жизни — текст про Диму Булычева, его прочли наверное несколько десятков человек, и пресловутое «Открытое письмо», написанное во время Майдана, которое читали десятки тысяч.

Ритмика, которую вы достигаете в своих текстах, это то особенное, что выделил комитет Премии Андрея Белого. Как вы пишете? Вы уже говорили о лирическом в ваших прозаических текстах?

Да, мне нравится писать между поэзией и прозой, с таким зависающим, рваным, колеблющимся ритмом («колеблющийся бейт» — есть такой одесский карточный термин), со случайными переходами, аллюзиями, всплесками. Примерно, как и в живописи — ты делаешь сотню мазков, пытаясь нечто изобразить, но самым важным оказывается какое-то случайное скольжение кисти или непрокрашенный кусочек где-то сбоку.

В преамбуле к премии они еще говорили что-то про «введение визуальности в синтаксис». Даже не знаю точно, что они имели в виду — помимо этих внезапных переходов между «в строчку» и «в столбик». Андрей Монастырский тоже как-то сказал, что мои тексты — это все равно тексты художника. Я опять-таки не уверен, что правильно понял его, но в моих текстах действительно очень часто встречается оборот «представим себе…». То есть в них все время идет речь о возможности (или безнадежности) некой визуализации. Что это вообще значит: «представить себе…»?

Собственно, это и есть принцип модернистской литературы — не демиургическое описание какого-то конкретного мира, в который надо запихать читателя, но принятие бесконечной пакетности миров, по отношению к которым текст является лишь совокупностью мерцающих толчков, подвижек. Сейчас, например, в моих текстах меньше разорванных поэтических возгласов, вместо этого мелькают порой более традиционные, мемуарные фрагменты. Но при этом я понимаю, что читатель все равно не «увидит» ни того моста через Днестр, ни той девочки, с которой я сидел за одной партой. Он «увидит» что-то свое. Это разметка неведомого мне маршрута. Вроде альпийских хижин-убежищ с запасом еды и топлива. Неизвестно, кто когда сюда забредет и при каких обстоятельствах — но, может, ему пригодится.

Да, я понимаю, о чем вы, но слова, в том числе, сами по себе являются не просто безликими осколками, а как раз очень наполненными и образными (внутренняя форма), которые рисуются перед тобой определенным образом.

Это два разных принципа — условно говоря, Толстой и Пруст. Толстой описывает уши Каренина так, чтобы ты увидел именно те уши, которые представляются самому Толстому. Но когда я читаю описания Комбре у Пруста, я же представляю себе не их роскошный особняк, а хибару нашей семьи на Каролино-Бугазе. От Пруста идет только сам этот ветер, свет, движение памяти, нежности, любви.

Текст — это как горы, которые не знают, как их зовут, и как зовут тебя, им нет до тебя дела. Ты просто странствуешь среди них, располагаешься там. Или вот как это дерево на улице — оно не знает, что называется «липа» и что оно растет на Ольденбургерштрассе, оно просто растет вверх, и в этом его смысл.

Я понимаю, о чем вы. Расскажите, пожалуйста, о другом вашем сборнике, «Цветник» (2012), который был выдвинут на Премию им. Александра Пятигорского.

Там тоже собраны довольно разные тексты, многие из которых опять-таки связаны с попытками письма «поверх». Скажем, поверх каких-либо художественных феноменов — но это не описания и не искусствоведческий анализ, а именно странствия, будто в неких ландшафтах — поверх раджпутских миниатюр, азербайджанских мугамов, картин Жоана Миро или Филипа Гастона.

Вы придумали термин «геопоэтика» для описания темы некоторых ваших работ. Что он значит? Встречается ли «геопоэтика» в ваших текстах?

Справедливости ради надо сказать, что термин «геопоэтика» придумал не я, или, точнее, придумал независимо от более известной «геопоэтики» шотландского поэта Кеннета Уайта. Однако он имеет в виду достаточно тривиальные на мой взгляд вещи — поэтические описания, которые включают в себя наши исторические и географические знания. Моя «геопоэтика» естественно противостоит «геополитике» и толкует о другом — о том, что наши национальные идентичности есть подобие стихотворения, которое мы пишем своей жизнью. К сожалению, большинство из нас творит не свой собственный текст, а транслирует, сбрасываемый ему сверху.

Вспоминаю один забавный разговор. В Париже, лет 18 назад, меня познакомили с одним палестинским художником. Ну пока мы сидели за ланчем с кураторкой, нас познакомившей, все были тихо и комильфо. Потом я пригласил его к себе в мастерскую — мол, пойдем, поговорим. Тут уже начался разговор более завзятый. В какой-то момент он остановил мои излияния: «Понимаешь, мы — евреи, мы тысячу лет мечтали о своем государстве…» вопросом: «Подожди секундочку, а ты-то тут причем? И вообще никаких евреев нет, это английские и американские империалисты их выдумали нам на погибель. Есть люди, исповедующие иудаизм, мы ничего против них не имеем, наши религии близки. Но ты вот, ты говоришь на иврите или идише? Ты обрезан? У вас в семье практиковались какие-то религиозные ритуалы? Откуда вообще ты взял, что ты еврей?!»

Не могу сказать, что я абсолютно с ним согласен, да и я мог бы ответить ему о палестинцах в таком же ключе. Однако этот разговор и много других подобных заставили меня задуматься о фантазматической природе наших идентичностей. О версиях, которые мы выбираем достаточно случайно, но потом готовы идти за них на баррикады. Вот в этом для меня «геопоэтика».

В вашей недавней книге «Моабитские хроники» вы продолжаете разговор о геопоэтике?

Да, там есть пассажи с этим связанные. В частности, там упоминаются «живые картины» на эту тему. Это большая серия из порядка 20–25 работ. Я использовал национальные идентичности (обычно маркированные людьми в соответствующих костюмах) для создания своего рода абстрактных композиций. Для меня это нечто подобное живописи Марка Ротко, только знаки национальных идентичностей используются вместо цветовых полей или наравне с ними. Ну, например, китайцы, играющие в какую-то странную игру с деревянными грибами перед фотографиями семьи Анны Франк. «Рыжеволосые фашисты», скользящие на апельсиновых корках в вестибюле Одесского железнодорожного вокзала. Две румынки, шинкующие капусту перед портретом Жюля Верна. И так далее.

Или обратный пример. В фильме «Бирмингемский орнамент» мой отец рассказывает о мытарствах их семьи во время войны на оккупированной территории. Его рассказ абсолютно правдив — ну, по крайней мере, он рассказывает, как ему помнится — однако для человека, незнакомого с реалиями Второй Мировой войны на территории юго-западной Украины, румынским концептом «Транснистрии» и т. п., его повествование будет звучать как геопоэтический бред: свои же, евреи — гонят, немецкий солдат — помогает, но при этом советует остерегаться «мадьяр», еще страшнее них почему-то эстонцы, а румыны, напротив, полагают его брата реинкарнацией Иисуса Христа и т.д.

Что для вас значат язык и текст (ваши язык и текст)? В «Бирмингемском орнаменте» — двухчастной видеоработе, на стыке кинематографа, литературы и экспериментальных форм искусства — актеры читают и «играют» ваши тексты?

Вместе с моим соавтором, Андреем Сильвестровым, мы пытались проследить, каким образом такого рода тексты могут существовать в кинематографе. Что произойдет, если их будут вещать теледикторы на манер сводки новостей? Или если спеть их — подобно одесскому романсу, студенческой песни у костра, грузинскому застолью? Меня лично очень занимал тот факт, что, в отличие от литературного творчества, кинематограф создается коллективными усилиями. Опять-таки, ты будто пробрасываешь свое письмо в мир и там оно уже начинает жить какой-то непредсказуемой жизнью. Гротеск текста умножается гротеском кинопроизводства — «работой с актерами», суетой с установкой света, поисками локаций и т.п.

«Моабитские хроники» отличаются от текстов в сборниках «Олор», «Цветник». Что вы вкладываете каждый раз, когда пишете? Что вы думаете о понятии «стиля»?

Я предпочел бы говорить не о стиле, а о «машинах письма». Я не занимаюсь литературой как сочинением историй и даже, честно говоря, не представляю себе, как другие умудряются это делать. Для меня литература — это бесконечная тяжба письма с бытием, с языком, с самим собой. Поэтому мне важно придумывать все время какие-то новые возможности письма, новые аппараты. Скажем, компоновка прозаического текста из поэтических фрагментов, о чем мы уже говорили. Или письмо «поверх» живописи. В «Моабитских хрониках» я сконструировал подобие машины дневниковой прозы. С одной стороны, эта дневниковость вполне реальна — имеется стареющий художник, эмигрант, раз за разом он передумывает свою судьбу, перипетии творчества, рисует, кивает на коллег, мучается с похмелья, записывает впечатления от прочитанных книг, пристрастно следит за событиями на родине. Здесь, правда, уже начинаются аберрации, поскольку «родиной» он называет то Россию, то Украину. Дальше следуют его сновидения, о которых не сообщается, что это — сновидения, так что после прогулки по Берлину автор может вдруг оказаться в гостях у Путина. Оперы, которые он все время смотрит — непонятно, то ли он ходит по театрам, то ли слушает их у себя в мастерской, то ли эти прослушивания вообще существуют лишь в его воображении. То же самое с футбольными матчами, которые он описывает на манер картин Тициана и Рембрандта. Когда я редактировал книгу, главная задача была держать все эти нити в относительно равномерном натяжении, так чтобы получилась гладкая, слитная поверхность между дневником и галлюцинозом.

Есть ли какая-то схожесть с другими авторами?

Я разделяю мнение многих авторов, занятых маргинальной литературой, о том, что «большое повествование» — вроде романа или повести — превратилось сейчас, скорее, в коммерческое предприятие. Как сказал директор одного весьма уважаемого и даже интеллектуального московского издательства: «Книга должна быть такой, чтобы по ней можно было снять фильм…». Ну да, звучит почти как Сталин: «Музыка должна быть такой, чтобы ее можно было напевать…». Это все мне неинтересно и бестселлеров я, как правило, не читаю. Но когда я работал над «Моабитскими хрониками», например, я много читал дневниковую прозу — Пришвина, Юнгера, или путевые дневники — Миклухо-Маклая, Пржевальского. Из более близкой к нам, опять-таки дневниковой прозы: «Записки о чаепитии и землетрясениях» Леона Богданова, книги Ильянена, Улановской…

Есть ли отсылки в названии к «Моабитской тетради» Мусы Джалиля? Почему?

Наверное, грешно заниматься иронической апроприацией такого рода, потому что Муса Джалиль в самом деле погиб как герой, несмотря на свои комсомольские заплеты, но мастерская моя находится в Моабите и, подобно Мусе Джалилю в застенках моабитской тюрьмы, я тоже заключен в застенки своего творчества, своей судьбы, своей памяти.

Почему «хроники»?

Мне нравится двойное значение слово «хроника». С одной стороны, это просто какие-то регулярные записи. Но с другой — не отпускающую тебя болезнь, возвращающаяся вновь и вновь. Кстати сказать, для усиления эффекта я проставил в книге дни и месяцы, но не годы. Т.е. даты в толще книги начинают повторяться, и возникает впечатление этого навязчивого кружения без начала и конца: живопись, великий Рембрандт — футбол — алкоголь — антипутинские проклятия — опять Рембрандт — опять футбол…

Если говорить о геопоэтике, то какое вы находите себе место в этой истории идентичности? Есть и у вас какой-то концепт или нарратив, которого вы придерживаетесь, который мог бы быть вписан в геопоэтику?

Меня как раз привлекает ярость случайного выбора. В одном из своих текстов, правда, совершенно по другому поводу, Кабаков цитирует персонажа «Белых ночей» Достоевского: «Все что происходит со мной похоже на сон, но кровь, которая прольется в конце концов, будет настоящей». Так что важно не то, каким образом и почему мы делаем выбор, а наша ответственность перед выбором уже сделанным. Кстати сказать, в «Белых ночах» такой фразы нет. Возможно, она есть в «Идиоте».

Я еще вспомнила Розанова и его «Опавшие листья».

Да, Розанов, конечно. Я тоже много читал его в тот период. И еще, японская традиция «дзуйхицу» — такие свободные полудневниковые заметки о всем, что придет в голову. Самые известные из них — «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон. Как «дзуйхицу» определяет свои тексты, которые мне ужасно нравятся, и Александр Ильянен. А цитату из другого японского дзуйхицу, «Записок от скуки» Кэнко-Хоси, я даже хотел поставить эпиграфом к «Моабитским хроникам». В результате она появляется на одной из первых страниц: «Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрознены».