Выставка «Заборонене зображення» в PinchukАrtCentre стала отличным поводом актуализировать вопрос переосмысления наследия Харьковской школы фотографии. За простой, на первый взгляд, выборочной ретроспективой экспозиции скрывалась совершенно новая перспектива для критики Харьковской школы фотографии — возможность начать разговор об объективации женского тела и эксплуатации женского труда ее представителями. За неимением как таковой традиции феминисткой критики современного искусства в Украине, последние годы вопрос политизированности искусства Харьковской школы фотографии гордо упирался в миф о борьбе с тоталитаризмом, упуская из виду то, что было перед глазами у всех — политическое женское тело фотографии.

История искусств, как и само искусство, всегда была представлена с позиции западного мужчины, отличительной чертой которой является маргинализация женского опыта и «женского вопроса» в целом, десубъективация женщины и в частности инструментализация ее тела, и дуальность гендерных норм в качестве познавательного базиса. Феминистская критика, в свою очередь, показывает, что мы можем смотреть на искусство не только взглядом западного мужчины. Она отказывается от патриархального эссенциализма — то есть, от иерархизированной оппозиции «женское/мужское», в которой женское — всегда девальвировано как второстепенное, периферийное. Феминистская критика разбивает миф о Великом художнике, который аполитично постигает Истину, поскольку искусство неотделимо от политического. Она, основываясь на том, что исключение женщины как субъекта из искусства – это историческое, а не естественное явление — переоткрывает женскую субъектность, женское тело и дает женщине собственный голос, вместо которого звучал голос мужчины о женщине. Феминистская критика утверждает: «Женщина — это полноценный субъект искусства, а не муза и безмолвная натура». Именно с этих позиций мы решили начать новый разговор о женском теле в Харьковской школе фотографии.

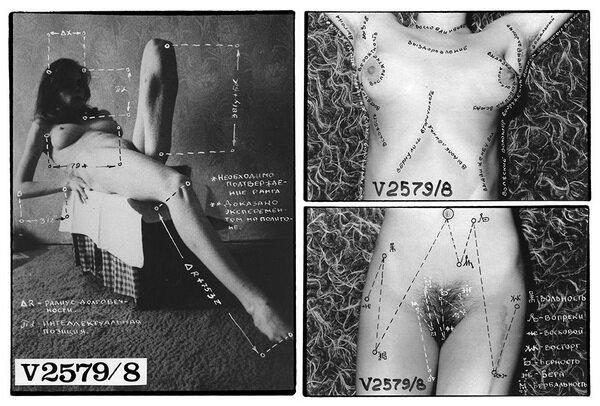

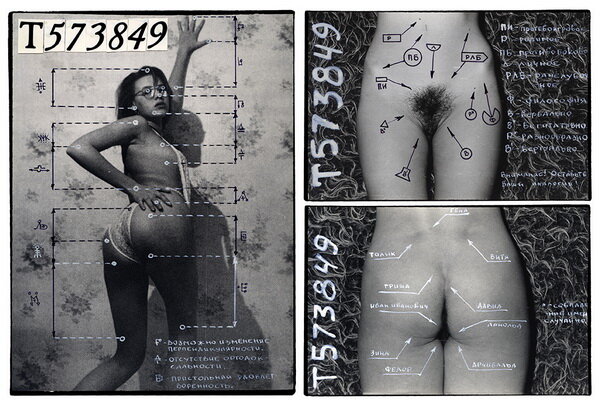

Многие «харьковчане» ситуативно работали с женским телом в качестве знака, но наиболее последовательным приверженцем работы с женской телесностью без сомнений является фотохудожник Роман Пятковка. Однажды украинский фото-журнал «5,6» даже назвал Романа «самым продуктивным исследователем женского тела», а некоторые и вовсе пытались вычленить феминистские интенции в его художественной практике. Чем на самом деле выступает образ женщины в творчестве Пятковки — символом бунта против советской «кастрации искусства», или продолжением художественной патриархальной традиции эксплуатации и присвоения десубьективированного женского тела? На этот и другие вопросы отвечает сам Роман Пятковка.

Роман образца 2019 года, каким мы видим его сейчас, и Роман конца 1980-х, каким мы видим его в ваших работах: чем они отличаются, насколько это два разных Романа? Ощущаете ли вы себя сейчас умудренным опытом метром или безбашенным парнем, кайфующим от возможностей фотографии без груза возраста и регалий?

Конечно, мне хотелось бы сказать, что я ощущаю себя вот этим молодым, бьющим копытом жеребенком, так я себя иногда и ощущаю, но даже в ранние годы я не всегда был именно таким. Есть один из моих ранних проектов — «Голодомор» — где я выступаю совершенно в иной роли. В нем я не «молодой жеребенок», как я сам себя называю, не бесшабашный, который снимает обнаженное тело. И также есть один из моих последних проектов — «Третий Рим» — где я не такой уж и серьезный мэтр, который позволяет себе какие-то заумные высказывания. Между этими проектами почти 35 лет. И вот такой сегодня я.

В чем, по вашему мнению, отличительная черта ваших работ и есть ли она вообще? То есть, что именно заставит нас с уверенностью сказать: «Да, перед нами бессопорно работа Романа Пятковки»?

Я представитель Харьковской школы фотографии и не отделяю себя от этого понятия. Потому некоторые черты у нас общие, например, ирония и колоссальная самоирония почти во всех работах. И, конечно же, это социальный контекст. Если говорить о формотворчестве, то это формальные эксперименты. Каждый новый мой проект — это использование новых или качественно других художественных форм. Поэтому по формальным вещам меня нельзя узнать, но это очень важная черта — разность от проекта к проекту. И последнее — это концептуализм, сосредоточенный на интимных переживаниях и, при чем, переживания эти сосредоточены в коммунальных пространствах. Многие мои проекты достаточно эксгибиционистские, личные и очень интимные.

Однажды, говоря о современном искусстве, вы сказали, что зрителю очень важно учиться расшифровывать новые художественные знаки. Чем для вас являются женское тело и женская сексуальность как художественные знаки?

Это высказывание было связано с тем, что сегодня искусство — это время исследований. Для художника вместе с работой идет и исследование какой-то темы. И в то же время каждый художник, делая свое высказывание, создает свою систему знаков, свою семантику. Каждый знак несет свою информацию. И вот зрителю важно учиться, как их расшифровывать. Для меня женское тело — это пятно на моем полотне. Простите, если это кого-то обижает. Мне нужна некая телесная пластика, которая, если она считывается в этой знаковой системе, то она несет очень важную функцию.

Позвольте вас процитировать: «…их тела для меня всего лишь инструмент, с помощью которого, я могу рассказать свои истории. Я никогда не буду использовать их личное, чтобы сделать то, что хочу…». В связи с этим у меня возникает вопрос: чем же тогда является тело, если в такой формулировке вы противопоставляете тело чему-то личному? Для вас не является женское тело чем-то личным самой женщины?

Провокативный вопрос, но хороший. Я бы был глупцом, если бы сказал «Нет, не является». Конечно является. Конечно личное для меня очень важно и не только этого тела, но. Есть проекты, в которых тело у меня выступает всего лишь знаком (например, «Про любовь»). Но есть и проекты, которые показывают историю. Например, проект «Сука-любовь», где я впервые в советское время сделал проект про лесбийские отношения. Я жил с этими девочками и снимали их жизнь: как они занимаются любовью, их быт. И там их история была для меня основой, хоть она и была рассказана с помощью тела как знака.

Вы открыто говорите о том, что используете тело как инструмент. Также, например, танцовщица использует тело, как инструмент, или актер, с той только разницей, что они работают с собственным телом. И также феминистское искусство использует женское тело как инструмент. Как вы думаете, всякая ли работа может считаться имеющей феминистскую интенцию, если в ней фигурирует женская телесность без прикрас и ретуши?

Конечно же не всякое. Например, Нан Голдинг. Есть у нее несколько автопортретов, где она уже в возрасте, снимает себя в белье. И здесь, наверное, да, мы можем сказать, что здесь есть эта интенция. Но, например, она также изображала своих подружек-наркоманок. И я сам не понимаю, как на это ответить. Что это: феминистское высказывание или нет? Или Франческа Вудман — мне кажется, в ее работах нет никакого феминизма, она использует свое тело чисто художественно как знак.

Конечно, если мы говорим о фотохудожницах-феминистках, то их работы будут феминистскими. Но здесь вопрос был скорее о другом. Он был о критериях. Что еще, кроме обнаженного «натурального» тела должно быть, чтобы изображение считалось феминистским высказыванием? Всегда есть опасный соблазн: любое изображение деэстетизированного оголенного женского тела наректи одой женской сексуальности или манифестом женской эмансипации, и поставить на этом точку.

Тогда я думаю, что здесь очень важен контекст. А вы как считаете?

Полагаю, бессмысленно бороться с любого рода угнетением, используя те же инструменты, которые его на системном уровне закрепляют. Я считаю, что критерием оценки работы с точки зрения феминистского анализа является не то, что на изображении, а наличие или отсутствие осознанного политического высказывания, для которого используется тело. Есть ли для вас лично разница между использованием женского тела как инструмента и его эксплуатацией? Если да, то в чем она состоит?

Эти вопросы, на мой взгляд, очень интересные и актуальные сегодня. Тут, мне кажется, ответ в самом вопросе: для чего. Для чего используется обнаженное женское тело. Как правило, в рекламе, в модных глянцевых журналах — это эксплуатация, но если мы возьмем медицинские пособия — естественно, нет. В искусстве очень сложно, слишком тонкая грань. Я буду очень долго думать, но я не смогу даже для себя, в первую очередь, дать однозначный ответ — где эксплуатация, а где использование в качестве инструмента, воспевание это или спекуляция.

Однажды вы сказали: «Тело — это всего лишь средство, способ, с помощью которого можно рассказывать любые истории». Мне кажется, в контексте феминистской критики очень важно понимать какая именно история рассказывается посредством женского тела. Не воспроизводит ли сам рассказ подчиненное положение женщины в дуалистической конфигурации. Я предлагаю обратиться к Вашей серии, которая называется «Роддом». Расскажите о ней более детально. Почему вы решили обратиться к этой теме, с каких позиций и — конечно же — как Вам удалось получить разрешение на съемку? Кто именно одобрил эту съемку?

Это очень интересная сериях, одна из ранних серий. Я договорился с главврачом больницы, которому я делал съемку для его диссертации, что он попытается договориться с этими женщинами и что позволит мне провести съемку процесса родов. Я думал, что сделаю репортаж, чистую фотографию черно-белую. И что само попадание в место, где никто не снимал, даст мне какую-то значимость в художественной среде. Я снимал там 2 дня. И мне там было очень плохо, я чуть ли не терял сознание, потому что это была советская клиника, где три женщины лежали на холодных столах и рожали вряд одновременно, где в туалете пахло хлоркой, было много крови, а единственным главным антисептиком был йод. Я приехал домой, проявил пленки и понял: «Не то». Нет этой боли и этого страха, который почувствовал я. И я начал красить эти картинки в три цвета — йода, крови и холода. И тогда я назвал эту серию «субъективным репортажем», потому что это были мои личные переживания, это оказалась моя история, а не этих несчастных девочек в отделе патологий. Спустя 20 лет я сделал проект «Аборт».

Очень здорово, что Вы сами говорите о том, что это была Ваша история, а не их. Мне сразу же в голову пришли фотографии Шарко и его коллег, потрясающая иконографическая схожесть. И за кадром в обоих случаях остается самое важное – реальная женщина и ее опыт, который не просто рассказывают за нее мужчины, а который они достаточно варварским методом разрушения границ целостности женского субъекта превращают в собственное художественное высказывание.

Искусствоведка Татьяна Павлова высказывает следующее мнение: «Возвращение женственности в фотографию также было бунтом против кастрации искусства и советского общества в целом». Согласны ли Вы с этим? Был ли бунт, насколько он был осознанным?

С моей стороны у меня был страх, что у меня могут быть неприятности, меня это даже как-то подхлестывало. Я не считаю, что это был осознанный бунт. Потом уже, когда мы осмелели, мы начали декларировать какой-то бунт. С моей точки зрения — был дефицит, мы не видели обнаженного тела. Когда я стал уже постарше, я попытался восполнить этот дефицит. В этом не было протеста с моей стороны. Мне всегда было интересно работать с телом и мне нравится работать с телом.

Также Татьяна Павлова, женщина, занимающая важное место в истории Харьковской школы фотографии, в одном из интервью сказала: «Несмотря на то, что я полноценно участвовала в художественном процессе (…) меня упорно хотели воспринимать исключительно как “музу”. “Молчи, женщина!” — это про Харьков». Однако, судя по количеству женщин на фото, многие все же соглашаются на роль «музы». Как вы думаете, почему женщины соглашались и соглашаются для вас позировать и оставаться просто инструментом?

Конечно потому, что я такой красивый (смеется). А на самом деле у меня есть лекция «Психология работы с обнаженной моделью». Я очень много предварительно общаюсь с девушками, которых я хочу снимать. Я предлагаю определенные правила игры: она компаньон, она мой партнер, она в какой-то степени мой соавтор. И мы на всех этапах обсуждаем результат. Я стараюсь делать так. Вы не представляете сколько я хороших советов получил от моделей на этапе выбора картинки. Модель иногда делает конкретный вклад и своими интеллектуальными способностями тоже.

Очень интересно, что эти женщины вовлечены в процесс создания, но это публично никак не отображается. Мы всегда видим имя художника и всегда безмолвную изображенную модель.

Совершенно верно. Была когда-то у меня попытка писать рядом имена моделей, но она не прижилась. Некоторые галеристы просто отказывались так делать. В публикациях это иногда прописывается. Но да, это правда, и есть в этом какая-то ущербность.

Мне кажется, это и есть то упущение, которое мы можем исправлять сейчас. Переоткрывать женские имена и роль женщин в истории Харьковской школы фотографии.

Текст: Валерія Зубатенко

Світлини надані художником