Минулого року ми почали записувати інтерв’ю з кураторами та кураторками. Це були інтерв’ю з молодими професіоналками свого діла — Олександрою Тряновою, Ксенією Малих, Оксаною Брюховецькою, Ганною Цибою, Ольгою Жук. Незабаром вийде інтерв’ю з Анітою Немет — молодою кураторкою та художницею, яка живе й працює зараз у Львові.

Розмовою з Олександром Соловйовим ми відкриваємо серію інтерв’ю з кураторами та кураторками, чиї виставки, методи їх створення та авторський погляд на формат/и експозиції сформували практику кураторства в Україні та мистецький процес в цілому. Разом із Лізаветою Герман, яка захистила дисертацію про історію кураторства та планує видати монографію за її мотивами, ми спробуємо дізнатися якомога більше про становлення цієї професії та про виставки, які стали резонансними та іноді навіть «пророчими» (як-от «Алхімічна капітуляція», яку курувала Марта Кузьма у 1994 році в Севастополі на борту корабля «Славутич»).

Олександр Соловйов відомий своєю роботою із художниками «Паризької комуни» — періоду в мистецтві 1990-х, який отримав свою назву від сквоту на однойменній вулиці, в якому працювали Олександр Гнилицький, Олег Голосій, Арсен Савадов, Георгій Сенченко, Ілля Чичкан, Ілля Ісупов та інші. Серед виставок, зроблених у той час: «Простір культурної революції» («Український дім», 1994 рік); «Парниковий афект» (Галерея Центру сучасного мистецтва Сороса при НаУКМА, 1997 рік), «Прощавай, зброє» (Арсенал, 2004 рік).

У 2000-х роках Олександр працював куратором у PinchukArtCentre та представляв павільйони України на 50-й, 52-й та 55-й Венеційській бієнале. Наразі Олександр — куратор Мистецького арсеналу. Серед значущих проєктів, зроблених разом із Мистецьким арсеналом: Спеціальний проєкт «Подвійна гра» у межах Першої української бієнале Arsenale (2012), «Flashback. Українське медіамистецтво 1990-х» (2018), моновиставки Олега Голосія, Кирила Проценка, Олександра Гнилицького.

Світлана Лібет поговорила з Олександром Соловйовим про становлення його практики — від роботи з Паркоммуною та перші виїзні виставки до представлення України на Венеційській бієнале. Інтерв’ю публікуватиметься у двох частинах. Перша — про 1990-і та межі дозволенного в мистецькій практиці в той час.

C течением времени все заметнее прослеживаются какие-то тенденции в исторической перспективе. Расскажите, пожалуйста, о художниках, с которыми вы работали, о выставках, которые вы делали. Сегодня многие молодые не знают художников «Паркоммуны», вы же делали моновыставки ее участников — Александра Гнилицкого, Кирилла Проценка, Олега Голосия. В чем их значимость?

В начале о том, в чем причина такой культурной деменции. Мы можем знать про авангард все детали, разглагольствовать о 1920-х годах, а вот про то, что случилось недавно… Это нередкая диагностическая ситуация с «длинной» и «короткой» памятью. С «длинной» — все хорошо, даже у человека, когда он маразматически стареет: он помнит, как в детстве в песочнице играл, но не помнит, как он сейчас себе чай налил. Причина еще и в том, что время было такое, его трудно назвать медийным в том смысле, каким оно стало сегодня. Поэтому очень многое стерлось из памяти, ушло, как вода сквозь песок. Тем не менее в последние годы идет активное заполнение этого пазла новейшей истории искусства. Вот PinchukArtCentre архив собирает, я много материалов туда передал, галерея «Дукат». Архивы и в регионах создаются — в Харькове, Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде. Только в прошлом году вышло немало книг, каталогов, публикаций, предметом которых стала эта «ближняя» память. Заполнение идет и через выставки. Cделали прекрасную выставку с книгой-каталогом в PinchukArtCentre, которая была посвящена «Паркоммуне» как явлению, как сообществу. Там же состоялся резонансный проект, включавший в себя творчество художника топового мирового уровня Бориса Михайлова и феномен харьковской школы фотографии в расширенном контексте, а до этого, как и в Нацмузее, показывалось искусство Львова последних десятилетий. В Музее современного искусства Одессы демонстрировались «Лихие 90-е» и опять же в Нацмузее несколько лет назад развернулась экспозиция «Одесского концептуализма», а в настоящий момент возобновилась прерванная из-за пандемии ретроспектива великолепного Мирослава Ягоды, к сожалению, недавно ушедшего от нас. В Арсенале прошли и те моновыставки, которые были названы выше, и большой исследовательский проект «Flashback. Украинское медиаискусство 1990-х», которые также восполняют этот информационный вакуум. Утверждать, что все миф, как это порой звучит из уст молодого поколения, я бы не отважился. Это поверхностный взгляд. Он от лености и отсутствия интереса.

Расскажите, пожалуйста, о ваших первых выставках. Когда вы стали ощущать себя куратором?

Давай прежде вспомним общепринятые типы кураторства, оформившиеся еще в конце 1960-х: репрезентация произведений в «белом кубе», процессуальный и исследовательский. Все эти типы можно экстраполировать и на мою собственную долгую практику. Изначально она была связана с кардинальной трансформацией искусства, с появлением у нас «новой волны» со второй половины 1980-х, хотя тогда это искусство присутствовало в художественной среде еще под толстым слоем официоза в качестве его оппонента, в качестве какого-то андерграунда. После обучения на факультете истории и теории искусства Киевского худинститута и службы в армии, я закончил аспирантуру в Академии наук, в Институте искусствоведения имени М. Рыльского писал диссертацию на тему «Диалектика национального и интернационального в современной украинской живописи». Я не успевал ее закончить — постоянно цитаты надо было менять, сначала вместо Брежнева, а он умер как раз в 1982-м, вставить Андропова, а после и его смерти — Черненко, который тоже вскоре преставился. Потом моя диссертация лежала полгода в Москве, ожидая очереди на защиту. Пришел Горбачев, начались новые движения и я выбросил диссертацию в ближайший мусорник.

Что же было дальше?

Когда это новое искусство стало легитимным по мере развития перестройки, стало заметным потоком, появилась возможность влиять на процессы организации пока еще системных выставок, переиначивать их на другой лад. К тому времени я был заведующим выставочного отдела в аппарате Союза художников Украины и смог направлять в новое русло такие выставки, как «Седнев-88», «Молодежную» 1989-го года, «Художники Парижской коммуны» 1991-го. Так вот, это все вышло из старой системы, я это хочу сказать. То есть, делая все эти выставки в качестве организатора, ты стремился выстроить экспозицию уже по иным правилам, как-то дифференцировать эту «кашу». Ну и ты невольно становился куратором. Речь идет о конце 1980-х. Это первый тип из обозначенной классификации, идущий от статуса организатора выставок. Это такое вынужденное кураторство, ты особо не придумывал в начале каких-то изощренных концепций, а твоя задача была — собрать произведения хороших художников и хорошо развесить их в «белом кубе». Эти тенденции обновления приобретали все больше и больше необратимый характер, начался переход на модель, которая связана с рынком. Вот эта государственная модель, которая опиралась на Союз художников как на контролирующее идеологическое око, она уходила, а много выставочных залов раздали в аренду. И чего там только не было: и французские курсы, и какие-то кооперативные конторы, которые чем-то торговали, остался лишь мизерный кусочек, где можно было еще выставлять искусство. В это время молодые авторы, которые появились, уже себя не позиционировали с таким Союзом художников, нужно было искать какие-то свои формы. Здесь как бы тоже никто велосипед не изобретал, это такая мировая практика и она связана со сквотами. К концу 1980-х в Киеве стали появляться люди в малиновых пиджаках как символ нашего неокапитализма, дикого по своей природе, и появились, особенно в центре, временно пустующие дома, которых ожидал евроремонт и переоборудование в пентхаусы для этих самых людей. Я говорю о домах на радиальных улицах от Майдана. Через каких-то знакомых решал типа тарантиновского доктора Вульфа из «Криминального чтива» удалось договориться с работниками ЖЭКа, чтобы заехать туда на правах аренды. Я был членом Союза художников и эти площади как мастерские были на меня оформлены, мы платили какие-то копейки в начале, а потом перестали, потому что это никому уже не нужно было. Основное количество художников поселилось на Михайловской, 18 (бывшая улица Парижской коммуны). В здании на параллельной улице, на Софиевской, у Ильи Чичкана было 13 комнат на втором этаже с балкончиком. В этом же доме, по соседству с Чичканом, только на первом этаже, была студия Савадова и Сенченко, и в этом же подъезде обитал Илья Исупов. Он один из немногих, кто не заканчивал наш худинститут. После Республиканской художественной школы он уехал в Англию, проработал там пару лет садовником, выучил прекрасно английский, а потом вернулся. Оттуда он привез с собой винтажный костюм летчика с очками и на всех party его надевал, а они устраивались практически каждый день. Дальше, если пройти от Софиевской по Михайловскому переулку, можно было упереться в клуб КГБ.

В Клуб КГБ?

Да, а к нему примыкала улица Ирининская и там в одном из домов тоже были мастерские, где работали «младопаркоммуновцы». Некоторые, как Максим Мамсиков, Кирилл Проценко, были еще студентами. Это всё и была система, о которой можно говорить как о «Парижской коммуне». То есть художники заселились туда, там жили и работали. А до этого был уже подобный сквот на улице Ленина (сейчас Богдана Хмельницкого), только в одном здании. Он просуществовал с осени 1989-го до лета 1990-го. Там было сделано много потрясающих работ. Их авторами были Олег Голосий, Валерия Трубина, Юрий Соломко, Александр Гнилицкий, Дмитрий Кавсан, Александр Клименко, Олег Тистол, Константин Реунов… Василий Цаголов заканчивал там свое десятиметровое полотно «Левиафан»… Тогда, как правило, покупали стандартные холсты 2 на 3 м, их сшивали и получались таким образом мегаформаты. Рядом, в тех комнатах, которые были не задействованы, возвышались горы строительного мусора — этот антураж напоминал кадры из «Сталкера» Андрея Тарковского. Такая вот была обстановка. Надо сказать, что въезжали все на ту же Михайловскую, 18 где-то на полгода. Сразу же и чуть ли не каждый день приходил прораб, мол, давайте отсюда, но чем чаще он приходил, тем дольше это тянулось, вплоть до лета 1994-го. Это невольно превратилось в подобие некоего саморегулирующегося микросоюза художников.

Но Союз художников тоже еще существовал тогда?

С ним было покончено, я поработал там еще до начала 1992-го года, а потом уволился и поселился в сквоте. Это не была группировка в классическом понимании, где есть программа, манифест. В «Парижской коммуне» каждый был за себя. Такая себе крыша, которая объединяет разных художников. Если вспоминать то время без приукрашивания, тот же Савадов редко кого подпускал к себе, а Цаголову, к примеру, не всегда хотелось ассоциироваться с Паркомом. Поэтому внутри было какое-то брожение, иногда даже взаимонеприятие, не было общих стилистик и манер, а тем более программ и манифестов.

Ваша роль какова была там?

Заражать вирусом новых идей. Помогать ориентироваться в контекстах, определять актуальные векторы. Очень интересно и полезно было доставать, читать и обсуждать какие-то книги, брошюры, материалы с анализом мировых тенденций. Это был сознательный ход, несмотря на то, что многое происходило по наитию, интуитивно. В мировом искусстве уже уходили от постмодернистского неоэкспрессионизма, а мы только к этому приобщались, можно сказать, что мы успели в последний вагон. Это не сказалось на качестве и уровне нашего феномена, напротив, привнесло в него свои особенности, которые обычно возникают на стадиях ухода. А еще я делал обход всех этих мастерских, и отбирал работы на различные выставки.

Как вы выбирали?

Я приходил, смотрел.

У вас было ощущение того, какая сторона художника «сильная» или какая работа?

Конечно. Критерии, с одной стороны, были еще привычные — это была живопись, с другой, — не все было так просто, живопись да не живопись. Скорее, её симуляция. В связи с этим приведу высказывание известного тогда критика Сергея Кускова о том, что молодые украинцы при всей своей живописно-поэтической чувственности, не забывали обнаруживать «свою хотя бы мысленную бывалость «по ту сторону живописи», свою подспудную «концептуализированность», охотно акцентируя ту пограничную черту, которая все же отделяет непосредственное занятие «хорошей живописью» по старинке от упакованной под картину, под нее мимикрирующей игры идей». Их картина, по мнению критика, которое трудно не разделить, — «экран обманов», а ее барочные формы — всего лишь эманации культурных кодов и оболочки Пустоты. Уже в начале 1990-х настало время другого искусства — пространственного, инсталляционного. Пришла другая эстетика. Выставка «Штиль», проведенная в 1992 году в зале на Горького (сегодня это улица Антоновича и там находится ЦСИ «М17»), уже своим названием намекала на превращение некогда серьёзного понятия «стиль» в пародийное «штиль». Оно и было написано на афише будто корявой лапой. После «новой волны», после этого барокко, после всех этих веников вместо кисти (такое практиковалось довольно часто), буйства красок и фактур, захотелось вдруг спокойствия, штиля, и какого-то классицизма. В искусстве все так и движется по кругу: от барокко к классицизму, от минимализма к избыточности, спектакулярности. На этой выставке появились инсталляции, объекты, да и сама живопись, оказалось, тоже может проявлять свою внутреннюю инсталляционную ауру, как внутри картины, так и в пространстве за ее пределами. Эта выставка стала своего рода интеграционным толчком. Уже СССР распался, многие западные кураторы хотели застолбить в культурном плане ту или иную территорию, которая раньше принадлежала этой империи. Вот и в Киев приехал из Мюнхена куратор Кристоф Видеман. Его водили по каким-то официозным местам, пока он не увидел эту выставку «Штиль». Там была еще одна особенность экспозиционная — помимо того, что картины висели на стенах, часть из них еще и свисала прямо с потолка.

Почему с потолка свисала, чтобы показать процессуальность и подчеркнуть пространственность?

В какой-то степени даже так. Кристоф, такой двухметровый баварский гренадёр, пришел на Парижскую коммуну, мы с ним пообщались, он увидел эту атмосферу и обилие огромных картин, а буквально через неделю он приезжает вновь, но уже с фотографом Андреасом, производит съемку и договаривается с киевским муниципалитетом о протекторате над проектом «Диалоги с Киевом» в городе-побратиме Мюнхене, так было легче организовывать все эти въезды и выезды. Было 8 художников, которых Кристоф отобрал — часть из Паркоммуны (Савадов с Сенченко, Гнилицкий, Голосий), часть — из Одессы (Александр Ройтбурд и Дмитрий Дульфан), и одного из Ужгорода (Павел Керестей). Плюс взял Александра Друганова фотографировать все и делать макет каталога выставок. Их было две. Первая прошла на Вилла Штук. Это очень знаковое место для Мюнхена, оно было связано с «югендстилем» — так в Германии называли модерн. В этом музее был огромный зал, в котором когда-то размещалась мастерская Франца Штука — там и были показаны работы, привезенные из Украины.

Вы ее тоже организовывали, были в роли куратора?

Нет. Это был в некотором роде сопровождающий информационный десант. Мы с Константином Акиншей (к слову, он был сокуратором «Штиля») выступали с лекциями. Художники там 4 месяца были, а мы с месяц точно. Вообще, всё это заслуживает целой книги воспоминаний, как приехали в другой мир, застали «Октоберфест», где миллионы людей съезжаются со всего мира и пьют много пива. Ну и, конечно, эстетический шок — там 700 галерей, Пинакотеки, Ленбах-хаус, Музей слепков, Музей баварских сокровищ, потрясающее количество выставок современного искусства со всей планеты… Здесь не может не наступить момент истины, прозрения. Как раз в это время в Касселе проходила documenta 9. Мы садимся на скоростной поезд, преодолеваем за пару часов 600 км, поражаемся размахом события и… не находим живописи. Кругом видео, фотографии, инсталляции, во дворе Фридерицианума, главного экспозиционного места, туалет Ильи Кабакова стоит, его ставшая впоследствии очень известной инсталляция. Резиденция украинских художников была расположена в старом мюнхенском аэропорту с видом на Альпы, его потом снесли, поскольку в строй уже вступил новый. В этом импозантном, но заброшенном строении и находились все эти импровизированные мастерские. Не удивительно, что Голосий сразу там поселился не только работать, но и жить, и в гостиницу уже не возвращался. По итогу этой резиденции сделали отчетную выставку «Постанестезия», ее показали вначале в добротной мюнхенской галерее на Лоттрингерштрассе, а потом в лейпцигском Художественном музее — там отразились уже новые искания и эксперименты. Скажем, Голосий писал большие картины, казалось бы, привычным апроприационным способом с каких-то книжек, открыток, но мыслил их единой инсталляцией в пространстве — масштабной и очень динамичной. Дуэт Савадова и Сенченко обратился и вовсе к скульптурным объектам, инсталляциям, исполненным в таком неожиданном материале, как папье-маше, покрывая некоторые из них мазутом.

Мой следующий вопрос о методологических приоритетах того времени. Они же каким-то образом отвечали его духу?

По поводу времени скажу, что в горбачевскую перестройку, а особенно позднюю, был мощный и неподдельный интерес к современному искусству. В 1990-е, если говорить об Украине, интерес к нему социума, властей предержащих совсем упал — делай все, что хочешь, выставляй то, что хочешь. В этом плане искусство было очень свободным и в основе своей — аполитичным. Это естественно так вышло. Надо понимать, что только вот рухнуло тоталитарное образование Советский Союз, которое было связано с господством марксистской идеологии, искусство вынуждено было несколько десятков лет обслуживать ее. Новых художников просто тошнило от этого всего. Они тогда просто дистанцировались от методов политического отражения действительности. Хотя, к примеру, не раз уже упоминавшиеся в нашем разговоре Савадов и Сенченко, когда уже российские власти демонтировали огромные советские гербы с высоток московских и сложили их на лужайке возле ЦДХ, поехали туда и сняли видеоперформанс с фрикциями (благо, пружины помогли) осквернения этих объектов — разве это не политика? Я уже не говорю о шахтерской серии. Политика, конечно. Как и акция «Фонда Мазоха» (Игорь Подольчак и Игорь Дюрич) «Мавзолей для президента» перед Нацмузеем в 1994 году. К концу 1990-х появился активизм, который вначале был связан с движением антиглобализма. А уже в нулевые он стал мейнстримом, и то поколение у нас, которое пришло с их середины, да еще на пике политической схватки (речь об Оранжевой революции), оно, понятно, не могло не появиться на площади в каких-то спецкомбинезонах и лозунгами в руках. И хотя они были скорее абсурдистскими, чем политически насущными, но это все же были лозунги.

Вы про «Р.Э.П.»?

Не только, про SOSку тоже. Они органично вписались в русло такого вот общемирового движения, а художники-предшественники, которые больше были повязаны определенной эстетикой, формой, работали с картиной — вот они точно не встроились в эту штуку и оказались на обочине актуальных процессов, за несколькими исключениями. Более того, их искусство все заметнее скатывалось к салону. Но они, безусловно, остаются в новейшей истории нашего искусства как его начальная и яркая страница. Про это не стоит забывать, когда у нас разворачиваются острые дискуссии про поколения.

Но сегодня за окном уже 2020-й.

Да, а рано или поздно, но прямая и открытая политичность в искусстве становится атавизмом. Мне недавно попалась статья о выставке номинантов на Премию PinchukArtCentre текущего года, где пишется о том, что в отличие от предыдущих молодых, которые участвовали в активистском движении с протестами и громкими призывами, у нынешних — появилась какая-то человечность. Меньше истерики, меньше крика, а больше констатации. Как я понял, это суждение отталкивается от 5-6 работ, которые задают тон на этой выставке.

Вы не скажите, что это за 5-6 работ?

Почти уверен, что имелись ввиду работы Андрея Рачинского и Даниила Ревковского, Яремы Малащука и Романа Химея, Юли Голуб, Оксаны Казьминой, АнтиГонны (хотя у неё градус повышенный еще, но все равно это педаль уже художественного экстрима, а не политическое «горловое пение»)… Симптоматично, что здесь больше видео. Крути не крути, но лучшее сегодня идет с экрана. Попутно назову еще несколько имен, работающих с экраном: Пётр Армяновский, Сергей Петлюк, Алина Клейтман, Алексей Радинский, Fantastic Little Splash, Николай Ридный, Антон Лапов, Алина Якубенко, Марго Резник, Андрей Сидоренко. Добавлю к ним Илью Чичкана, снявшего недавно с Игорем Тищенко видео о Чернобыле, видеомюзикл Анатолия Белова «Секс, лекарственное, рок-н-ролл», полиэкранные видеопроекции Анатолия Ганкевича «Акватория» и Арсена Савадова «Голоса любви», чтобы предположить, что именно видео выделяется сегодня в нашем искусстве. Впрочем, не меньший интерес вызывает и фотография. Есть у меня кураторская «идея фикс» — сделать большой фотопроект в Арсенале, с пониманием фотографии как медиума современного искусства. Немного отступил в сторону от канвы нашего разговора.

Вернемся опять к 1990-м годам, и поговорим о запретах и табу того времени.

Был вопиющий случай в 1995 году, когда буквально во время вернисажа закрыли выставку «Киевская художественная встреча» в Украинском доме, с участием ведущих польских, российских и украинских авторов. Вернисаж этот совпал с торжественным собранием по случаю Дня нацгвардии, на которое должен был прибыть тогдашний президент Леонид Кучма. Кому-то из его свиты она показалась чрезмерно вызывающей. Но системной цензуры, повторюсь, не было, и что характерно, её не было снизу. Сейчас — иное. Запретов и цензуры становится больше и больше. Это же не партия сказала, не власть потребовала — я свидетель — закрашивать «Страшный суд» Владимира Кузнецова. А что же тогда было негативной мотивацией? Боязнь того, что власть пожурит, даст нагоняй, уволит?

Если это директор выставочного комплекса взял и закрасил — тогда это тоже цензура, она ведь не только от государства идет.

Я о том и говорю, что таких «инициатив» в 1990-е — пусть и трижды лихие — практически не было. Тем более инциндентов с насилием в отношении искусства, как это произошло на выставке Давида Чичкана (у 2017 році виставку Давида Чичкана у Центрі візуальної культури розгромили праворадикальні угрупування — прим. ред.) — врываются люди в масках, с битами, все громят, рвут, кромсают…

Что вы думаете по поводу цензуры работы Владмиира Кузнецова (тодішня директорка Мистецького Арсеналу Наталія Заболотна замалювала чорною фарбою картину Володимира Кузнецова «Коліївщина. Страшний суд», яка була написана до виставки «Велике і величне» 2013 рік — прим. ред.), когда уже прошло определенное количества времени?

Да, через полмесяца в аккурат 7 лет будет. Горький осадок от всего этого — не только в самой дикости произошедшего, не только в травме, которую получил автор, но и в том, что до сих пор продолжается институциональный бойкот Арсенала со стороны целого ряда наших художников. Это очень негативно сказывается на процессах в нашем искусстве, его климате. Хотя его новая директриса, сразу же, вступив в должность, принесла извинения за «чужой грех». Причина неприятия извинений в том, что там не фигурирует по отношению к случившемуся (и осуждаемому однозначно) слово «цензура». А не фигурирует оно там потому, что с чисто формальной точки зрения невозможно обосновать его конкретную здесь правомочность действующим украинским законодательством. Суд, кстати, продолжается по сей день и копья ломаются тоже об это слово. Вот такой вот схоластический спор. Мне лично не столь важно, как это «неподобство» с закрашиванием назвать — для меня прежде всего существенна здесь моральная оценка. Я полностью на стороне художника. Конечно, подобное недопустимо.

Но были же вещи, которые сейчас, я так думаю, невозможно сделать по соображениям этическим, например, работа Арсена Савадова «Книга мертвых», где все герои — собранные из моргов трупы…

Стоит сказать, что и 1980-е, и 1990-е имели очень эсхатологичные настроения. Оно и не случайно — близился рубеж не только веков, но и тысячелетий, вспоминали, что в Средневековье уже было такое совпадение и вызванное им «скорбное предчувствие», тогда подобный мистический рубеж получил название «Ночь Сильвестра». Правда, и сегодня ширятся опасения о близком зомби-апокалипсисе и прочем в этом роде.

Да, так мы скоро все умрем…

Я вот лозунг как-то прочитал, что: «Наше будущее — это будущее, которое будут определять мертвые». Смысл тот, что, действительно, всё до банальности остается неизменным — всех, кто живет сейчас, ждет неминуемая смерть. Жизнь и смерть — это ключевые понятия в искусстве. В разных культурах и в разные эпохи разное отношение к смерти, и не всегда оно основывается на страхе или принятых моральных нормах и табу: вспомним жанр vanitas или церковь Сан-Бернардино в Милане, где стены примыкающего к ней склепа усеяны большим количеством человеческих костей и черепов, или возьмем для примера мексиканскую культуру с ее фестивалями смерти, ну и, конечно, тибетскую книгу мертвых, в которую заложена идея реинкарнации, по сути бессмертия — на философии этой книги базируется и савадовский проект.

Я не переживаю о том, что мы смотрим на трупы, просто их взяли непонятно где…

Это как раз и понятно — в морге. Но и это не впервые. Крупнейший американский фотограф Андрес Серрано также работал с трупами, в 1992 году он провел в морге 4 месяца. Его интересовали те, кто внезапно умер какой-то непонятной смертью, проект так и назывался — «Морг». Это были мощные снимки, с крупными планами мертвой плоти, лиц. Кстати, морг со старофранцузского и есть лицо. Да возьми того же Херста, который…

Другое это…

Я не про акулу, хотя вдумаемся в название — «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», а про его автопортрет с головой мертвой старухи 1991-го. Или воскресим из памяти фотографию Анатолия Осмоловского — Chaos My House, показанную в 1993–м году на биеннале в Венеции. Этот его снимок, по сути также автопортрет с головой мертвой старухи — это реально, это не монтаж. Он мне рассказывал тогда, что забежав в морг, смог пройти буквально пять шагов, чтобы успеть схватить эту голову и сфотографироваться с ней и не упасть в обморок.

Я не про сам образ смерти, а о методе.

Савадов к этому проекту шел долго, готовился, договаривался, собирал команду, ведь такое не каждый выдержит. Презентация была в Москве, в 2001 году в рамках программы «Мастерская» сразу после Арт-Москвы. В нее приглашали каждый раз по 20 лучших художников на взгляд организаторов этого форума. Ему предоставили отдельный зал. Там были большие фотографии на стенах по периметру зала, а в центре — инсталляция в виде сваленных предметов: ковер, фикус, чемодан, лестница раскладная, туфли и прочее.

Зачем это все?

Я сам не люблю, когда все перегружают. Я так понимаю, что для более шокового восприятия, эти атрибуты были задействованы в съемке, они словно «немые свидетели». Зрители заходили, смотрели на них, рассматривали фотографии на стенах, выстроенные по всем лекалам высокого искусства, но как только понимали, что перед ними, разглядев швы, — многие пулей выбегали из зала. Вот еще вспомнил. В 1990-е в Киеве был художник Владимир Мужеский, который тогда же уехал на Запад, — он просто снял жуткий репортаж из морга. Видео называлось «Фосфорная мякоть». А у киевского автора Александра Гляделова тоже есть несколько таких фотографий…

Да, но они документальное.

Да, а тут театр. Театр мертвых, хоть и под грифом «Книга мертвых».

Какие еще из ваших проектов 1990-х были важны для вас?

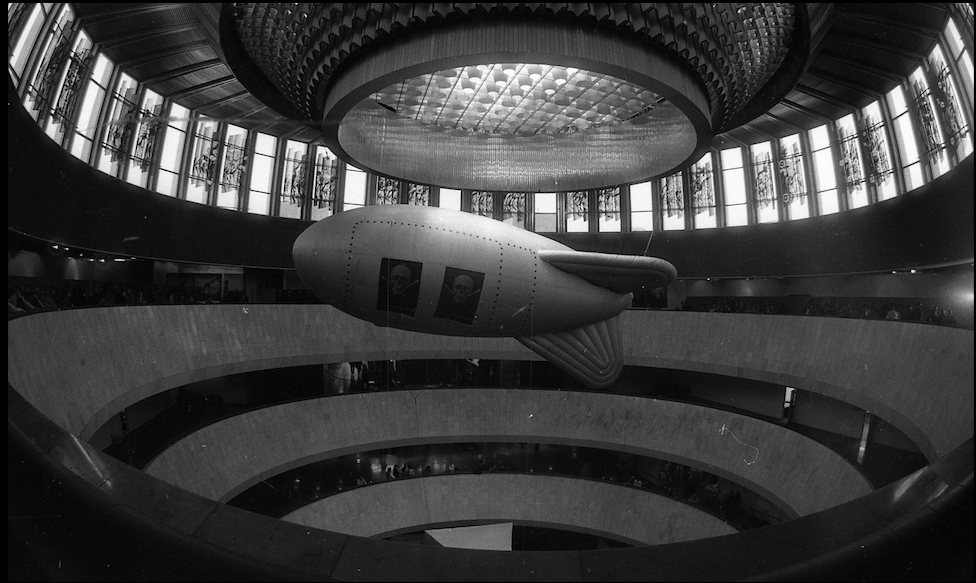

Говоря про свое независимое кураторство в 1990-е, надо признаться, что это было кураторство, порой жестко регламентирующее художников — с какими-то усложненными концепциями, со строительством каких-то декораций, с имплантацией каких-то оптических фильтров. Характерным в этом плане был проект «Пространство культурной революции» в Украинском доме, в 1994 году. Он был посвящен теме выгоревшей революции, такой себе омаж 1968-му году. Произведения скрывались за будто полинявшего красного цвета забором, в который были вмонтированы обратно направленные, то есть с отдалением, театральные бинокли. Требовалось определенное самопожертвование художников в пользу коллективной «баррикады» в виде такой тотальной инсталляции. Некоторые из приглашенных авторов не стали участвовать в проекте, им все это показалось ущемляющим, растворяющим индивидуальность. Потом я сделал проект «Парниковый аффект» в Центре Сороса, Можно говорить об отдельном «соросовском периоде», когда появились гранты на проекты, что дало толчок к возникновению у нас фигуры куратора, и не одной, а сразу целого круга. Проект состоялся в 1997-м году. Построили в залах теплицы, зритель ходил внутри них словно по коридору, а работы были за пленкой, то есть, менялось положение зритель — художник, менялась оптика, опять же этот размытый фокус и все такое. В инсталляциях было много живности — в огромных аквариумах Гнилицкого, например, помимо лежавших в них скульптур, плавали лягушки, рыбы. У Цаголова была целая реконструкция сельского двора, с курятником, куры там жили, с мешками картошки, с тыквами, с нужником, с надувной лодкой на случай потопа… Подобная трансгрессия искусства — его выхода за свои пределы не то, чтобы в жизнь, а точнее в декорации для реалити-шоу — была тогда довольно распространенным приемом. Через год после этого в Центре Сороса прошла еще выставка «Интермедиа» под моим кураторством. Там все двояко было, интермедиа как современная комедия дель арте, но и как ситуация «между медиа» — как раз тогда у нас поворот сознательный произошел части художников к медийному искусству. Хотелось проследить, как традиционные формы искусства соотносятся с экранной технологией. Подобные проекты в те годы не только я делал, появились даже медийные фестивали. Тогда уже сложился экспозиционный тип мультимедийной выставки — тут тебе и инсталляция, тут тебе и фотография, тут тебе и видео, тут тебе и живописная картина. Так Сергей Братков для этой выставки сделал постановочную фотографию, с каким-то угрюмым доктором, который засовывает палец в рот обнаженной пациентке… Напротив художник повесил баскетбольный щит, в него вставил работающий пылесос, а по углам расставил телевизоры с онлайн-трансляцией — как только пылесос на какое-то время включался, на мониторах сразу же появлялись помехи или, как сегодня говорят, глитчи. На рубеже 1990-х и нулевых у меня было еще несколько проектов в альтернативных пространствах, в частности, «Чистая комната» в промзоне, в районе завода «Большевик». Ну и в действующем тогда гараже киевской Студии кинохроники (там сейчас Институт проблем современного искусства) я курировал выставку «Гараж. Трансмиссия». Там демонстрировали видео прямо в ямах для ремонта машин, а экспонаты, кроме стен, размещали, в том числе в автобусах и на различных производственных устройствах и механизмах.

Когда началась история с Пинчуком (Олександр Соловйов був куратором у Фонді сучасного мистецтва Віктора Пінчука та далі в заснованому PinchukArtCentre с 2003 по 2010 рр. — прим. ред.)?

В самом начале нулевых. Для меня наступила декада другого кураторства, связанного с частной институцией и очень большими возможностями в плане организации выставок. Сперва, как известно, у Виктора Пинчука была идея создания музея современного искусства, и первые мои проекты здесь практически были пилотными с точки зрения апробации этой цели — и «Первая коллекция», и «Проверка реальности», и, особенно, «Прощай, оружие!» в еще полувоенно-полузаводском пространстве Арсенала. Он только-только был передан из Минобороны в Минкульт. Но затем, когда эта идея отошла в сторону, поскольку у Арсенала появился новый покровитель в лице только что выигравшего выборы президента Ющенко, акцент перенёсся на создание Центра современного искусства — он открылся в районе Бессарабки в 2006 году. Из ряда проектов, которые я там курировал, выделю прежде всего проект Reflection (2007), где вместе с группой украинских авторов принимали участие и такие звезды мирового искусства, как Энтони Гормли, Джефф Кунс, Такаши Мураками, Дэмиен Херст, Андреас Гурски, Питер Дойг… Их работы перед этим были приобретены в коллекцию Центра. В свой актив можно занести и опыт курирования мною от этой институции Украинского павильона на биеннале в Венеции в том же году.