Юрий Лейдерман — художник, один из участников одесской концептуальной группы, писатель, лауреат премии Андрея Белого. В 1980-х и 1990-х жил в Москве, входил в группу московских концептуалистов, сейчас живет в Берлине.

Я поговорила с ним спустя три года после первого интервью, которые было сделано в рамках выставки «Портреты и полосы» в уже несуществующей галерее Vozdvizhenka 32. Тогда Юрий говорил о позитивных изменениях в Украине и культурной политике, а также о том, как изменил его Майдан 2013 года. Перед началом интервью он сказал, что если прошлое интервью было за здравие, то в этот раз будет за упокой.

Мы поговорили о том, почему до сих пор продолжаются споры вокруг «одесского и московского концептуализма», почему ему не близки темы современных украинских художников и критику современного искусствоведения.

С нашего последнего интервью прошло три года. Много поменялось…

С того времени ничего не поменялось.

…например, закрылась та же Vozdvizhenka 32, где у вас были персональные выставка. При этом, все равно открываются новые пространства, появляются новые имена и проекты. Например, серия кураторских выставок Никиты Кадана в Кмытовском музее. Вы видите какие-то изменения? Или можете отметить важные проекты, которые произошли на последние несколько лет?

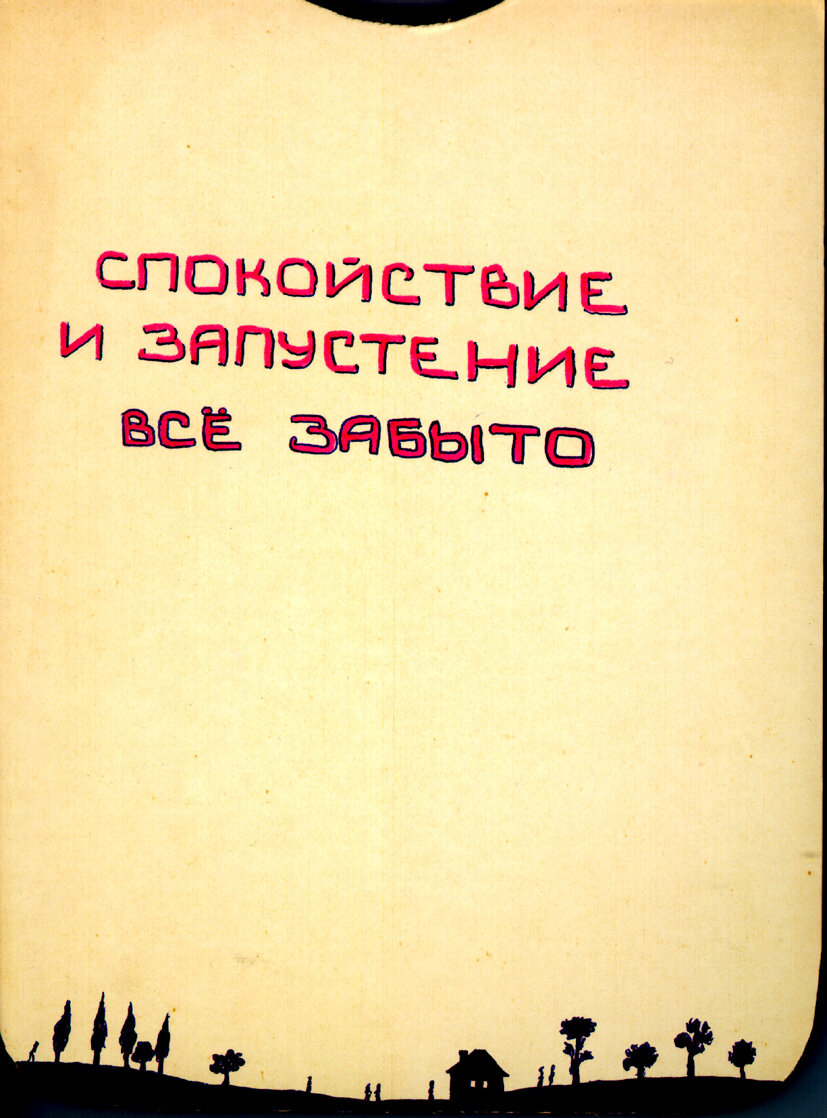

Да, закрылась Vozdvizhenka 32, и, что особенно жалко, прекратилась серия публиковавшихся там книг художников, так и не успев толком заявить о себе, как о серии. Четвертая из планировавшихся в ней книг — сборник текстов и заметок Федора Тетяныча — осталась неопубликованной. Не говоря уже о тех, что виделись в перспективе. Ситуация в Кмытовском музее, как мы знаем теперь, тоже вернулась на круги своя (дирекция музея больше не намерена сотрудничать с Евгенией Моляр и проводить выставки современного искусства — прим. авт.). Конечно, были за эти годы интересные выставки, в основном ретроспективного или мемориального характера — в Национальном музее, PinchukArtCentre, Арсенале и так далее, но я не чувствую, что они придают ситуации какое-то новое измерение. То есть главное из происшедшего — то, что многого, о чем мечталось, так и не произошло.

Я не говорю о конкретных работах — всегда и везде есть хорошие художники и интересные работы. Я говорю именно о ситуации. А она движется лишь бесконечной чередой скандалов, к искусству отношения не имеющих: выбор «Открытой группы» на биеннале, Кмытовский музей, медиаторы в ПАЦ и так далее, и так далее. Зато тут все оживляются и у всех есть что сказать по этому поводу.

Вообще мне кажется, что Украина благополучно вернулась во времена Кучмы, когда все делалось по принципу «ну таке…».

Вы следите за тем, что происходит в Одессе?

А там непонятно что происходит. Все идеи, все задумки, которые были — рухнули одна за другой. Последняя из них — архив одесского концептуализма. В результате был презентован сайт, куда просто переписали, и то в очень скудном объеме, уже имевшиеся в интернете материалы, со всеми ошибками и неточностями, кочующими с одного сайта на другой на протяжении десятилетий. Никакой реальной работы с наследием художников, каких-то розысков, открытий и т. п. не было.

Это не первая попытка создать онлайн-архивы украинского искусства. Но они, почему-то, останавливаются на каком-то этапе и не продолжают деятельность. Почему так происходит?

Искусствоведение — это не просто собирание каких-то материалов и не журналистская хроника событий, кто когда с кем познакомился. Это все бессмысленно и не интересно, если нет каких-то критериев отбора. Но эти критерии не берутся с воздуха или чисто организационным порядком, они действительно должны быть придуманы, изобретены, они должны быть творчеством искусствоведов, новыми идеями, концепциями. Для начала надо бы, наверное, понять, что такое вообще «одесский концептуализм». Разграничить собственно говоря эстетические новации (которые, мне думается, все-таки были) и чисто персонажную хронику событий. Иначе все будет по-прежнему упираться в то, что «одесский концептуализм — это как московский, но только со специфическим одесским чувством юмора». Подобно тому, как «украинский трансавангард — ну это как у Бонито Оливы, только с украинской витальностью».

Я читала много ваших текстов, в том числе и разговоры с Андреем Монастырским и у меня сложилось впечатление, вроде до сих пор нужно доказывать, что одесский концептуализм — это отдельное направление.

Прежде всего, говоря о Москве, а уж тем более об Одессе, я бы ставил слово «концептуализм» в очень большие кавычки, потому что с точки зрения эстетических парадигм это по большей части вообще никакие не «концептуализмы». Но даже если мы не будем ломать себе голову и продолжать использовать эти, уже сложившиеся, ярлыки, все не так очевидно и просто. Бессмысленно отрицать, что наша одесская группа — «одесский концептуализм» если угодно — был тесно связан с «московским» и никогда не возник бы сам по себе. Мы и сами ощущали себя филиалом Москвы. Мне даже помнится, в эпоху Перестройки какие-то злобствующие языки из конкурирующих групп именовали нас «московско-одесской концептуальной мафией». Или даже «одесско-московской». Однако тут следует более сложный и деликатный момент. Поскольку если что-то казалось когда-то таковым — со стороны или даже изнутри, это не значит, что оно таковым и было, и останется таковым навсегда. История искусства — это не закон Ома, один раз открытый и потом неизменный для всех времен и народов. Это постоянная творческая переработка, становление — появляются новые концепции, меняются наши представления об эстетической ценности того или иного явления, его предпосылках, его внутренней логике. Вот, скажем, работы американского искусствоведа Светланы Альперс за последние пятнадцать лет совершенно перевернули наши представления о творчестве Рембрандта.

Скромно возвращаясь к московскому и одесскому «концептуализмам» — мне кажется теперь, что они были связаны отчасти с разными парадигмами мышления. Для Москвы и, шире, России все строится через понятие «центра». Достаточно взглянуть, например, на схему Московского метро или карту железных дорог России, чтобы заметить — ты никогда не можешь проехать латерально, по «боковой», но всегда только через центр, он же Москва. В Украине другая структура — более линеарная, провинциальная. В римском смысле слова «провинция» я имею в виду, а не то чтобы «дураки-провинциалы». Т.е. Украина — это ряд культурно-географических провинций, стоящих как бы плечом к плечу, связь между ними не обязательно идет через центр.

Или топография той же Одессы. Это не древовидный спил, как Москва, но длинная полоса, вытянутая вдоль моря. Если образ московского концептуализма это коммунальная квартира, как у Кабакова, или совхозное поле, в центр которого и пройти страшно, лучше по краям стоять, как у «Коллективных Действий», то для Одессы это пляж. Точнее даже линия пляжей, идущих впритык и тянущихся черт знает докуда, чуть ли не до Румынии. Я имею в виду пляж как геологическое понятие, не обязательно коммунальный, где загорают расслабленно.

И если сравнить, например, альбомы Кабакова и Ануфриева, то мы увидим, что сам принцип «альбома» — последовательности листов с рисунками и комментирующими текстами — Ануфриев заимствовал у Кабакова. Однако Кабаков, как кукловод, создает в своих альбомах сложно упакованную иерархическую схему: происшествие с персонажем, поверх него комментирующие голоса свидетелей, еще выше — общие метафизические комментарии, заданные через неких Шефнера, Когана и Лунину, и так далее. У Ануфриева всего этого нет, его истории одномерны и извилисты, но они могут длиться сколь угодно долго, и в них акцентируется само «продолжение» как таковое — его величие и его абсурд.

Художники московского концептуализма не хотят разделять московский и одесский концептуализмы?

Нет, почему, они готовы, но это же не их задача. Им это не нужно. Они это рассматривают в своем личном, экзистенциальном ключе: «Да, очень важно, что в какой-то момент среди нас появились одесситы, молодежь, этакое свежее дыхание и т.д…», — зачем им думать о чем-то большем.

Но и то сказать, у москвичей было несколько интересных ремарок как раз о разнице наших эстетических референций. Во всяком случае, более интересных и адекватных, чем умудрились высидеть за тридцать лет украинские искусствоведы. Скажем, Никита Алексеев, который первым заметил в одном из текстов, что весь этот стандартный бред про одесский юмор, Бабеля и Молдаванку не имеет к нашему творчеству никакого отношения, а наоборот, оно зачастую более «жесткое», аналитическое и «холодное», чем их собственное.

Или рассуждение Монастырского, которым я до сих пор и оперирую. Оно касается именно разного отношения к «центру» в работах Кабакова и Ануфриева. Кабаков боится центра, как места власти, поэтому центр у него всегда «пустой», как бы «не лезь — убьет!», а действие развертывается «по краям». В то время как у Ануфриева нет этого страха имперского центра, и он смело пишет поверх него какую-то прекрасную белиберду, типа: «Лишить колобка» или «Кабан 9%».

Но опять-таки, подобных интересных подходов я знаю не много. Поскольку в Москве это, понятно, мало кому нужно, а здесь, похоже, тем более.

Возможно, дело даже не в том, что здесь это никому не нужно, а в том, что история современного украинского искусства не пишется целостно. Она существует в отдельных работах, книгах и архивах.

Но, мне кажется, так всегда пишется история — сначала какие-то частные исследования, монографии, где и происходит основная творческая разработка, создание концепций, а потом они уже объединяются в сводные, сквозные повествования, больше носящие учебный или популяризаторский характер.

Однако в Украине такое чувство, будто ходишь по болоту. Пока выискал следующую кочку, куда поставить ногу, предыдущая уже забылась, затянулась водой. Поэтому постоянно начинаем заново. К сожалению, это относится не только к истории современного искусства.

Почему так происходит? Мы вот, когда начали интервью, то вы сказали, что прошлое интервью было «здравие», а теперь будет «за упокой». Почему?

Были надежды на изменения.

Надежды на какие именно изменения?

Надежды на действительно критическую работу, на то, что Никита [Кадан] называл «историографический поворот». Речь шла не только об исторических экскурсах и понимании преемственности, но о пристрастном субъективном взгляде из сегодняшнего дня. Не только о том, как оно было «на самом деле», но и том, как «могло бы быть». О частностях, возведенных в историю.

Вернемся к той же Одессе. Ведь нашу условную «группу» составляли во многом очень разные художники. У Леонида Войцехова, скажем, это дадаизм, «речевые объекты». «Научно-популярное искусство» Перцев интересно бы сопоставить с американским «нео-гео», или как его еще называют «симуляционизмом», с творчеством таких художников как Штайнбах, Кунс, Бикертон. Я в своих тетрадках и книжечках шел не только от московского концептуализма, но и от традиции этакого оголтелого сентиментализма, как в «Бедных людях» Достоевского. И так далее, и так далее.

Или, скажем, понятно, что Голосий и Ройтбурд — это совершенно разные художники, хотя их обоих относят к «украинскому трансавангарду». И даже Голосий и Гнилицкий — довольно разные в своих устремлениях художники. Т.е. дело совсем не в том, что все они крутились в мастерских на Пар.Коммуне в эпоху Перестройки, принимали психоделики и писали большие фигуративные полотна. Это просто журналистская фиксация фактов. Надо разбираться гораздо глубже, идти изнутри самих работ, не бояться строить какие-то бредовые концепции, обнаруживать нетривиальные связи.

Вы часто говорите, что в Украине отсутствует вменяемая художественная ситуация. Что такое вообще вменяемая художественная ситуация?

Это диалектический вопрос, потому что «вменяемая ситуация» для меня это не только ситуация, глубоко знающая свой контекст, но и ситуация, пестующая свои частные, локальные, бесконечно дробящиеся «невменяемости».

Многие молодые художники, скажем, работают с насущными, социальными проблемами — экономическая незащищенность, гендерное неравенство, рост консервативного национализма и тому подобное. Все это хорошо и интересно. Но мне в их работах зачастую не хватает какой-то личной пристрастности, странности, неортодоксальности. (Я имею в виду, что «левая» ортодоксальность может быть такой же изматывающе тягучей, как и «правая»).

Вы говорили, что современное искусство больше уже напоминает масс медиа…

Да, к сожалению.

Возможно, потому что современное украинское искусство больше ориентировано на социально-критические и политические работы…

Социально-критические и политические работы делаются по всему миру. Это главный тренд в современном искусстве. Да так, собственно говоря, было всегда и во все времена, башен из слоновой кости на самом деле никто никогда не строил. Важно, чтобы это не оказывалось просто самодовольной констатацией приверженности всему хорошему против всего плохого, но обращалось в личное становление, приключение, фантазм, вбирающие в себя зрителя. Иначе это напоминает парафраз советского искусства: «интернациональное по форме, но злободневно-украинское — по содержанию». Типа, повсюду феминизм, ну и у нас — феминизм, только местный.

Ну можно ведь и по поводу актуальной темы иметь свое личное мнение, либо рассказывать о теме через личный опыт.

Безусловно. Но иногда возникает такое впечатление, что художники берут эту актуальную тему просто потому, что «так сейчас надо». В противоположность этому я вспоминаю, например, работы американского фотографа Алана Секулы, в частности, его самый известный проект Fish Story. Он прослеживал изменения в быте рыбаков и структуре рыболовецкого промысла, связанные с глобализацией, агрессивным внедрением корпораций и т. п. Темы, честно сказать, не так чтобы мне очень интересные. Однако в его изложении это превращалось в подобие некоего романа, сродни Джеку Лондону, и это не могло не захватывать. И в то же время понятно, что сам по себе личный опыт, личная «виктимизация», как сейчас принято говорить, есть у каждого, и рассказ о них, даже вкупе с очень правильной социальной позицией, еще не превращают это повествование в произведение искусства.

Здесь можно перейти в сигнификацию, когда художник начинает говорить вместо какой-то уязвимой группы. Мне кажется, это не очень правильно.

Напротив, мой любимый философ Жиль Делез писал, что задача искусства как раз дать голос тому, кто голоса не имеет. Он даже цитирует знаменитую фразу Мандельштама о том, что его семья, его поколение были косноязычны и, пытаясь дать им голос, прорываясь к нему, он обрел свой собственный.

А если художник со стороны наблюдает и говорит: «Вот посмотрите на них какие они»?

Зачем такие художники, если для этого хватает и журналистов? Художник — это тот, кто находится в становлении, он падает в эту дыру. Он сам становится этой косноязычной семьей, чего-то там бормочущей на смеси русского с идишем, рыбаком, рыбой, китом, деревом.

Но если всего этого нет, а есть только претензия на «правильную» рефлексию — то тогда уж в самом деле лучше хороший беспристрастный журналистский репортаж, без всяких претензий.

У вас была фраза: «Я закончил с геопоэтикой, потому что появилась Украина». Что вы в нее вкладываете?

Меня интересовали вопросы национальной идентичности — видишь, я уже заговорил о своей собственной «виктимизации». Не могу сказать, что я был этим так уж фрустрирован в детстве, но все-таки меня занимал вопрос: «А кто я такой?». Русский — по языку? Украинец — по месту рождения? Еврей — как говорилось, «по паспорту»? Я, например, увлекался картами. Помню, мне попалась карта народов мира, там разными цветами были обозначены ареалы различных наций, а в конце шла легенда, по языковым семьям. Вот, скажем, русские — это «славянская группа», но я ведь не славянин. Евреи есть, но «евреи Израиля» — у них какая-то «семито-хамитская группа», вроде тоже не про меня. И только в самом конце, после прочерка, «евреи вообще» — ни группы языковой, ни локального цвета, даже обидно. Может, под влиянием этих воспоминаний я стал создавать свои абстрактные «геопоэтические» конфигурации, которые трактовал как подобие абстрактной живописи, где национальные идентичности выполняют роль цветовых пятен.

Однако после известных событий я почувствовал себя настолько тесно, пристрастно, переживающе вписанным в то, что происходит в Украине, что все эти tableau vivant, живые картины с костюмированными персонажами, стали казаться мне невсамделишными, игрушечными — по сравнению с реальными событиями войны, революции и так далее. Да и вопрос моей собственной национальной идентичности утратил свою зудящую нерешенность, потому что рассуждениями на тему «украинец — русскоязычный и еврей» у нас, слава богу, никого не удивишь.

И все-таки я должен сказать, что тема «геопоэтики» продолжает волновать меня, но уже на другом уровне, более отчаянном, ответственном и самозабвенном. Такую «геопоэтику» я вижу, например, в сериях Никиты Кадана. О ней я продолжаю писать в своих текстах, пытаюсь пробиться к ней в своих картинах. Как я уже говорил, путь художника — это сокращать дистанцию, рвать ее, а не наоборот.

Мне давно хочется у вас спросить: почему ваш с Чацкиным перформанс «Способы убийства флагом» стал таким популярным, что о нем вспоминают чаще всего?

Я не знаю, почему все так привязались к этому перформансу. Для меня это довольно случайная и проходная работа. И для Игоря Чацкина, хотя после него вообще осталось не так уж много работ, мне думается, тоже. Полагаю, что это все тот же, поверхностный, ранжирующий да и попросту плохо информированный взгляд на то, что происходило в Одессе. Вроде как в Киеве был «трансавангард» — от них большие картины, ну а в Одессе был «концептуализм» — от нас, значит, перформанс. Который на самом деле не играл для нас главенствующей роли. Многие наши работы этого жанра, включая «Способы убийства флагом», я считаю довольно школярскими. Эстетически гораздо интереснее альбомы Сережи Ануфриева, их совместный с Войцеховым альбом «Увижу», мои книжечки, стихи Чацкина и так далее, и так далее. Но в это же все надо вникать — слишком хлопотно! А «Способы убийства флагом» — все понятно, тут тебе и правильный концептуализм, и нон-конформизм, отражающий эпоху. Вдобавок, это маленькие черно-белые фотографии — их легко можно засунуть в любую отчетную украинскую выставку, экспозиции картин они не помешают, но при этом «Одесса» как бы тоже будет представлена.