Лера Полянскова — участница и со-основательница арт-группы SVITER, в которой является со-автором текстов, музыки и дизайна полукосмических костюмов «свитеров». Лера изучала историю театра в Харькове, некоторое время была актрисой в харьковском театре-студии «Арабески». Сегодня много работает в коллаборации с Максом Роботовым в составе SVITER art group, а также с Иваном Светличным.

Совместно художники ведут школу (Photinus School), помогают реализовывать проекты друг друга, развивают экспериментальное виртуальное выставочное пространство «Шухляда». В некоторых проектах сложно разделить вовлеченность того или иного автора. Полянскову, Роботова и Светличного сравнивали и с трёхглавым драконом и с «Мечтателями» Бертолуччи, их называют «харьковской шведской семьей» (однако с 2014 года художники проживают в Киеве) и так далее.

Мы решили поговорить с Лерой Полянсковой о ее индивидуальном творческом становлении, интересах и взглядах на искусство.

Мне было интересно с тобой поговорить, зная, что помимо вовлеченности в SVITER art group, у тебя также есть и индивидуальная практика. Но когда ты выслала портфолио, ты все же исключила индивидуальные работы, а выслала только то, что было создано в коллаборации… Как ты определяешь себя, свою художественную самость?

Для меня это очень сложный вопрос. Я работаю с очень яркими и уважаемыми мною людьми — Максом Роботовым и Иваном Светличным — и иногда чувствую (возможно, это женская история), но не с их стороны, какое-то внутреннее ощущение своей неполноценности по сравнению с ними. Мне, конечно, хотелось бы больше времени уделять себе, но когда есть люди, которых ты любишь и уважаешь, на которых ориентируешься, они становятся для тебя приоритетными, а не то, чем ты занимаешься. Это с одной стороны. С другой стороны, есть вопрос стратегический. Мы понимаем, что у нас очень много разных ипостасей, и в них уже невозможно разобраться. Есть Photinus Studio, Photinus School, есть Светличный, есть SVITER. До сих пор не все понимают, что SVITER и Светличный — это отдельные люди. В общем, не хочется распыляться и множить сущности. У нас с Максом есть условная договоренность, что в каком-то проекте может кто-то доминировать, проект может держаться в большей степени на одном из участников — на мне или на нем, но мы это позиционируем как общее — SVITER art group. Но даже при такой договоренности мне тяжело работать над моими проектами.

Вы с Максом постепенно входите в художественную практику. В каком направлении тебе лично было бы интересно развиваться?

Я не могу определиться. Это специфика моей идентичности. Мне всегда интересно все, и меня вечно заносит из одной стороны в другую. С одной стороны, во мне есть внутренняя целостность касательно принципиальных человеческих вопросов, а целостности творческой у меня пока нет. Если со мной рядом какой-то яркий человек и он делает что-то интересное и ему интересна или же приоритетна какая-то деятельность, то я могу спокойно подключиться к этой деятельности, втянуться в нее и в этом векторе работать. Единственное, о чем я жалею, — это балет и современный балет. Мне кажется, если бы я занялась им изначально, то смогла бы полностью сосредоточиться и реализоваться. В детстве была попытка отдать меня в художественную гимнастику, о балете речь не шла, поскольку и пенсия в 35 лет, и рост неподходящий. Все закончилось очень быстро. Уж не помню, что я там делала, но тренеры попросили меня забрать, поскольку я мешала заниматься другим детям. Если же вернуться к современному балету, то там сейчас происходит полное сращение всех форм искусства, поэтому для меня это эталонное искусство.

Интерес к балету связан с твоим театральным опытом?

Нет, это потребность телесная.

У тебя театроведческое образование, и насколько я знаю, ты некоторое время работала актрисой в театре «Арабески». Можешь рассказать об этом опыте и как это повлияло на твое дальнейшее творческое развитие?

Это к вопросу яркой личности, которая рядом со мной (смеётся). Моя мама — актриса. И мне казалось, что быть актером — это такая форма поиска идентичности и что театр — это может быть моё. Но актрисой я стала работать совершенно спонтанно. Я училась на театроведческом факультете. И моя приятельница начала работать в театре «Арабески». Этот театр — уникальная формация для Украины, хотя я оттуда и ушла потом вследствие конфликта. Но у меня осталось уважительное отношение и к театру, и людям, которые там работали и продолжают работать. Они делают абсолютно героическое действие, потому что театр требует максимального вложения как человеческого, так и финансового. И быть независимым театром в Украине — это героизм. В этом есть самоубийственное безумие. «Арабески» я помню еще с первых курсов театроведческого. Я увидела рекламу их спектакля (к сожалению, на спектакль не попала тогда) и была абсолютно поражена. Это был спектакль «Маленька п’єса про зраду» по тексту Александра Ирванця. На тот момент в Харькове уже был Андрей Жолдак. У него была определенная скандальная стратегия, при этом многие мизансцены выглядели заимствованными «картинками». А тут было что-то не то, что абсолютно первопроходное, но нечто очень самобытное, профессиональное, современное, и неожиданное! Меня это настолько потрясло, и я подумала: «Боже! Если бы я работала в этом театре, я была бы такая счастливая!» (смеётся). И тут моя приятельница со временем устраивается в этот театр работать менеджеркой и говорит о том, что театр ищет актрису. Актриса может быть первокурсницей, у нее может не быть опыта, главное, чтобы она была в контрасте к основной актрисе театра — миниатюрной, светловолосой Наталии Цымбал. Поэтому дылда, цитируя Веничку Ерофеева, «с косой от попы до затылка», вполне подходила.

Очень самоиронично.

Я думала, насколько это будет наглостью с моей стороны предложить себя и потом решила — надо! Это был спектакль «Критичні дні» по рассказу Д. Сэлинджера «Лапа-растяпа». Все это было интерпретировано относительно современной ситуации, отчасти с феминистической линией. Сценарий к спектаклю написала режиссерка театра Светлана Олешко. Было прекрасное музыкальное сопровождение, его делал польский саксофонист Миколай Тшаска, и собой в этом спектакле я довольна. Поскольку в театре был запрос на актеров и первый опыт получился хороший, я была интегрирована в следующий спектакль «Веселого Різдва, Ісусе» по произведению Сергея Жадана. Это был невероятно важный момент для меня. Мне кажется, что это лучшее, гениальное произведение Жадана. По структуре, это стандартный вертеп, который выходит на какой-то экзистенциальный уровень. Конструкции вертепных персонажей, сюжета в тексте абсолютно органично интегрированы в современный политический контекст, в контекст телевидения, масс-медиа. Над постановкой работала Света Олешко. Саундтрек сделала группа «Lюk». В этом спектакле мы все время меняли роли, постоянно менялись ипостаси персонажей. Мы были и волхвы, и приспешники Ирода, и летчики-истребители над Палестиной — отсылка к «Избиению младенцев». Но не могу сказать, что с задачами этого спектакля я справилась.

А что входило в твои обязанности? Что ты должна была исполнять: это был танец, драматическое исполнение?

Театр «Арабески» использует такой бродвейский принцип требований к актерам: нужно двигаться, петь, драматическое исполнение, но все же он ближе к линии драматического театра. Чтобы актер был убедителен и синтетичен, это огромная работа. А мне тогда не хватало ни опыта, ни ресурсов. Не знаю, что бы в итоге могло получиться, я понимаю, что какие-то задатки у меня есть, но не знаю, насколько я талантливая актриса.

Ты говорила, что ты постоянно занимаешься поиском собственной идентичности. Актер, по сути, часто воплощает идентичности других. Тебе в этом смысле был интересен театральный опыт?

Не совсем. В театре «Арабески» мне, скорее всего, близка синтетичность. Может, это нескромно, но объективно у меня есть определенные таланты: музыкальные, я плюс-минус пластичная, я хорошо запоминаю текст, в принципе не боюсь публики, и все это сращение требует постоянной реализации. Тогда это было попыткой найти какую-то прикладную сферу своему потенциалу. Сейчас я как раз смиряюсь с терминологией «художник-художница». Это американское, или английское, artist допускает перформативность, саунд и другие формы — позволяет всему этому сращению качеств и навыков реализовываться. Artist включает различные медиа и ипостаси. И сейчас мне максимально комфортна среда художников. Например, среда музыкантов достаточно специфическая, потому что заточена все-таки приоритетно под музыку.

То есть тебя привлекает вот эта интермедиальность современного искусства и размывание границ?

С одной стороны, да. С другой стороны — это специфика мышления художников. Все такие инфантильные в своей амбициозности и жажде реализации. Есть интеллектуальная среда и запрос, но при этом синтез амбиций и инфантильности. Я понимаю, что, скажем, нет прямой корреляции между психическими заболеваниями и художественными талантами, но в художественной среде достаточно много людей, проблематичных с точки зрения социальной нормы. Это происходит не потому, что изначально были проблемы психологического характера. Это связано также с тем, что находишься в абсолютно бесперспективной ситуации — из огромного количества художников в мире только единицы смогут этим зарабатывать. Некоторые живут в постоянной нищете, другие, чуть получше, — в бедности. Это стресс, который не может не сказываться на психическом здоровье. Когда я говорю про заработок, то не говорю, что все стремятся к деньгам, я говорю о стабильности. Есть потребность работать на своей работе, развиваться в ней и не отвлекаться на другое. А так художники тянут очень серьезный груз.

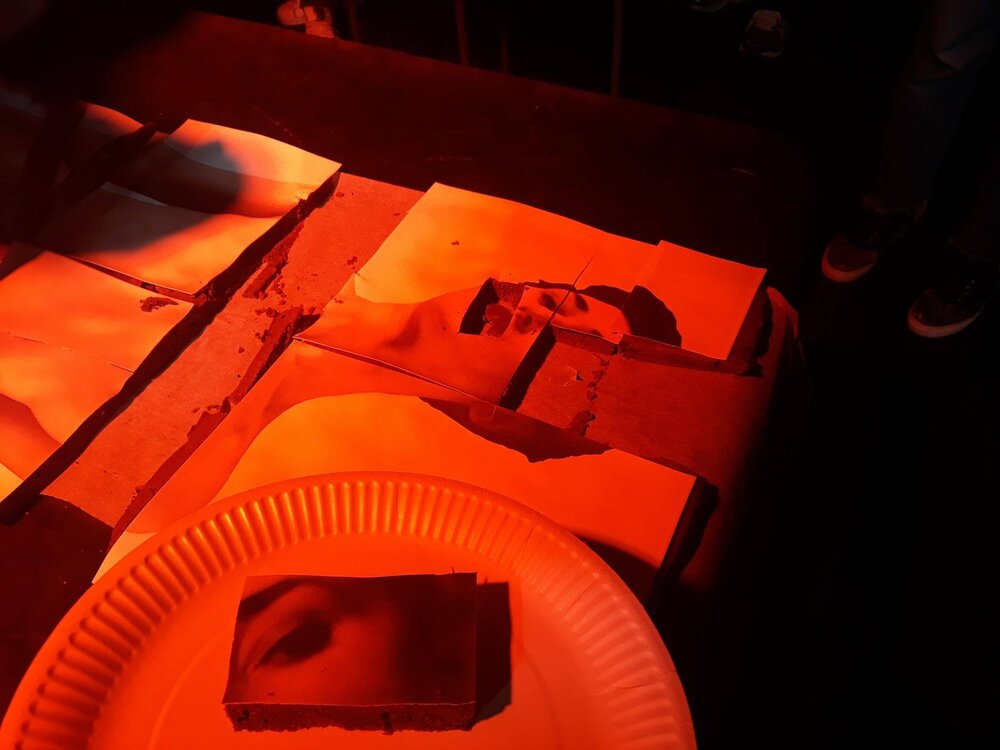

Одна из немногих твоих сугубо индивидуальных работ — «На языке», показанная в культурном центре Point Éphémère в Париже. Это был и перформанс, и видео, и безусловно именно в этой работе был важен зритель. Насколько я понимаю, на основании твоей обнаженной фотографии был создан торт в полный рост, а зрителя приглашали его «съесть». Эту работу можно рассматривать в русле феминистской истории и бодиарта. И, скажем, она не нова в плане художественного языка, но что для тебя значила эта работа и почему «На языке» (Sur la langue)?

Это была выставка в рамках проекта «Сессии нежности» кураторской группы Q rators, которую я очень люблю. Да, эта работа состояла из перформанса, который ты описала. Но было еще видео. Там я сидела в стандартной обстановке, и мелькали фразы провокативного характера, относящиеся и к сексу, и к еде. Да, это моя индивидуальная работа, но все равно под грифом SVITER. Тут, скорее, надо обозначить специфику моего мышления. Работы появляются не в связи с каким-то потоком размышлений, скорее, все приходит какими-то образами. Ко мне поступает информация, затем перерабатывается в какое-то чувствование, потом чувствование проявляется в образе, и в результате мне нужно расшифровать для себя, какая информация повлияла. В этой работе мне было интересно взаимодействие художника и зрителя. Художники всегда в сложной ситуации. С одной стороны, это амбиции и жажда реализации, с другой стороны, художник максимально душевно оголяется в искусстве. Мне кажется, что одна из задач художника — быть проводником, транслятором. То, что ты раньше в разговоре говорила о боли в искусстве, для меня это как душевная и эмоциональная сублимация, дающая какую-то особую глубину.

Если в практике Светличного и отчасти SVITER’а все идет от ума (хоть и связано с переживаниями, но все равно это очень концептуальные и интеллектуальные конструкции), то у меня все выражается интуитивно, приходит через эмоции. Мне важно эту свою линию рано или поздно реализовать. В этой работе также отразилось важное для меня наблюдение последних лет — мы очень переоцениваем свою индивидуальность, уникальность, оригинальность. Базовые настройки у всех очень типичные. Если ты взаимодействуешь со своими базовыми искренними настройками, то очень большой шанс, что они прорезонируют во многих людях. С другой стороны, меня волнует сейчас и вопрос тотальной невозможности коммуникации. Я пытаюсь об этом сказать в своем видео, над которым сейчас работаю. Я его начала еще во время программы Gaude Polonia в 2018 году и никак не закончу. Думаю о том, что вообще возможности договориться о чем-то, полностью понять другого — у нас нет. Это очень ярко проявляется в лингвистике, в слове. Видео в проекте «На языке» сексуализированного характера. Оно призывает, чтобы люди ели мое тело. С одной стороны, это торт, но с другой стороны, — это я. Скорее всего, мне было бы некомфортно, если бы я была в ситуации зрителя. Я бы воспринимала, что я ем человека или его сущность. Призыв к действию, который мне кажется не очень этичным. Но это подано в таком контексте, что это становится нормой — «это надо делать». Слово выступает носителем призыва, такого даже тоталитарно доминирующего. Известна специфика, что если нет названия для цвета, то этот цвет не видят; если нет названия для явления, то это явление не осознают. Язык — здесь форма выражения очень разных человеческих сущностей. Это эмоции и базовые потребности, как еда, например, отчасти доминирует среди других чувствований хотя бы потому, что это нужно делать регулярно. И язык как алчущий объект. Но одновременно язык — и интеллектуальный, и пропагандистский инструмент. Эта двойственность языка мне очень интересна. В этом контексте есть еще интересная отсылка к тому, что в человеческом мозге есть свой портрет телесности. Но он совсем не соответствует нашей физиологии, потому что в нем, например, большой палец правой руки у правшей гиперболизирован, потому что за него, вследствие повышенной функциональности, отвечает большее количество нейронов. И вот в этом нейронном портрете, думаю, язык — это что-то очень большое.

Расскажи о вашей совместной с Максом работе «Разговор» (2019), созданной в рамках резиденции «Великий Перевіз». Насколько я понимаю, эта работа также посвящена сложностям взаимодействия и коммуникации, и вы здесь говорите об этом посредством звука, трансформируя звуки природы в нечто космическое…

Здесь много важных для меня вещей. В первую очередь, мое взаимодействие с историей музыки. С одной стороны, это отсылка к конкретной музыке, работающей с естественными, непосредственными звуками, из которых после записи и создают композиции. С другой стороны, меня очень давно и постоянно беспокоит вопрос не-восприятия каких-то вещей, что создает определенные политические и социальные сложности. Например, восприятие абстрактного искусства в нашем пространстве, которое на общесоциальном уровне — это еще достаточно закрытая сфера, и его не могут принять. При этом абстрактное искусство мы встречаем каждый день в разных формах — в урбанистической, в природе; все наши гаджеты, весь современный визуальный мир — фильмы, приложения в телефонах и компьютерах — они абсолютно построены на этих принципах. Люди этого не осознают, они не проводят одну естественную линию, они это разделяют. Это обманка и когнитивное искажение, которое также проявляется и в других сферах, только по-другому. В плане музыки (я говорю об экспериментальной музыке или электронной) есть негласное разделение: люди говорят, что это непонятно, это неестественные звуки, но на самом деле это все звуки окружающего мира. Все эти звуки есть в природе изначально. Я люблю историю про Иму Сумак (Yma Sumac), которая училась вокалу, выходя в перуанские леса и подражая пению птиц. К сожалению, не знаю, насколько эта история правдива, но вроде бы, когда разрабатывались одни из первых синтезаторов, то использовались ее вокальные партии, ее пение, чтобы появлялись эти синтетические, необычные звуки, по сути являющиеся подражанием природе. И вот это невосприятие электронной музыки, как абсолютно естественного, на самом деле нас окружающего процесса, мне кажется коллективным когнитивным искажением.

В этом видео используется два временных наложения, и мне нравится эта возможность диалога через пространство и время. А в плане саунда, я брала естественные звуки внегородской культуры, но я их использовала как минимальный модуль, или сводила их к минимальному модулю, и уже из них «собирала» композицию.

Но мне кажется, что человеку очень сложно осознать себя частью Вселенной, настолько весомой и неотъемлемой частью нас стала социальная жизнь…

При этом очень многие любят астрологию. Это тоже такая бытовая погрешность. Люди могут читать, и я из этих людей (смеётся), и следовать этому, но при этом не осознавать себя как часть Космоса, часть нашей планеты и, следовательно, не учитывать свое влияние на глобальные процессы.

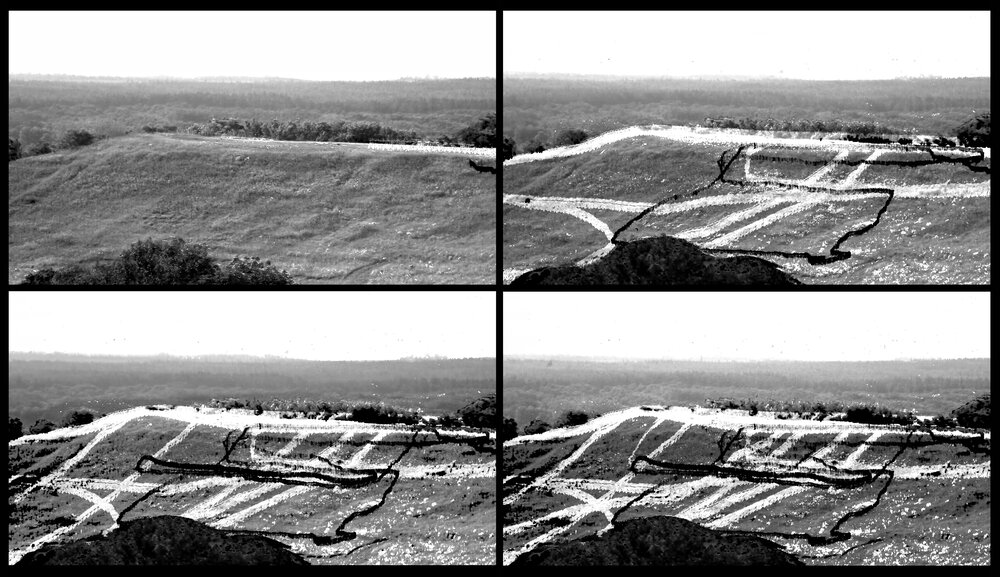

У меня есть еще вопрос касательно со-курирования вместе с Оксаной Баршиновой выставки «Це коло ти залишиш» (Евгений Светличный и Владимир Шапошников), которая относительно недавно проходила в Национальном художественном музее. В чем заключалось твое кураторство? В принципе работа с родственниками часто очень двойственна. Иногда знание «внутренней кухни» позволяет сделать глубокую работу, а иногда — совершенно противоположно. Если посмотреть на ситуацию извне, то возникает ощущение такого «семейного подряда». Как ты для себя выстраивала дистанцию и что для тебя было курированием в этом проекте?

Я еще этот опыт не осознала. С одной стороны, это можно воспринять как кумовство. С другой стороны, мы работали вместе с Оксаной Баршиновой, и думаю, что мы с ней схожи в плане понятийного понимания, что такое искусство. Соответственно, сложностей и конфликтов не было. В ситуации этой выставки очень важная задача — экспозиция, это был важный концептуальный и кураторский элемент. Мы разрабатывали экспозицию вместе с Ваней. Также был важен отбор работ, поскольку в серии их больше двухсот. Что касается самой выставки, то я давно фанат этой серии Светличного-Шапошникова. В этой выставке заложены мои личные переживания взаимодействия с Киевом и взаимодействия с Харьковым, а также того, как Харьков репрезентируется в Киеве. Возможно, это моя искаженная оптика, но я достаточно ярко вижу презентацию киевских художников 1990-х, той же «Паркоммуны», и был период перенасыщения именно этой информацией. Также есть Харьковская школа фотографии, есть интерес к ее феномену, и через ее призму воспринимается все, что происходило в Харькове. Но мне хотелось показать и другие практики харьковских художников. Я часто замечаю харьковские «следы», например, спецэффекты в фильмах «Матрица» и «Хищник» придумал харьковчанин (речь идет о Евгении Мамуте, или Eugene Mamut, — инженере-электрике Харьковского политехнического института — прим. авт.). За такие моменты я цепляюсь. Также есть «Розстріляне Відродження», Лесь Курбас, линия Хлебникова, или история Есенина, который потерял здесь золотые часы. Я давно люблю Владимира Бурича. Это интересная личность в контексте поэтической советской традиции, — теоретик верлибра. Совсем недавно начала читать его биографию, натолкнувшись на стихотворение «Харьков. Весна 1941-го». Оказалось, что Бурич вырос в Харькове.

Я не люблю этот город: он очень жесткий. Но при этом сложный, многоуровневый, а в работах Шапошникова и Светличного передается эта многоуровневость и противоречивость. Мне хотелось, чтобы это было передано в выставке. Это была моя кураторская интенция.

Интересен твой комментарий через город. А есть ли у тебя желание сделать еще кураторские высказывания, также посвященные Харькову?

Я думаю о проекте в «Шухляде». Мне очень интересна практика Вагрича Бахчаняна в концептуальном плане. С одной стороны, она эмоциональна, мы же привыкли ожидать от концептуального искусства сухости и минимализма. И в Харькове есть такой бэкграунд. Это город ученых, научных институтов, студентов, но и заводов, на которые в 7 утра идут рабочие. Есть Барабашово (большой вещевой рынок в Харькове — прим. авт.), а есть и интеллектуальная, интеллигентская прослойка, и она не может не оказывать влияние. Харьковская концептуальность выплывает из этой смешанной среды. Здесь есть и свои сырые, корявые визуально вещи. Вся эта прекрасная дичь — братковская, михайловская, павловская, вся эта «парнография», — в Харькове существует на уровне архаики. И вот в этом контексте, где есть интеллектуальность и вульгарность, мне интересна практика Бахчаняна.

Другой пример — Людмила Гурченко, которую я очень люблю. Для меня это потрясающий симбиоз тонкости и изломанности, бесшабашности и китча. У нее есть «Карнавальная ночь» с абсолютно волшебным чистым пластичным образом, — такая серовская графика, и есть «Вокзал для двоих», где в образе официантки она соединяет вульгарность и деликатность, но при этом тонкость и трагизм. Это есть в самой актрисе, и во многом обусловлено Харьковом. Так, и у Бахчаняна есть острота, интеллектуальность, но и определенная частушечность, афористичность. Часто его высказывания воспринимаются как народное творчество. И этот зазор между двумя культурами, максимальная, плотная концентрация всего противоположного меня и привлекает. Было бы интересно проанализировать Харьков в таком контексте.