Чи може дитяче мистецтво змінити місто і мистецтво «дорослих»? Чому діти «грають в дітей» та що робити з підлітками, які мімікрують під середовище? Як діти сприймають сучасне мистецтво, до якого й дорослі не завжди готові? Про все це ми поговорили з куратором Дитячої програми Другої Бієнале молодого мистецтва, художником і засновником студії Aza Nizi Maza Миколою Коломійцем.

Дитяча програма — одна з найважливіших подій, що відбулася в межах Другої Бієнале в Харкові. Організатори та куратори наполягали: вікові межі в мистецтві є штучними, дитяче художнє висловлювання може бути не менш потужним, аніж «доросле», а художники, що працюють з дітьми, мають перестати відчувати себе в «мистецькому ґетто».

Студія Aza Nizi Maza, яка виступила «колективним куратором» програми, одна з засновниць нової парадигми роботи з дітьми в мистецтві: на принципах рівності, у форматі, коли задача викладача — запропонувати найбільшу кількість варіантів, познайомити з різноманітними методами, інструментами й темами, навчити сумніватися та розмірковувати, а не робити «як треба».

Дитяча програма була найбільш розгалуженою з усіх. Кілька виставок, чиїми авторами й авторками були діти («Уяви плоди уяви» — проєкти кількох студій із різних міст України, «Привид опери та балету» — тотальна інсталяція студії Aza Nizi Maza, «Насіння» — проєкт студії D16 Art Lab, «Дитинство художників» — проєкт Катерини Носко та Олени Науменко, де представлені дитячі роботи нині відомих українських митців та «Дитячий малюнок. Архівна виставка» — дитячі малюнки 30-80-х років минулого століття). Низка майстер-класів для дітей — «Творення світу», «Хтось і десь», «Новий прапор для України» та інші. Екскурсії для дітей: дорослою програмою і для дорослих — дитячою. Нарешті, серія лекцій для дорослих про те, як навчитися говорити з дітьми про мистецтво та ходити в музеї.

Микола Коломієць і проєкт «Шкільна дошка». Світлина: Андрій Яригін

Хочешь, чтобы тебя видели, – нужно выходить к людям

Дай я начну с вопроса примитивного: Детская программа на Биеннале — она вообще зачем и кому была нужна?

У меня будут три части ответа: зачем она нам — студии Aza Nizi Maza, зачем другим студиям-участницам и зачем Биеннале как проекту, зрителям, а еще Харькову в целом и другим городам, которые смотрят на наш опыт. Миссия нашей студии — пробить лёд. В Украине художник, окончив ВУЗ, не понимает, что ему дальше делать. И нам очень важно высмотреть тех детей, по которым видно, что становиться художниками — это действительно их путь. И начать продвигать их вместе с уже реализовавшимися художниками, чтобы эта вымышленная граница — между «взрослым» и «детским» искусством — стерлась. Чтобы не «отучиться, а потом выставляться», а реализовать свой творческий, эстетический, интеллектуальный потенциал с очень раннего времени.

Думаю, в этом году мы сделаем совместную выставку — «взрослых», состоявшихся художников, и художников юных. Не студийный большой анонимный проект (одним из проектов Детской программы второй Биеннале молодого искусства была тотальная гиперинсталляция «Привид опери та балету», которая вобрала в себя работы участников и участниц студии Aza Nizi Maza, реализованные за последние несколько лет. Инсталляция была собрана как единый большой разросшийся организм, а работы были представлены без указания авторства — прим. авт.), а авторские проекты, выставку с отсутствием возрастного разделения. Если проект самодостаточный и важный, совершенно не важно, сколько лет его автору.

Вот, кстати, меня давно беспокоит вопрос анонимности. Я помню выставки студии, в которых этого не было, а были и имена, и возраст авторов. Почему из экспликаций исчез возраст — мне понятно, но что с именами? Тебе не видится в этом нечестность по отношению к молодым авторам?

Нет, не видится. В так называемых «отчетных» выставках студии мы работы, конечно, подписываем. А «Привид опери та балету» — это была атмосферная такая штука, в которой перечисление ста пятидесяти имен не очень важно. Это демонстрация мощи, того, на что способно коллективное творчество. Там важнее было ощущение от некоего большого коллективного художника, который как вулкан извергает и извергает из себя огромное количество интересных идей, пластики, смыслов. По моему замыслу, это должно было быть настолько избыточно, что в принципе невозможно всё рассмотреть. Избыточность как главная эстетическая суть — есть некий организм, в котором безудержная сила. Это очень оптимистическое высказывание.

Искусство в Украине стало очень рафинированно, оно выдает зрителю какими-то гомеопатическими дозами и эстетическую свою суть, и интеллектуальную, этот источник немножечко хиреет. Художники, которые только закончили институты, говорят: «Ну для кого я буду делать, меня смотрят три человека, и те мои друзья, которым неудобно мне отказать, это все не придает мне силы».

Чтобы это преодолеть, нужно самим выходить к людям. Не «сделать маленькую штучечку», на которую надо зрителю прийти, а поставить избыточность как подход, когда ты можешь контент буквально выставлять на пути людей. Хочешь чтобы тебя видели — нужно стать видимым. Видимость происходит тогда, когда это не маргинальные территории галерей, а когда ты выходишь на улицу. А улица требует размаха и масштаба.

Выход в город нам нужен еще и для того, чтобы сама атмосфера в городе менялась. Нужно в какой-то мере даже насильно показывать себя зрителю. Художник и зритель должны ощутить радость диалога. Художник будет становиться умнее, тоньше, только почувствовав общественную реакцию.

Но возможна ли такая анонимность со «взрослыми» художниками?

Нет, конечно, потому что они представляют себя и свою жизнь как некий главный художественный проект. Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и прочие изменили искусство в сторону того, что оно стало неким жизнетворчеством, и если произведение искусства анонимно — отсутствует эта связь с художником, а она для зрителя очень важна. Но мне кажется, что это ошибочный путь. В искусстве меня интересует продукт. Личность — тогда, когда это история как с Павленским, который прибивает себя к брусчатке — он же не кого-то другого прибивает. Он прибивает себя как произведение искусства.

Визуальный контент должен быть самодостаточен вне художника. Тем более, что если он будет действительно работающим, пуля виноватого найдет, анонимных художников нет, всем воздастся по заслугам. И тут интересно, насколько сотрется грань. Насколько юные художники будут восприниматься так же сильно зрителями, как взрослые. Не будет ли переломлена ситуация, когда прежде ты читаешь этикетку, а потом смотришь на картину.

Есть огромное количество художников типа Герхарда Рихтера, «главного живописца современности» — в денежном эквиваленте главного. Как по мне, это дико неинтересно. Люди не понимают, что это капиталовложение неких банков, которые за него поручились. А дальше идет зрительское придыхание: «Может я его-то не понимаю, но если картина стоит сто миллионов!», — ореол славы влияет на произведение.

Я — за анонимное искусство. Демотиваторы, мемасики, которые изменили искусство, народное творчество — когда есть очень крутые высказывания, у которых нет автора или он неизвестен, — это гораздо интереснее чем многие заслуженные-перезаслуженные.

Любопытно, как это соотносится с вашим сверхтщательным вниманием к индивидуальности каждого ребенка, который у вас учится.

Любая замкнутая система, если эффективна, становится цельной. Внутри, как в человеческом организме, есть органы, которые несут определенную функцию: печень чистит кровь, мозг регулирует все основные процессы… Студия — организм. Органы — это преподавательские классы; клетки — это дети. Так вот к каждой клетке — отдельный подход, есть кровеносная система, которая ее питает, обслуживает, держит в состоянии тонуса и эффективности. Чем глубже смотришь на систему под микроскопом, тем виднее, что в ней всем уютно. Но если микро превращать в макро — ты видишь индивидуальность ребенка, индивидуальность класса и цельный образ всей студии. В случае художественной студии это и есть свидетельство эффективности работы и на макро, и на микроуровне.

Детские студии сегодня — это гетто предубеждений, что детское творчество якобы не интересно

Давай тогда вернемся к вопросу о том, зачем была нужна Детская программа на Биеннале молодого искусства.

Очень важно показать некую цельность происходящего. Вот есть искусство как таковое. Есть молодые художники, которые завтра создадут атмосферу, и их сегодня очень важно поддержать. Основная программа (по Положению Министерства культуры в основной программе могут принимать участие художники и художницы в возрасте 18-35 лет, — прим. авт.) здесь очень важна, в этом молодом возрасте художники чаще всего и ломаются.

Есть мэтры — это доказательство того, что в Украине все с искусством хорошо. Но не хватает чего-то: надежды, что все будет хорошо. Что есть развитие, что мы вкладываемся в некую основу, что все строится не на песке, а обретает твердую почву.

Человек, пришедший на биеннале и посмотревший все проекты, понимает, что есть некая нить, и завтра будет тоже что-то, что даст ему источник для размышления и надежды, что все не упрется в тупое принятие и потребление.

Жизненно важно сейчас обратить внимание на истоки художественные: на детские студии, учителей, которые борются, дать им надежду. Вот насколько важно это (участие в основной выставке Детской программы Биеннале «Уяви плоди уяви» — прим. авт.) было, например, для детей Коротичанского лицея, они же теперь себя чувствуют себя людьми! Катя Зуб (учительница рисования лицея в Коротиче — небольшом харьковском пригороде. Ее ученики представляли проект «Шкільна дошка», в котором как бы «десакарализовывали школьную парту» — прим. авт.) поняла, что, даже сидя в глухомани, она располагает инструментами, которые способны вызвать реакцию! Голос ее дела услышат, это дикий оптимизм, для этого все и нужно.

А если б подготовка началась раньше, и была планомерной — рассыпалось бы убеждение, что это (преподавание в художественных студиях — прим. авт.) непрестижная работа, больше крутых художников начало бы этим заниматься. Повысился бы престиж художников, которые работают с детьми. Но обычно их не пускают в эту машину (проекты, подобные биеннале — прим. авт.), которая перед ними едет.

Поощрение — а попадание на биеннале это поощрение — это самое важное для таких студий. Они уязвимы, они в гетто предубеждения, что якобы детское творчество — это неинтересно. Я же сам такой был. Нужно хоть какое-то поощрение для людей, которые ввязываются в эту работу.

Иными словами, в следующих Биеннале молодого искусства нужно детскую программу сохранить?

Ее нужно не то что сохранить, ее нужно акцентировать, расширить, серьезно с этим поработать заранее! Важно — заранее. У детских студий долгий процесс раскачивания и вхождения в большой процесс.

Я как-то был на детском джаз-фестивале — со мной было что-то невероятное. Но я бы никогда в жизни не пошел, если б он не проходил в рамках какого-то арсенального фестиваля. Я занимаюсь детьми, но у меня тоже есть эта граница: «Ой, да что там интересного может быть!». Я-то знаю, что там будет очень хорошо — но даже у меня нет потребности туда идти, и это ужас.

Детскую программу нужно сохранить, чтобы зритель, который попадает на биеннале, увидел, какой это удивительный мир, как это само по себе круто, инаково, как интересно, когда искусство делается другим инструментом, другим взглядом. Это обновляет человека.

Я бы хотел, чтобы возрастной порог основной программы понизили, чтобы не с 18 лет принимали. Есть множество детей, которые лет с 16 начинают серьезную концептуальную продуманную работу. А вот верхний порог, 35, я бы понизил. До 25-ти, может быть.

А что делать с теми художниками и художницами, которые начал реализовываться в 33-34?

Зияющая пропасть между 16-ти, 25-ти и 35-летними художниками. Сводить их в одной биеннале не очень корректно. 35 – это очень немолодой художник.

У меня есть теория о том, что одной из основ нового харьковского бренда может и должна стать история формирования целой плеяды проектов, которые работают с детьми и для детей. Начиная от «Очага» (первая частная школа Харькова, в которой развивали основы педагогики культуры, и из которой вышли многие сегодняшние участники харьковских социокультурных процессов или же их дети — прим. авт.) — до того, что делают ваша студия, d16 art lab, «Цветная капуста», «Маленький гараж», «Шоу сумасшедших ученых»…. Или группы, которые работают над трансформацией интернатной системы, детской паллиативной помощью, инклюзивными проектами — от изменений законодательства до театральных практик. EdCamp, — окей, они работают с учителями, но — для детей. Театральные диалогичные проекты с подростками Юлиты Ран. Во многих городах этого нет. Все эти проекты — «ребёнкоцентричны». И вот эту особенность города — её нужно осознать, развить и показать миру…

На все 100% согласен. Уникальный какой-то создался микроклимат. Мы же видим реакцию людей из других городов: им Харьков представляется раем для детей. Все ноют, мол, почему в других местах такого нет. У нас уже даже серьезная конкуренция идет, на маргинальном поле. Какое-то огромное количество людей этим занимается, и занимается «на разрыв аорты», это очень круто.

Это может стать крутым харьковским брендом, но для этого нужно немножечко выходить на улицы. Нужно больше уличных выставок, каких-то шествий. Какой может быть эффект крутой, когда ты идешь по Харькову — и на каждом углу какой-то детский продукт, проект может возникнуть. Ты идешь – и тебя окружает будущее, потенциально прекрасное. Насколько это может круче сделать атмосферу. Мы весь следующий год будем заниматься этим — уличными выставками. Эпоха галерей кончилась, особенно для детей.

Вот представь себе какой-то пустырь и там Гараж Хаб (социальная платформа с мастерскими, в ней, в частности, работает проект «Маленький гараж», где дети с родителями учатся создавать деревянные механические игрушки — прим. авт.) поставит огромное произведение, где что-то можно крутануть, запустить, может ветряк. Мы обклеим стены картинами. Маша (Мария Коломиец — соосновательница Aza Nizi Maza, а сегодня — основательница детской мультидисциплинарной студии «Цветная капуста» — прим. авт.) проведет с детьми концерты. Детская архитектурная школа (проект архитектора Богдана Волынского — прим. авт.) придумает проект детского городка, который сочинит ребенок, и он построит для себя идеальную площадку.

Есть места, которые просто требуют нашего вторжения. Нужно занимать унылые депрессивные территории, и все бы расцвело. Для этого так мало нужно. Галереи и галереи — это все для своих. Для того, чтобы менять атмосферу — нужно в жизнь города впускать свои частицы.

Важно нарушать уверенность в истинах

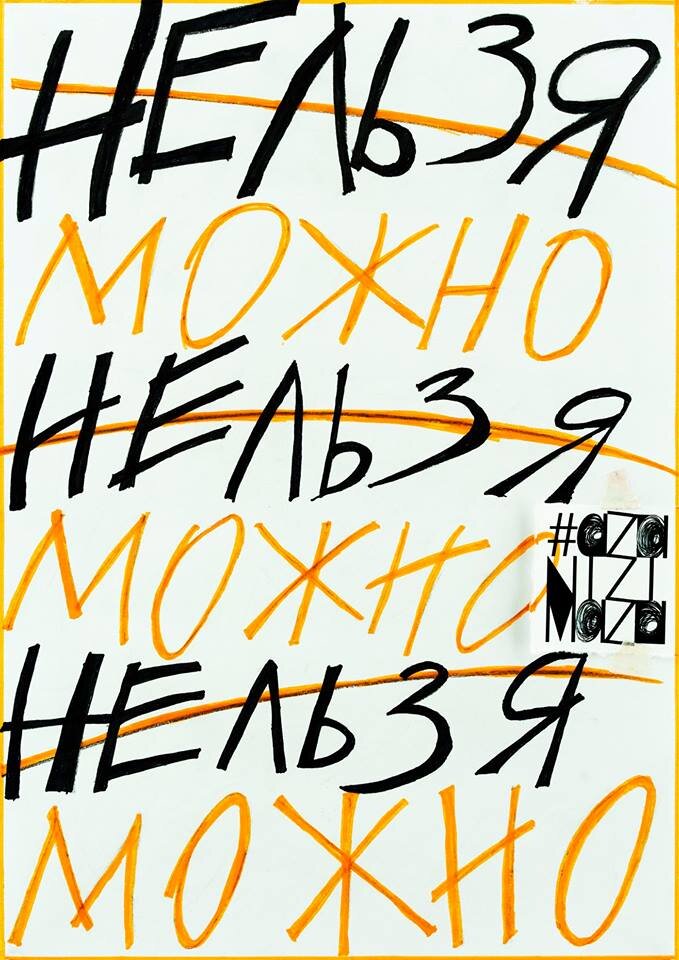

Биеннале начиналась, по сути, с апрельской истории, когда коммунальные службы города «случайно» уничтожили вашу выставку «Плакат на коленке». В горсовете обижаются, что мы «никак о том не забудем», а, например, наши юридические партнеры, ILF, говорят, что для них эта история стала водоразделом, после которого поддержать или нет Биеннале было уже выбором цивилизационным. Эта история что-то для вас изменила? Дети ее вспоминают?

Вспоминают, конечно. Хотя уже реже — много других важных вещей происходит. Но главное — они до сих пор делают плакаты, плакаты стали одной из важнейших вещей нашей студии. Причем они пошли по какому-то пути метафизического плаката, иногда я уже не совсем понимаю, о чем речь, но это кажется дико содержательным. Они стали похожи на демотиваторы: не понятно, как написанное и изображенное сочетаются, но дают ощущение умножения смыслов, когда ты начинаешь судорожно думать, что происходит.

В этом и кайф, что мы отходим от дидактики в сторону более открытого творческого процесса. Мне дидактика очень не не нравится. Моя главная претензия к художнику Гамлету — в том, что это уж сильно лобовое высказывание, в духе «Хочу, чтобы вы все друг друга любили». Благостное сочетание картинки и старчески нежного текста. Это ужасно. Хочется детей к этому не подталкивать. Многие дети смотрят на это и говорят: вот, я хочу так же. К счастью у них не получается в таком духе.

Гамлет, кстати, в одном из своих интервью сказал что-то в духе: «Я свои картинки зачем подписываю? Чтобы трактовок не было!». Обсуждаете ли вы с детьми вопрос зрительского прочтения работ, того, должен ли художник подталкивать к неким выводам или оставлять прочтение открытым?

Слава богу, что у детей несколько другое сознание, даже те надписи, которые они предлагают, — они все равно открыты для зрительских взаимодействий и интерпретации.

Я пытаюсь донести до ребенка важность сложности прочтения, когда одна фраза может быть закручена, как лента, у которой одна сторона белая, а вторая черная, и по ней можно совершить тональное путешествие. Важны высказывания, которые нарушают уверенность человека в истинах, важно быть в подвешенном состоянии, так как оно дает воздух для размышления. А когда тебе говорят: «Хорошо быть хорошим…».

Ну — хорошо!

Ну и всё.

С детьми не должны работать лузеры

То, что было аккумулировано Детской программой, — и ваш предыдущий опыт, и других студий, — как это может быть полезно другим людям, зачем Детская программа национальному контексту?

Я надеюсь, что опыт биеннале вдохновит развитие студийного движения в Украине. Нам очень много людей посылают запрос: «Почему у нас такого нет?». Есть запрос — может развитие появится. Причем не только в Украине, к нам вот приезжала женщина из Кенигсберга — вдохновившись нашим примером, делает студию там.

Очень важно художественным детским студиям дать видение успеха. Важно показать, что для их детей может быть отдушина, радость. То, что биеннале произошла, — это мотивирующая история для всех. Для тех, кто занимается детьми с какими-то проблемами, для городов, где на этом месте пустота. Важно, что некая большая институция втянула в себя этот раздел искусства, сознания. Если б мы не принадлежали к биеннале — был бы другой эффект

Биеннале выступила некой крышей, нет, фонарем, который интересным образом эту проблему подсветил. Любую проблему нужно придвинуть в луч света, чтобы ее стало видно, и в этом луче уже никто не чувствует себя забытым, ненужным.

Плакат нашвидкуруч

Ты это, в принципе, и делал во время своей лекции «Дитяче мистецтво проти стереотипів», но если бы перед тобой сейчас сидели люди, которые занимаются с детьми различными творческим практиками — что бы ты им сказал?

Саморазивайтесь. С детьми не должны работать лузеры. Этот проект не должен восприниматься как зарабатывание денег, это должен быть проект художественный, который тебе очень важен.

Чаще всего в детские студии приходят люди, которые нигде не реализовались, и они идут изливать свой опыт неудачи на детей, усталые, злые. Художник, у которого амбиции не нашли выхода, начинает мучить детей, строить из себя маленького божка, который единственный знает, как нужно, и ребенок на это, понятно, ведётся, у него нет критериев определения успешности. Но если ты очень внимательно не относишься к ребенку, если ты его подавляешь, процесс обучения будет пустым, не наполненным, рассыплется.

Вкладывайте в это все свои жизненные ресурсы. Нужно выводить детское творчество в свет, делать выставки, подставлять произведения на суд зрителя. Не может быть «невыставочного» творчества, иначе оно будет хиреть. Творчество — это диалог со зрителем, и чем больше зрительский поток, тем ярче развивается любой художественный коллектив.

Для меня очень важны были приезды на биеннале детей из прифронтовых зон, которых привозил Благотворительный фонд Сергея Жадана, а ты им делал экскурсию по выставке основной, «взрослой», программы. Насколько важно вывозить детей из глухих углов в большой город? И как дети воспринимали основную программу, насколько она им легко зашла?

Это был суперопыт. Я прям в восторге! Дети, которые поменьше были (9-12 лет, ученики художественных студий из Золотого и Попасной — прим. авт.), — какие вещи они говорили! Я редко такое слышу от взрослых. Некоторые говорят, мол, чтобы воспринимать современное искусство, надо быть подготовленным, а я провел экскурсию, и вижу, что эти дети из маленьких городов, которые о современном искусстве, может, до биеннале и не слышали, — они такие классные находки сделали!

Например, с Полиной Карповой — фотопроект «Відсутні» — такие откровения и прозрения были! Как они интерпретировали ее фотографию, где человек рубит что-то топором, где такая многоплановость — от хижины, через заброшенный дом классический, через заброшенные научно-исследовательские институты, переоборудованные под офисы, к заднему плану новостроек «для новой жизни». Кто-то начал говорить о развитии от пещерного века — через классицизм — в современность. А кто-то — о том, война к чему приводит. Вот новостройка, а вот разруха, вот опустевший дом и трущобы.

Робота Люсі Іванової. Світлина: Ігор Загородний

А с Люсей Ивановой (живописное полотно «Подарунок місту» с изображением гигантского слона с размытыми фигурами людей на переднем плане — прим. авт.) что было: они придумали, что это не слон, а раздутая фигура некой новой медийной звезды; люди сделали из мухи огромную раздутую слоноподобную массу, которая идет по красной ковровой дорожке, а у нее перебитые ноги, и это некая дутая фигура серости, которая в массовом сознании рукоплещущих ей людей превращается в что-то огромное. В то же время кто-то высказал мнение, что это символ некой угрозы, которая движется в виде трубящей слонихи.

У Самборского (Евгений Самборский, работа «Подарунок для міністерства» — художественная карта Харькова, нарисованная вместе с сотрудниками Зеленбуда — прим. авт.) как они круто подсмотрели, что во всем Харькове нету людей, нет прохожих, появляется один раз человек, который плывет на лодке к развилке рек, уплывающий из этого города — тесного, аляповатого, — и то не может уплыть, находится на перепутье.

А дети из Максимиллиановки постарше были, они очень зажаты, хотя и классно думали. Если те, что поменьше, оккупировали выставочное пространство, разбежались, бегали, то эти ходили маленькой стайкой: туда перешли все вместе, посмотрели, сюда перешли.

Может, это возрастное?

Думаю, да. И важнее всего — особенно в периферийных территориях — уделить им внимание в этот период, когда заканчивается та детская борзость, которая рвет шаблоны, а начинается подростковый период, когда человек начинает зажиматься и чувствовать себя некомфортно в этом мире и пытается быть комфортным миру.

Подростки старались отвечать «правильно». И это самая опасная точка. Почему в 16 лет и надо «открыть дверь» биеннале. Если в этой точке не дать им ощущение свободы, то, к сожалению, вырастут лояльные к происходящему люди, которым скажут: «В эту сторону не смотри, а в эту радуйся», и все будут в эту сторону не смотреть, а тут говорить — «хорошо, красиво».

К вам в студию не все дети попадают малышами — приходят и подростки, у которых за плечами если не «репинка» (классическая «художка» в Харькове — прим. авт.), то просто обычная украинская школа. Что тут? Уже есть некий шаблон поведения, конформность, страх высказаться? Что происходит с этими детьми уже в студии?

В подростковом возрасте прикольная история происходит: подросток хочет быть ярким — и при том спрятаться. Он красит волосы в красный, чтобы выделиться, и идет тусить только с красноволосыми.

В искусстве у подростков похоже: чтобы противостоять взрослому миру, они обычно седлают стилистику аниме, потому что она дерзкая, но при этом она их защищает своим большим пластом. Самая большая опасность — не в школе Репина, а в тех, кто более искусно завладевает мозгом, более обаятельно ведет себя с детьми. Тебе приходится доказывать, что ребенок теряется в этом, но тебе противостоит огромная культура. Но нужно не доказать, что он теряется, а показать, что там можно взять хорошего — какую лаконичность, какие правильные выводы, ведь всякая большая культура строится на правильных вещах.

Мне показалось, ты в экскурсиях делал больше акцент на живописи — это личная симпатия или ты боялся, что остальное они «не поймут»?

(Смеётся). Я не люблю ничего интерактивного. Но с детьми я понимал, что 15 минут видео — и я попаду в дурацкое положение, что я смотрю, а все уже ушли. Что касается интерактивных, архивных проектов — в них нужно разбираться. Была такая группировка, Art&Language — концептуалисты, в свое время одна из самых влиятельных в мире искусства. Они же на том и развалились, что делали настолько крутые и сложные проекты, что зритель просто не мог понять, о чем речь. Чтобы проект осмыслить, надо было запереться на неделю и читать все эти бумажки, которые они тоннами писали. Те, кто прочитал, говорили: «Как это круто!» — но вообще от зрителя нельзя требовать такой отдачи. Те проекты, которые мне показались чрезмерными для детей по требованию концентрации — мы их обходили.

Кстати. С одной стороны, нас очень радовало, что очень разные люди, которые приходили на биеннале, в том числе люди без подготовки, они совершенно очевидно понимали представленные проекты, не было реакции в духе «я тоже так могу нарисовать». С другой — о том же была и критика, что все проекты такие ровненькие, понятные, ни скандальчика, ни прорыва. Вот Микола Ридный на днях тоже что-то в этом духе написал. Хорошо ли это, когда «понятно» или это вообще не та категория?

В словах Ридного есть доля правды. Было некоторое количество декоративных проектов. Но был ли какой-то проект, который был ярким, и которому кураторы отказали? А если этого нет — значит, представленное отвечает срезу арт-сообщества. Значит, молодые художники так не хотят.

Но там были не только уж прям молодые, многие вполне «старички» — и ты, и Зоркин, и Кохан. И там всё тоже интересно, но «ровненько», не было ни одной работы, вызвавшей скандал, неприятие, отторжение. С чем ты это связываешь — с кураторским подходом или это вопрос к поколению? Чего кровь-то не стынет?

Ну вот, Ревковский и Рачинский что-то попытались сделать. Хороший проект, но нет — не страшно. Я думаю, это главный вопрос, оставшийся после Биеннале, — почему украинское искусство такое благостное? Почему все так метафорично, ажурно и витиевато? Мне не хватает появления какого-нибудь раннего Савадова, чтобы все в обмороке легли. Прошли времена девяностых, когда свиней в галереях резали.

Давай так, ты ведь тоже художник, и тоже представленный на Биеннале, и твоя работа, «Впіймати біса», — она хорошая, ироничная, но ведь тоже — не «на разрыв». А ведь мы помним за тобой и другое: и «иллюшину гиперболу» — полотно «Угроза», и другие вещи… Что с твоей провокативностью, жива еще?

Жива, более того, усугубляется, я готовлю сейчас новый проект, но он должен иметь эффект неожиданности, не буду о нем говорить. Та, которую кураторы отобрали, — я не очень ее там видел. С другой стороны, если бы отобрали что-то в духе «иллюшиной гиперболы», сбалансированность цельности высказывания могла быть нарушена. Да и проект-то — про созидание. Про обретение, а не про разрушение. Может, с этой деконструкцией тоже пора что-то решать. Я человек, который требует от искусства больших амплитуд эмоциональных переживаний, потрясений и смелости художника.

А тебе не кажется, что мы в последние годы пережили так много потрясений, — революции, войны, политических экзерсисов, — что в искусстве мы как будто ищем убежище? Может, нам не надо резать свиней, потому что мы видели слишком много крови в реальности? Хотя, дело же не в крови.

Да, наверное, надрыв даже радостный, мы все время в крайних точках амплитуды. А тут (на биеннале) все было очень красиво, интеллигентно, я восхищался внутренними связями, отдельные проекты может меньше значат, чем во взаимодействии с соседними работами, крутая кураторская работа, все эти зоны, пустоты… Но если я восемь лет назад прибегал в студию и кричал «этот сделал такое вообще! очень-очень красиво!», то последнее, что я видел потрясающего, это «Хуй в плену у ФСБ!» Павленских, и это не у нас. Нигде в мире ничего не происходит. В Венеции что победило? Пляж, на котором поют. Ну вот, все поют.

Давай под конец вернемся к началу. В подготовке Детской программы вы много взаимодействовали с другими студиями — львовские «Малювці», киевское «Ателье Нормально», харьковская d16 art lab… Что тут произошло? Какой-то обмен методиками, практиками…

Очень важна вся история с инклюзивным проектами, нужно, чтобы этого больше было. Мне как художнику освобожденное от рефлексий сознание кажется самым интересным.

Я работал с мальчиком с синдромом Дауна и двумя девочками с аутизмом, и понимаю, что очень трудно замешать так называемых «обычных» детей и детей «с особенностями». «Обычные» дети не готовы к принятию, это немножко разная природа. Я пока не знаю, как это объединить.

Я благодарен Стасу Турине: выйдя из самой успешной украинской художественной группы («Открытая группа» — прим. авт.) он занялся детьми и взрослыми с синдромом Дауна. Ничего не стоило бы другим художникам два дня своей практики уделить детям, а результаты были бы потрясающие.

Что касается профессиональных студий — мне бы хотелось больше «лица необщего выражения», больше борзости, больше дерзости. А то всё — профессиональная интерпретация детской идиллии.

Я слушал, о чем говорят ребята из прифронтовых городов. Какие острые темы, как они выворачивают мысль, как-то так остроумно троллят друг друга, приятно. Походит к ним журналистка с вопросами и тут сразу «экология… загрязняет окружающую среду…» — голоски тоненькие, мысль ровная пошла, — они начинают играть детей. Их так научили: «Ты ребенок — говори что-то детское». А как только они попадают в мир, где им не нужно играть детей, они становятся роскошными, расслабленными мыслителями.

Выуживать это нужно. Дать понять, что от них не хотят «детей», от них тоже хотят потрясения, и они важны тем, что у них совсем другая оптика на этот мир. А взрослые очень круто учатся соответствовать. И все работы биеннале — это такой тренд современного искусства, почти всем можно найти европейские аналоги. Этих художников научили соответствовать какой-то реальности.

Но, Слава богу, что они есть и действуют. Быть художником в это время — страшный подвиг. Уважение всем, кто что-то делает руками, обретает себя на нищенство и затворничество. Камня ни в кого тут не брошу, знаю, как трудно в этом инертном пространстве существовать.

В завершение: несколько лет назад сложно было представить себе, что на лекции об искусстве для детей или «от» детей собирался бы полный зал, что на детские выставки народ валил бы, как на «большие взрослые»… Что такое, мы начали переосмыслять вопрос детства?

Ага, Франсуазу Барб-Галль вон после лекции «Как говорить с детьми об искусстве» вообще не отпускали, завалили вопросами. В Харькове что-то очень хорошее происходит со смещением фокуса внимания к детям. Мне кажется, родители очень сильно озабочены своими детьми, создается прекрасная атмосфера. Идут, хотят узнавать, с детьми ходят по выставкам. И тут, кстати, неплохо, что биеннале была без эпатажа, и родителям было не страшно заходить с детьми на выставки.

Я правда очень оптимистично смотрю на будущее в этом городе, если все будет так развиваться. Еще лет пять — и все станет как-то очень хорошо. Я, по крайней мере, готов побороться. История успеха — она окрыляет других. Появляется потребность вкладываться и помогать. Мне кажется, мы почти уже дожали. Доверие появилось.