Надія Каабі-Линке — художниця, народилася в Тунісі. Її матір — українка, а батько — тунісець. Вона отримала ступінь доктора філософії за напрямом Мистецтво та Науки в Університеті Париж I Пантеон-Сорбонна. Надія мала численні виставки в таких впливових інституціях, як Художній музей в Бонні (2017), арт-центр Нам Джун Пайка, Сеул (2013), Музеї Соломона Р. Гуггенхайма, Нью-Йорк (2016), Мартін Гропіус Бау, Берлін (2019). Брала участь в бієнале в Шарджі, (2009); Венеційській бієнале (2011). Її роботи є частиною великих державних та приватних колекцій, серед яких Центр Жоржа Помпіду Париж, Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорку, MoMA в Нью-Йорку, M+, Гонконг, Художній фонд Шарджа.

Надія дуже рада тому, що нарешті покаже роботу в Києві. Вона досліджує питання міграції, насильства, невидимої праці. Світлана Лібет поговорила з Надією про її проєкти, менталітет українців та лицемірство у професії.

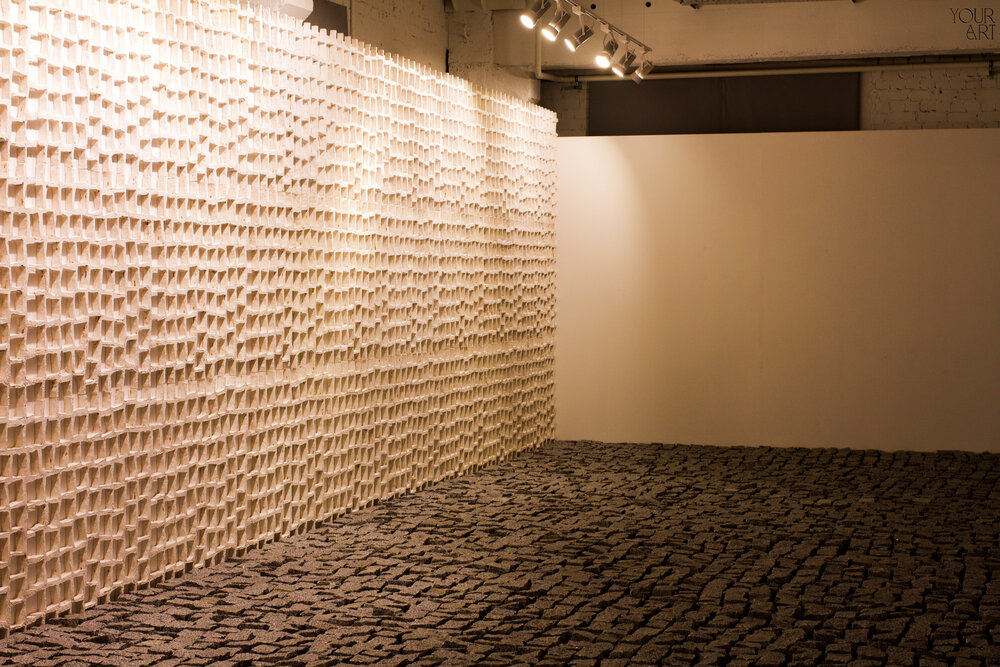

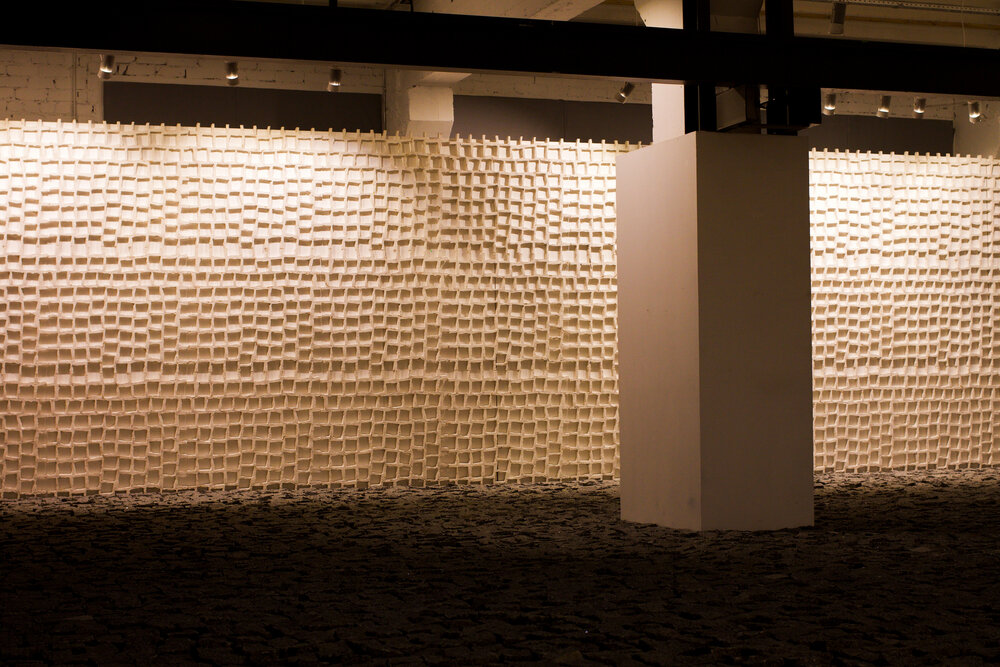

21 листопада відкрилася виставка «Ремонт» Надії в фонді «Ізоляція. Платформа культурних ініціатив». Виставка триватиме до 12 січня 2020 року.

Где вы сейчас живете?

Между Киевом и Берлином. Я часто бываю Киеве, но не все время, так как старший сын ходит в школу в Берлине.

Это ваша первая выставка в Украине?

Да.

Расскажите о проекте «Ремонт», который вы представили в «Изоляции». Почему такое название?

Я считаю, что ремонт — это менталитет. Это не просто ремонт, когда что-то нужно обновить или починить, это стиль жизни в Украине, я так это вижу. Во-первых, если смотреть на то, как у нас ремонтируются вещи, как ЖЭК работает, как дороги строятся, на постоянные проблемы с водопроводом, с электричеством. Я очень часто приезжаю в Киев и у нас был ремонт в частном доме, который мой дед строил, и квартира мамина, где недавно делали ремонт. И я вижу, что все так делается, ремонтируется так, что нужно некоторое время после ремонта чинить другую вещь, которая именно из-за ремонта вышла из строя. Так создается некий процесс, который никогда не заканчивается.

Почему я говорю, что менталитет — потому что страна тоже меняется, все по-новому строится, стабильности нет. Как будто это стиль жизни такой. Но я не говорю, что это плохо или хорошо, ведь всегда в чем-то плохом есть хорошее и наоборот. Меня интересуют именно такие амбивалентные ситуации.

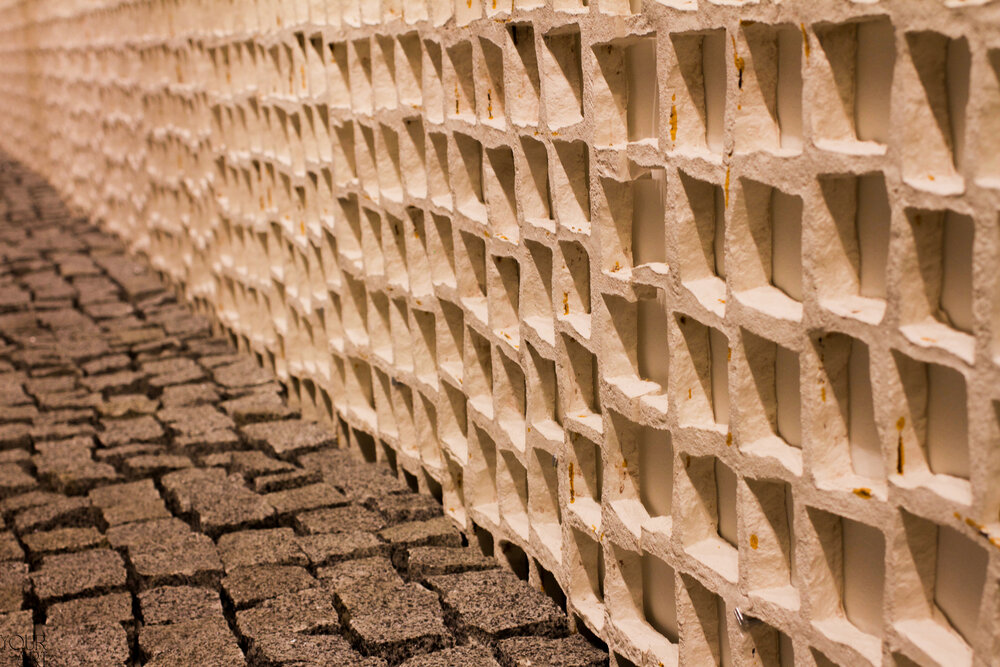

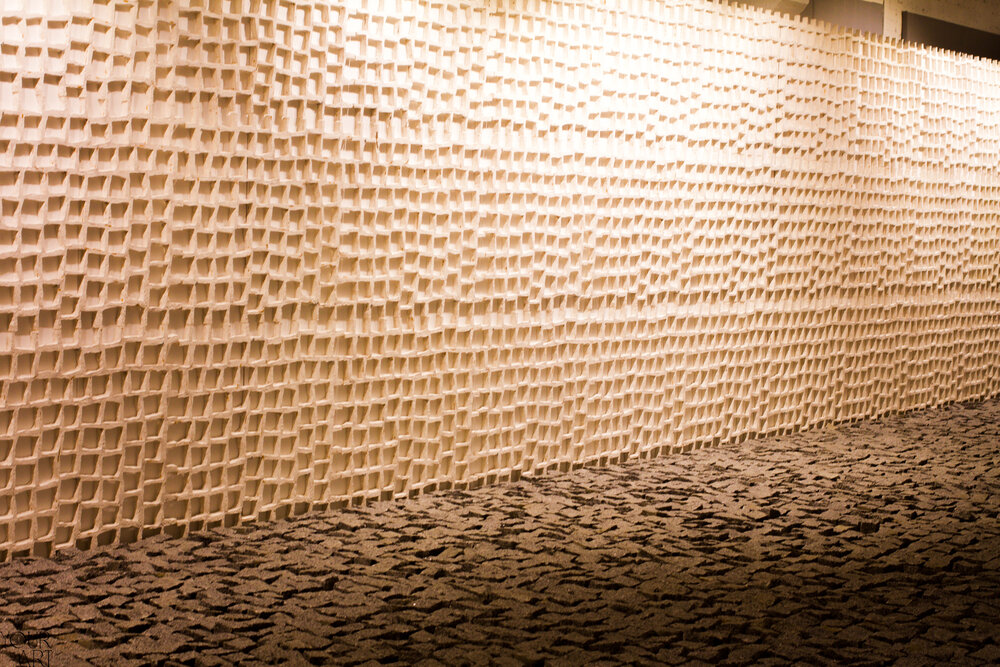

Почему на полу лежит брусчатка, а стены сделаны так, будто она оттуда выпала?

Я исхожу из локальной ситуации в Украине, но моя цель, чтобы в работе было что-то универсальное, что имеет отношение к человеку во всем мире. То, что я замечаю — ситуация в стране несколько лет не стабильна, но тем не менее можно было бы найти выход, есть проблема и есть решение, если человек хочет, он найдет решение. У нас всегда так, что проблема не имеет отношения к решению, и в итоге получается, что все ухудшается и становится менее стабильным. То, что нас носит или то, на чем мы чувствуем стабильность — пол, земля. Если сейчас выйти из помещения и ступить на землю, можно упасть, потому что у нас так построены тротуары, а если что-то ломается, то оно не сразу чинится, а если и чинится, то плохо. Вся система такая, даже менталитет, это заложено глубоко. Например, сносят памятники периоды Советского союза, а менталитет-то остается. В этом и проблема, в этом и суть. Я бы предпочитала, чтобы памятники остались, но мы понимали, куда мы не хотим вернуться, чтобы изменился менталитет. Процесс идет, но чувствуется эта нестабильность: война и непонятно куда мы идем, на чем мы стоим, кто мы, как украинцы, где мы находимся — на Западе или на Востоке. Если посмотреть на весь мир, то там точно такая же нестабильность: наводнения, ураганы по всему миру, климат меняется, политический фашизм в Европе очень сильно поднялся, а особенно в Германии. Почему именно такая инсталляция? Решение на стенах можно увидеть, если бы мы хотели, мы бы сделали шаг, чтобы закрепить эту брусчатку, но этот шаг не делается и получается, что эти решения, как картинки, на которые мы смотрим — на стенах, но никто их не использует. Я хотела создать такую ситуацию, когда люди бы не просто смотрели выставку, а прожили её — прожили то, что они каждый день проходят. Камень, который находится в публичном пространстве, я перенесла в частное, в галерею, таким образом я хотела снаружи и внутри совместить, поменять их местами.

Почему использована именно брусчатка?

Я уже работала с этим материалом в Берлине. Потом, с каждым разом приезжая, я видела, как меняется ситуация, становится более нестабильно, потом с ремонтом этим дома… В один момент я почувствовала, что это все совместилось, и я прямо увидела картинку, как камень, который используется снаружи, перенести его в галерею. Это как маленькое чудо: невероятная картинка, которой можно сказать много, в ней есть что-то сюрреалистичное. У нас каждый день что-то не то и почему так — непонятно, хотя могло быть иначе. Та же война: зачем, чтобы дети наши умирали? Можно было бы решить по-другому. Крым забрали, ну так тоже ничего не было сделано, чтобы оставить его. В этой брусчатке есть и революционный потенциал. Майдан, все революции в Европе — в 1968-м году в Париже использовали брусчатку, в Германии брусчатку считают оружием, потому что ее бросают в полицию, ею можно убить человека, иметь брусчатку дома у себя противозаконно. В разных странах брусчатку можно связать с революционным движением.

Твои работы не критичны, а скорее являются высказываниями о ситуации?

Да, очень часто мои работы можно понять так, как я задумываю или совсем иначе. Например, каждую работу можно прочитать как критику, а если человек посмотрит другим взглядом — он увидит иное. Я считаю, что искусство должно быть открыто, оно должно помочь людям задать вопросы себе, посмотреть на свою жизнь со стороны, больше задуматься о ней; чем сказать людям, как и что делать, как жить — это уже политика, религия, это их работа, но не моя. Моя работа — это дать людям возможность задуматься.

Поговорим о других ваших работах. Расскажите об инсталляции «Летающие ковры» (Flying Carpets). О чем она?

Идея создания работы возникла на биеннале в Венеции в 2009-м году. Я хотела пойти в сады Джардини, когда увидела, как полиция просто напала и начала штурмовать людей, которые нелегально продавали сумки, очки и т.д., но люди удрали. В моей голове осталась картинка, воспоминание, и я не знала, что с этим делать. Мне было очень неприятно как человеку, они ведь тоже люди и пытаются зарабатывать деньги, у них семьи, и никто не знает какая у них ситуация, они ничего плохого не делали, просто нелегально там торговали. Я тоже прилетела из Африки в Италию, мы с этими людьми как одно целое, у меня было чувство несправедливости, с этим чувством я и уехала домой. Потом я заметила, что они ставят свой товар на такие салфетки или простыни, можно подумать, что это ковры. Потихоньку начали все эти смыслы и символы собираться в работу «Летающие ковры». Ковер — как символ Востока и сказок, которые весь мир знает, но все равно смотрит всегда на них с позиции Запада.

Символ этого ковра меня очень заинтересовал потому, что в нем я вижу тяжелую реальность и одновременно миф. Торговцы собирают свой товар и это напоминает летающий ковер, потому что они используют эти простыни для того, чтобы быстро собрать товар и удрать, улететь. Оттуда пришла эта параллель. Потом, если смотреть именно на Венецию, это город, который был построен во время активной торговли между арабами и христианами, тогда происходил сильный обмен культуры, науки, а если посмотреть на архитектуру, то мы видим, что она очень восточная. Я подумала, что эти люди, которых сейчас выгоняют, их предки чем-то помогали и имели какое-то отношение к развитию Венеции. Тогда я решила вернуться туда, я выбрала один мост, который находится между Джардини и площадью Сан Марко, это самый туристический мост в Венеции. Если смотреть на этот мост, то он короткий с одной стороны и длинный с другой, он как документальная скульптура, показывает, где они каждый день стояли и как эти ковры собирались. Все, что я делала каждый день — это рисовала их передвижения. Я вошла с ними вошла в контакт, подружилась. Я заметила, что они минимум говорят на 5-ти языках, у них всех есть высшее образование, это глубоко культурные люди, которые работают для своих семей, чтобы дети выжили в Африке. У них там целая структура торговли, у каждого своя территория, как город в городе. Я вела дневник наших разговоров, записывала все, что они мне рассказывали, его я тоже опубликовала. Я рисовала чертежи их ковров, замеряла их, последний этап — это реализация ковров в металле. Все получилось, как будто это абстрактный минимализм, если смотреть на работа как на скульптуру. Металл я использовала потому, что он создавал контраст — как будто они в клетке живут, из-за политической ситуации, законов в Европе, на них не смотрят как на людей, а скорее как на то, что мешает. В то же время, оно все легкое, воздушное, практически невидимое в пространстве, эти ковры. Эта работа представляет собой документацию одной недели — как они жили, как продавали товары.

Сейчас эта работа находится в коллекции музея Гуггенхайма?

Да, она в трех местах — Гуггенхайме, в Sharjah Art Foundation Объединенных Арабских Эмиратах, и в частной коллекции.

Также вы работали с темой домашнего насилия. Как была создана работа «Безнаказанные» (Impunities)?

Все думают, что насилия больше в мусульманском, арабском мире, но я о могу сказать, что это не так, там это есть, но не хуже, чем в Европе. В арабских странах женщины очень хорошо умеют себя защищать, они там очень сильные, особенно в Тунисе, и мужчины их боятся.

Мне было очень тяжело ее делать, потому что никто не хочет говорить об этом, эта тема — табу, это очень неприятно и каждый хочет показать то, что в семье все хорошо. Я тогда работала в Лондоне и пошла в приюты, куда женщины приходят тогда, когда они покидают своих мужей с детьми. Туда было тяжело попасть, потому что структуры их защищают. Нужно было проделать большую работу, дать понять, что они могут мне поверить, что я их понимаю и чувствую — а это так и есть, иначе я бы с этими темами не работала. Когда они начали открываться, мне было очень тяжело, я все пропустила в себя.

Сейчас вы начнете понимать, почему именно брусчатка была использована — мы говорили о революции, нестабильности, земле. Я всегда меняю технику не потому, что мне это интересно или нравится, а потому, что это связано с темой, с концепцией работы. В этом проекте я решила использовать технику, которую использует полиция, когда они ищут какого-то преступника по отпечаткам пальцев. Значит я изучала это, в музей ходила, книги читала, говорила с полицией, купила специальные инструменты в Интернете — кисточку, пудру. Я с этой техникой работала, брала их шрамы на теле и потом проявляла на бумаге. С каждым человеком нужно было несколько недель работать, чтобы дойти до этого этапа, кроме того, что был этот физический процесс — работа со шрамами. Женщины рассказывали мне свою историю, я все писала, а потом мы вместе с ними выбирали цитату. Получается, что были психологические шрамы и физические шрамы, это все потом переносится на стекло. Эта техника можно сказать, что была как жалоба на полицию, что они свою работу не делают. Техника моя как будто заявление на саму полицию их же методами.

Второй этап — работа со стеклом. Трофеи, которыми гордятся, подписывают под стеклом, их гравируют, это то, чем общество гордится. Я хотела взять именно эту технику и показать то, что спрятано. У меня получился как маленький архив — 36, кажется, психологических и физических шрамов. Потом я разговаривала с мужчинами, которые говорили про свой несчастливый опыт, когда были детьми.

Этот проект помог людям справится с травмой?

Да, очень, это важный аспект и те люди, которые со мной работали, они вышли из позиции жертвы в роль активного человека. Тот момент, что эта история выходит в публику, для нее, как для человека очень важно, она уже меняет позицию, она уже не жертва. Это было очень важно, именно переключение этой позиции.

Сколько вы работали над этим проектом?

Около года. С женщинами я беседовала 6-7 месяцев.

Вы также поднимали тему прекарности деятельности художника. Что вы можете сказать о позиции художника сегодня?

Это тема – табу, художники о ней не говорят, но я буду об этом говорить. Сегодня часто мир искусства смотрит на эту тему лицемерно: от художника часто ожидается, что он всех научит и покажет как быть лучшим человеком, как изменить мир к лучшему. Я говорю это с иронией. Почему я говорю, что это лицемерно? Потому что художники, которые работают с политическими темами — может, они и искренне интересуются тем, как мучаются другие люди в других странах и делают об этом работы — например, стремятся через искусство защищать права рабочих, права национальных меньшинств и так далее. Но я вижу, что группа людей, которую больше других эксплуатируют — это как раз и есть художники. А тут художники свои права не защищают… В большинстве стран принято, что художник работает бесплатно. Я недавно только работала три недели в очень престижном музее, у меня был ассистент, который должен был сделать работу, ему заплатили 5 тысяч евро, но я за него работала, потому что у него не получилось. Мне ни евро не дали, более того даже не оплатили поездку в музей. Ожидается, что художник за престиж будет работать бесплатно. Почему от нас этого ожидают? Просто потому, что мы любим свою работу? Я этого не понимаю. Редко об этом говорят. Если художник посмеет сказать правду, он или она рискует, что больше не пригласят делать новые выставки и проекты. Вот такие мы свободные работники. Я считаю, что я рабочий человек в области искусства, но мне не платят за мою работу. Тут я хочу сказать что фонд «Изоляция», который уважает труд художника, и платит гонорар. Было бы логично прежде чем говорить о ком-то, посмотреть на себя. Я очень сожалею, что среди художников есть мало солидарности. Да и законов на международном уровне нет, которые бы защищали права художников, так что можно сказать, что у нас очень незащищенная профессия. Но люблю ее и иначе свою жизнь не хочу даже представлять.

Как вы думаете, этот бесконечный ремонт он может закончится? Какое ваше видение Украины?

Я думаю, что если ремонт закончится — это очень плохо. Ведь ремонт — это процесс, я не вижу в нем ничего плохого, он показывает, что есть гибкость, что в народе есть возможность адаптироваться, чтобы выжить в тех катаклизмах, катастрофах, которые все прогнозируют. Мы привыкли к тому, что всегда плохо и как-то выживали, всегда был какой-то ремонт, а когда случается проблема, не возникает паники. В Украине есть какая-то солидарность, люди помогают друг другу, они чувствительны. Я живу на Западе, там если что-то не то, сразу же — паника, никто не знает, что делать. В ремонте, в этом менталитете, я вижу большой потенциал. Хорошо, если бы правильно ремонтировали, строили, чтобы через несколько месяцев снова не приходилось рыть яму, но и в этом есть своя прелесть. Я очень люблю свою страну, настолько, что в плохом я вижу хорошее.