Павел Хайло — украинский художник, в прошлом участник художественной группы Коллектив Конкретных Дат, номинант на премию PinchukArtPrize 2018. Художественная практика Хайло включает исследовательские практики, работу с историческим материалом, памятью и институциональной критикой.

Катерина Яковленко поговорила с Хайло о том, кто такой художник-исследователь, какие средства выразительности он выбирает или отказывается от них, а также почему сегодня стало практически невозможно представить практику художника без исследовательской составляющей.

Ты начинал работать с фотографией, сейчас тебя больше интересуют другие концептуальные практики. Как произошел этот переход?

Я работал с документальной фотографией и не воспринимал это как свою художественную практику. Я долго работал в журналистике, и только позже перешел в художественное поле и частично начал работать с художественной фотографией. Но все это время я работал вне среды. Я общался с некоторыми фотографами, но мы мало поддерживали контакты. Мне кажется, переход произошел из-за Курса современного искусства Кати Бадяновой и Лады Наконечной, на котором я оказался. Наверное, поменялись задачи, которые искусство для меня может решать. Или даже не решать, а задавать. То, с чем мне было интересно работать, стало очень сложно охватить фотографией.

Какие задачи ты перед собой ставишь и перед искусством?

Опять же, за это время многое менялось. И я все равно занимаюсь фотографией, но я просто ее никому не показываю и, наверное, по-прежнему не считаю это своей художественной практикой.

Фотография тогда твой рабочий материал?

Нет, я просто получаю удовольствие от процесса. Если говорить о материале, с которым я работаю, то после Образовательного курса у меня была ставка на какие-то коллективные практики. Когда я работал с Коллективом Конкретных Дат, мне были интересны дискурсивные форматы, казавшиеся мне тогда чем-то необычным. И в принципе, я начал работать с тем, что искусство не ограничивается объектами и какими-то замкнутыми устоявшимися формами, даже если это не материальные формы. Мне стала интересной область, не охваченная простым объяснением и упаковкой, что вот это перформанс, а вот это — акционизм, а вот это еще что-то. Ну и в принципе то, над чем я сейчас собираюсь сосредотачиваться, и к чему мигрирую, это процессуальная работа, которая не ограничивается и не охватывается каким-то визуальным воплощением, да и в принципе в нем не нуждается. Мне интересно такая ситуация, где искусство выходит на другую территорию процесса, более долгосрочную. И работает в другой терпоральности.

Ты почти ответил на два моих следующих вопроса, но так и не ответил о задачах.

Мне интересно то, что называется институциональной критикой. Но не в контексте какой-то наивной радикальной практики ухода из институций или некого подрыва этих институций. Скорее интересны институции разного масштаба и разного формата, как некий материал, с которым можно работать. Конкретная задача, которую я перед собой ставлю — это выработка взаимоотношений с институциями, порождающих некую новую агентность художника и позволяющих ему перейти к новому формату, не сводящемуся к упрощенной формуле заказчик—исполнитель, а позволяющих субъекту больше влиять на политики внутри институций. И те формулы которые я сейчас прорабатываю, скорее будут охватывать какие-то формы этих процессов взаимоотношений, чтобы их остранять. Эти формы напрямую не связаны с художественными практиками. Это такие формы аудитов, отчетности и бюрократизации.

Тут я не могу не вспомнить написанный вами анонс артист-тока с Ларионом Лазовым в 2018 году: «…на ниві критичного мистецтва з’являється новий персонаж — художник-дослідник, привілейований виробник міждисциплінарного знання… Скільки методологічної сваволі може дозволити собі такий дилетант? Скільки наукоподібної нісенітниці витримає освічена публіка? Коли надлишок архівної інформації нарешті поховає останнього уважного глядача під товщею нудьги?».

Кто такой художник-исследователь? Какие средства выразительности он использует?

Позиция художника-исследователя сейчас очень сильно размыта. Я сейчас работаю над текстом по этой теме для проекта Creating Ruins. Мне кажется очень интересным, что некие взаимоотношения между произведением, которое мы видим — не важно, кстати как, визуально или как-то еще — и некой реальностью, с которой соотносит себя художник, в некоторый момент стали называться исследованием. Это не творчество и не самовыражение — эти слова как бы ушли. Это даже не эксперимент. И мне кажется, что это достаточно интересно, что это будто бы вводит определенные рациональные механизмы финализации художественного процесса, указывающие потенциальному зрителю, что за тем что он видит, возможно чем-то неординарным и непонятным, стоит некая рациональная работа. Ведь исследование это все-таки апеллирование к чему-то рациональному, к тому, что можно объяснить. В искусстве мне это кажется показательной и проблемной точкой, которая говорит не только о том, какие процессы происходят внутри этого искусства, но и том, какие процессы происходят в обществе.

Мне интересно, как соотносится некий акцент на исследовании и рациональности с определенными трендами смежных дисциплин. Мы живем в мире, в котором все молятся на Big Data. Исследовательские практики повсюду. И это связано с открытостью данных. И в искусстве это тоже связано с открытостью данных. Многие стали работать на основе найденных в интернете материалов. Это формирует новую визуальность, узнаваемую. Какие-то исследования постоянно циркулирует вокруг нас.

Что касается визуальности: часто распространенные и используемые ходы это какие-то взаимодействия с музейными экспозициями. Тем, что представляло некую исследовательскую выставку, дидактическую, возможно. Но тем не менее визуальность этим не ограничивается. Есть разные формы, как можно с этим работать. Например, с этим можно работать через перформативность, как делает Танцлабораториум. Есть и совершенно другого рода ходы, как технологические, например, когда используются сложные цифровые технологии. Визуально, многие вещи, за которыми стоит исследование, могут быть выполнены в классических медиумах. Вплоть до того, что это может быть живописная практика. Примером такой работы можно быть и живопись, как работа Алисы Йоффе «Скажи, что ты мой раб и что ты любишь меня» (2012), показанная на выставке «Президиум ложных калькуляциий» (2012). В ней художница использовала краски разной стоимости и наносила на холст прямоугольники одного цвета, но разных производителей. По мере самораспада этой работы с годами краски должны были портиться по-разному, в разном порядке.

Действительно, исследовательские практики могут быть «скучны». И они связаны с академической сферой. У Лариона Лозового (художник і незалежний дослідник, номінант на премію PinchukArtCentre Prize 2020 — ред.) есть позиция про возможность производства полезного знания. Мне же кажется, что это про производство некоего сбоя в производстве знания. Что это некий парадоксальный подход, когда ты хочешь охватить некое знание и в то же время ты всегда фрагментарен в нем. Художник — не академик, работающий долгосрочно над одной темой.

У меня есть гипотеза, что дело не в скучности и долгосрочности вникания зрителя в работу, а дело в том, что некая аргументация через исследование позволяет быстро узнавать то, что зритель видит и то, с чем он сталкивается. И это для меня тоже проблемный и привлекательный момент. Это связано со своего рода экономикой внимания. Зритель не пробудет долго возле работы, это редкость. Мы можем посмотреть, сколько времени зритель проводит у разных работ и сравнить. В принципе да, часто зрителя интересуют спектакулярные работы, визуальные. Но с другой стороны, спектакулярные работы часто не оставляют у зрителя ничего, кроме визуального впечатления. И вот аргументация через исследование будто позволяет зрителю все быстро упаковать.

При этом отказ от визуальности — всегда жест, указывающий в традиции современного искусства на некую критичность к самой системе.

Ты говорил о темпоральности, мой вопрос как раз об этом. Художественное поле, а точнее галерейная система выстроена таким образом, что художник должен вырабатывать работу в какой-то определенный срок, часто короткий. Исследование же, наоборот, часто происходит медленно, резоматично. Это совершенно разные временные отрезки. Как в таких условиях художнику-исследователю строить взаимоотношения с галереями, где искать временную точку соприкосновения?

На самом деле я не могу сказать, что нашел точки соприкосновения. Выработка другой темпоральности, не ограниченной выставочным процессом — это скорее то, с чем бы мне хотелось поработать. Внутри механизма и машинерии современного искусства всегда, как мне кажется, происходит некий парадокс того, что есть долгосрочность исследования и краткосрочность выставки.

Исследования многое заимствуют из академического спектра, из сферы практических исследований. Но они не заимствуют (по крайней мере, у нас я этого не наблюдаю), неких алгоритмов сохранения информации. У нас есть с одной стороны очень сильное упование на институциональность, но с другой, эта институциональная архивация очень критикуется. Все вроде понимают, что это может не сработать, но почему-то не вырабатывают альтернативу. Практики архивирования могут быть какими-то неочевидными и могут по-разному работать. Например, посмотрите на беларуский проект ZBOR,где созданы свои подходы к архивированию. В архивации видится сбой повторяющейся краткосрочности.

Еще я говорил о том, что мне интересны практики аудита институций, методологию которого я пытаюсь разрабатывать. Они должны будут создавать темпоральность извне.

Институции уже давно не сводятся только лишь к выставочной программе. И мне например, куда интереснее то, как сейчас художники могут работать политически с другими каналами видимости и действия институции: это то же архивирование, публичные программы, присутствие институций в медиа, социальные сети. Эти пути позволяют очертить новые рамки, это позволяет работать со временем, осознавая его, и не ограничиваться выставочным контекстом. Также это позволяет работать с аудиториями иначе и помимо этого, мне кажется, это те каналы, которые пока не охвачены или слабо охвачены.

Мое наблюдение: подобные исследовательские практики становятся интересны большему числу художников именно сейчас. Безусловно, это можно объяснить лекционным курсом и деятельностью Метод Фонда, но на твой взгляд, как так сложилась, что подобная работа нашла отклик у определенного поколения авторов? Почему именно сейчас?

Мне кажется, это частично связано с рациональностью процесса с одной стороны, с другой стороны — с модулярностью, описанной Жилем Делезом в «Постскриптуме к обществам контроля», — это некие коды доступа, некие операторы, которыми ты пользуешься, чтобы взаимодействовать с какими-то пространственными контекстами. Это не строго, что ты переходишь из одного режима в другой, ты будто лавируешь между ними. Все начинает перетекать одно в другое. И вот есть некие слова, которые определяют попадание в контекст. Вот слово «исследование» одно из таких слов. Оно вдруг стало обязательным. Люди его повсеместно прикладывают и используют в разных контекстах, что неплохо.

Часто спекулируя.

Спекулируя, конечно. Слова меняются периодически. В принципе существует определенная интеллектуальная мода и мода внутри художественного контекста. Здесь, как мне кажется, этот процесс двусторонний.

Может эта мода появляется еще и потому, что есть интерес к ней со стороны институций. Это ведь тоже правда. Мы же не можем сказать, что у нас стало меньше живописцев, скульпторов или фотографов. Их очень много. И все работают по-разному. Сейчас многие начинают объяснять свою практику как исследование. Иногда вынуждено. Я не знаю, насколько это отрефлексировано, но чувствуется, что люди начинают что-то упаковывать в эту обертку только потому, что хотят быть видимыми. И это нормально. Например, я года три назад обратил внимание, что на разных выставках, особенно в Европе, используют слово «квир». Оно тогда было каким-то важным, а потом таким стало слово «антропоцен». Безусловно, все слова очень важны, но они маркируют время. Возможно, у нас эти слова не настолько ярко проявлены, но тем не менее этот тренд чувствуется.

Я разговаривал с товарищами, которые работают в западном контексте, они иронизируют над тем, как подобные процессы происходят в Берлине, где выходит, скажем, новая книга Донны Харауэй и тут же появляется пять-шесть выставок, реагирующих и рефлексирующих этот текст. И так эти идеи циркулируют. Потом выходит что-то новое, и так происходит снова, но уже с другими вещами. Это как машинерия: есть слова как коды доступа, позволяющие попасть внутрь нее.

Кроме того, происходят постоянные поиски новых языков, средств выражения. И, конечно, нельзя все редуцировать до каких-то коварства и корысти. Художники и художницы ищут какие-то новые форматы, подходы. Видят во многом то, как это выглядит здесь, в других странах, возможно видят какие-то репрезентации в интернете. Все это влияет. Если в советское время социалистический реализм был социалистический по содержанию и национальный по форме, то сейчас мы живем, когда у нас интернациональное по форме и капиталистическое по содержанию. Современное искусство, как о нем пишет Хито Штейерль, это и есть самая грязная территория, обращенная к этическим категориям, изнутри она очень неэтична. В ней так много неоплачиваемого труда и других форм дискриминации, но при этом мы говорим об этике. И именно в этом парадоксальность ситуации и власть современного искусства. В том, что часто хорошее пересекается кучей -то корыстных и амбициозных вещей.

В исследовании мне интересна больше всего часть, рефлексирующая на сам алгоритм исследования. Например, есть западная критика исследований, об этом написан огромный массив книг. Но откуда появились исследования и в их контексте такая художественная практика? Во многом из-за болонской системы.

Художественные вузы стали стали подчиняться не министерствам культуры, но министерствам образования. Была введена система получения в этой сфере MA и PHD. И художники стали защищать научные работы. Художественные практики стали подгонять под эти программы и оказалось, что художникам нужно уметь писать. Часто работы о новых медиа сведены к описанию каких-то технических параметров, и это называется наукой. Кроме того, у культурных институций стало меньше денег, а у образовательных они все еще были. Поэтому туда стали перетекать люди. Они и сформировали абсолютно другую эстетику дискуссий введя их в ранг художественной формы. Но, что куда более интересно, это то как подобная тенденция и мода возникла здесь. Потому что здесь никак болонская система на процесс не влияет. Никакой поддержки художник от нее не получил. Несмотря на то, что все пишут научные работы, художник не может найти спасение внутри образовательной институции, ускользая при этом от художественных институций. Мы не можем сказать, что в Украине вузы и академии обладают таким ресурсом, чтобы художнику было позволено существовать в их поле именно как художнику.

У нас художник оказывается вне институционального и вне академического поля.

Правильно. Но язык современного искусства при этом развивается и здесь он применяется без подобной основы, он опирается на слабую институциональность, на слабую исследовательскую традицию. И вдруг становится совершенно другим. К нему вся эта западная критика оказывается не применимой. Интересно изучить, как возникла подобная практика здесь, какие были основания ее возникновения. Будто возникла некая этическая потребность. Но это тоже очень спорное утверждение. Мы этически можем действовать в совершенно разных медиумах и доносить мысль самыми разными способами, не обязательно только к исследованию возвращаться.

Ты привел пример того, как книга стала событием и вокруг нее стали возникать выставки и дискуссии. В интервью с Евгением Проскуликовым поднимаешь вопрос о событийности и говоришь о выставках, которые стали событием.У нас в силу разных причин, выставки не так часто становятся событием, а иногда не становятся вообще. На твой взгляд, почему так происходит. И может ли художественная работа быть событием? Возможно, ты можешь выделить такие реперные точки в истории последних лет украинского современного искусства, которые на твой взгляд таковыми были.

Здесь надо начать с того, что значит сам термин «событие». Я его использую в значении, предложенном Аленом Бадью. Он связывал событийность с процессуальностью и утверждал, что событие это нечто производящее истину. В парадигме Бадью все дальнейшее развитие строится на верности этому событию. И в таком смысле событийными являются какие-то произведения искусства или факты в нем, которые определили векторы. Такие, есть конечно, и в Украине. Тут еще может быть все на разных уровнях. Подобное событие может повлиять на все поле, на какую-то его часть, а может на какого-то одного человека. Например, появление того же Курса современного искусства Лады и Кати — это событие, которое частично повернуло вектор, а не просто стало чем-то еще одним. Но это мне так видится, возможно, потому что я к этому имею отношение. Долгое время формирующим фактором было то, что делали Р.Е.П., SOSka, Худрада. Когда они появились это стало событием. Нахождение Центра визуальной культуры на Глыбочицкой и его исчезновение оттуда стало также некой событийностью. Но это какие-то инфраструктурные события.

Что касается именно произведений, здесь мне кажется чуть сложнее. Потому что, когда я говорю про Р.Е.П. и SOSkу, то скорее имею в виду новый взгляд на коллективность, появившейся тогда. Эти художники переустановили то, что до них существовало, но в каких-то других зачаточных формах. Их работы были в некой глобальной парадигме, поэтому и были поняты не только здесь, но и в мировом контексте.

Если говорить о личных событиях, то на меня очень сильно повлияла выставка «Воображаемый архив», курированная Грегори Шоелеттом и Ларисой Бабий в Киеве. Она происходила в Центре Леся Курбаса, в подвалах. Тогда на мое восприятие повлияли и политические обстоятельства. Эта выставка, на мой взгляд, была определяющей в разговоре об архиве и исследованиях. Там происходила интересная дискуссия, на которой я не был лично, но читал ее расшифровки.

Но это все же личное восприятие, а события, влияющие на все художественное поле, как мне кажется, больше лежат в каких-то парадигмальных сдвигах по отношению к производству или каких-то инфраструктурных изменениях.

Правильно ли я понимаю, что событийность в принципе связана с образованием и инфраструктурой?

Мне кажется, что на том временном промежутке, о котором я говорю, да. Но если мы посмотрим в целом на историю искусств, то увидим, что событийность может быть не связана с этим. Она может быть не совсем связана с конкретными работами, но работы могут нести определенную принципиальность для дальнейшего развития. Самый банальный пример, это «Фонтан» Марселя Дюшана, который изначально даже был не замечен, но стал событием спустя 30-40 лет, определив другую парадигму развития искусства. Вокруг него была выстроена новая история и мифология.

Безусловно, это было связано с процессами переопределения. Мне кажется, что у нас например, не сильно делается акцент на переопределении того, что существует. У нас очень важно быстро доказать (и в этом участвуют художественные институции), что искусством является, и это быстро включается в контекст. Часто происходит в колониальном ключе: вот есть такое на западе, есть такое и у нас.

Например, когда я был участником проекта «Работай Больше! Отдыхай Больше!», обратил внимание, что там акцент делается на любых практиках, которые находятся в подвешенном состоянии. Они не пытаются быстро заявить, что это является искусством. Они не пытаются себя определить как что-то уже узнаваемое. Наоборот, там ведется много дискуссий на тему того, что является искусством и что этим считается. В то время как в Украине происходит очень быстрый процесс легитимации какой-то новой практики. Но возможно, этого не должно происходить и подобная новая практика должна находиться в неясном поле. На самом деле, я не знаю, что должно происходить в идеале, но какую-то тревогу относительно того, как это происходит, я ощущаю.

Что тебе лично дала коллективность?

Это дает опыт работы с небольшим полем, в котором как правило, не все согласны друг с другом. Это не та ситуация, где все подняли руки и начали работать. В случае с ККД это вообще не так. Это всегда какие-то сложные обсуждения, очень проблематичные. Я всегда стою на том, что сам по себе субъект Я интересен именно в социальном поле. Собственно, взаимодействие было самым важным. На меня продолжают влиять все, с кем мы в ККД работали.

Но ККД распался, из-за чего?

Коллективность требует много усилий и часто фрустрирует. Не всегда соответствует ожиданиям людей. Не всегда соответствует их требованиям. Есть разные скорости работы с материалам, разные степени генерирования и анализа идей и т.д. Все это влияет и становится тяжело друг с другом работать.

Существуют разные причины. Моя личная причина заключается в том, что мне казалось, что ресурс тех людей, которые там были, был значительно больше, чем просто выполнение какого-то институционального заказа, к которому позднее свелась наша практика. То что мы производили какие-то работы, безусловно, могло быть частью нашей деятельности. Но я всегда думал, что это только часть. В какой-то момент я понял, что она доминирующая. Без этого никто даже не хотел приходить на встречи. И для меня это было большим разочарованием: ведь мы можем больше, но почему-то этого не делаем, не прикладываем усилия. Все были посвящены больше своим личным практикам. Это прям было очень обидно. Но почему нет, для этого и существуют индивидуальные практики.

В какой момент ты заинтересовался теорией игр?

Это не совсем теория игр, хотя отчасти и с этим связана. Было несколько и случайностей, и общих факторов. Я читал о радикальных практиках ухода от выставочного конвейера. Мне были интересны ситуационисты (мы как раз обсуждали их деятельность в рамках Курса), на которых повлияли игры. Я тогда читал Йохана Хейзингу «Homo ludens» и на тот момент эта книга мне казалась интересной. Но все эти радикальные идеи были захвачены изнутри современным капитализмом, чей принцип строится на игровых практиках, на геймификации, на развлечении людей. Речь идет не только о формах маркетинга и потребления, но и о трудовой деятельности, где ты должен получать удовольствие от работы. Причем это требуется не только от людей, работающих в креативных индустриях, но это требуется ото всех.

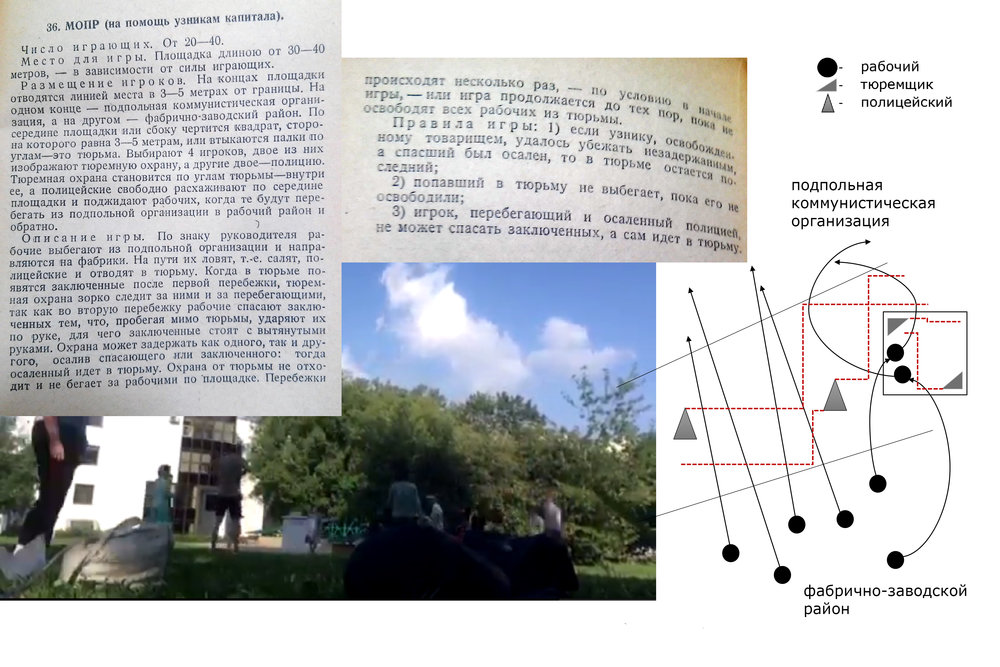

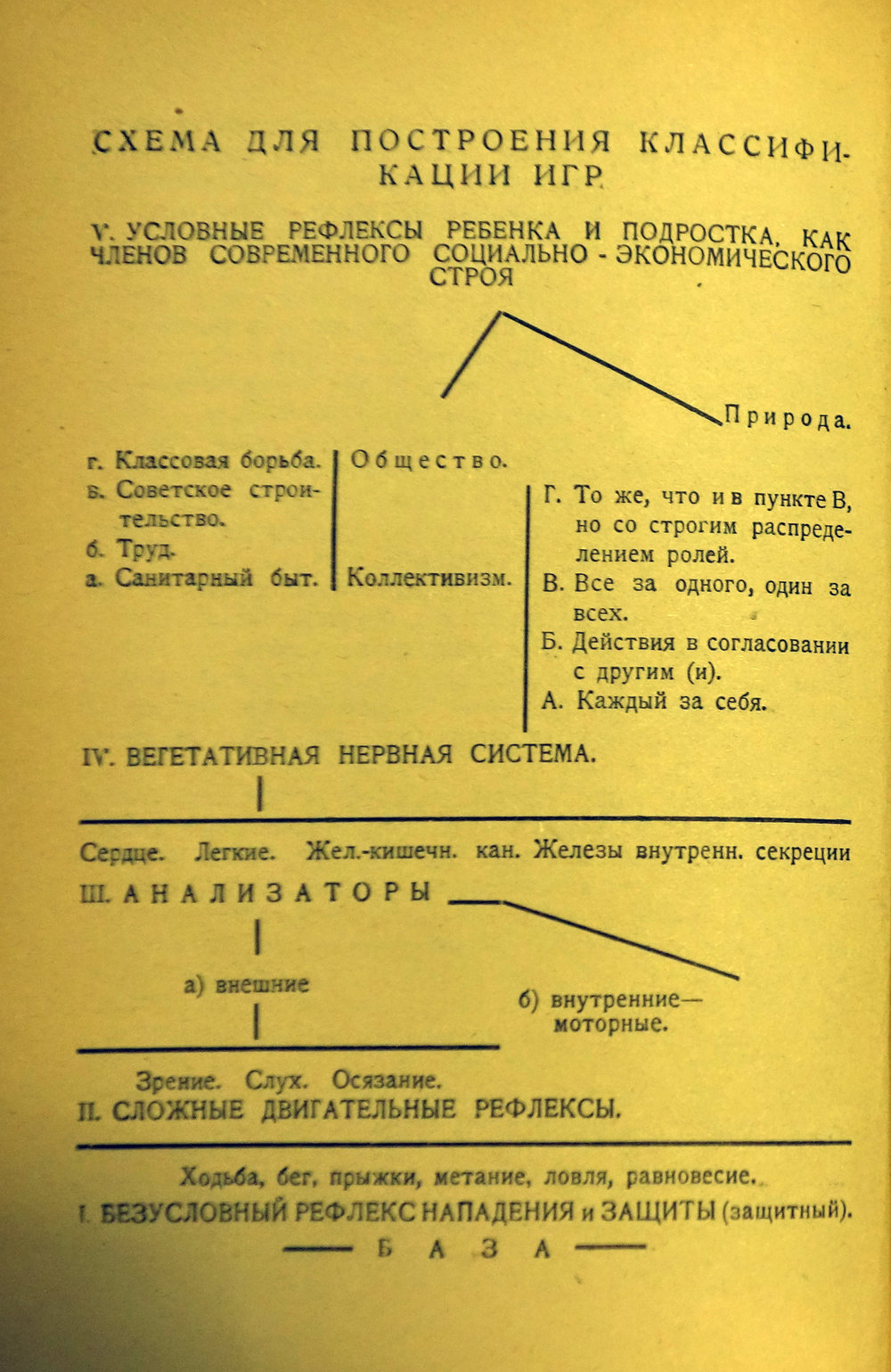

Дальше стало интересно как культура игры устроена в капиталистическом и социалистическом обществах. Меня сильно впечатлили учебники начала ХХ века по педагогике, описывающие детские игры и обучающих детей экономике и милитаризации. Это были очень топорные игры. Разработчикам были неинтересны желания детей. Там просто наслаивалась дидактика. Я пробовал проводить такие игры, но было видно, что их описания куда интереснее самого процесса игры.

Для меня игра была интересна как ресурс. Одновременно захватывающий и поглощающий, и субверсивный внутри этого. И как режимный процесс, в котором все должны подчиниться правилам, после чего якобы всем будет весело. Это то, о чем Хейзинга писал: если человек тихо отклоняется от правил, это не повредит игре так, как если бы это было публично поставлено под сомнение. Это интересно, как подобное работает в обществе, как в таких случаях работают механизмы сопротивления. Ну и в том числе, как это реализуется в сегодняшнем обществе: и в экономике, и в политике, и в воспитании детей.

Над чем ты сейчас работаешь?

Я работаю с идеями аудитов институциональной критики. Сейчас пытаюсь исследовать подходы к институциональной критики, которые были в Украине с 1991 года: какие были произведения, какие были стратегии взаимодействия с институциями, на чем это основывалось и к чему приводило. Это в том числе и мой вопрос к темпоральности: что происходило, когда заканчивалась выставка, как это влияло на институции, помнят ли они эти работы и выставки вообще? В целом пытаюсь заниматься методологией аудитов, пытаюсь ответить на вопрос: как может работать некая дистрибутивность произведения вне выставки, в других каналах.

Текст: Катерина Яковленко

Світлини: Степан Назаров