Группа fantastic little splash была основана не так давно — в 2016 году, когда Лера Мальченко и Александр Ганц соединили свой профессиональный опыт в журналистике, документалистике и информационных технологиях в художественную практику. Их работы все чаще показывают в Украине и за рубежом, но, при этом, авторы являются скорее арт-аутсайдерами: искусство здесь появилось как побочный продукт или как решение в процессе поиске адекватного языка, способного передать собственный опыт повседневности Днепра сегодня. Для себя я открыла fantastic little splash около полутора года назад и следила за их работой через социальные медиа — объект и субъект их практики. Меня особенно заинтересовало, что ребятам удалось выработать свой стиль «размещенного знания» (situated knowledge): говорить из собственных позиций — географических, социокультурных и прочих — с предельной осведомленностью о том, как формируется их высказывание и к какому личному опыту отсылает.

Это тем более интересно, что последние годы в Восточной Украине обозначены войной — на земле и в киберпространстве; наши достроенные пространства достались нам в наследство от политик, которые мы как будто не выбирали; наша реальность стремительно теряет сколько-нибудь понятные очертания — энтропия усиливается. Здесь важно, что fantastic little splash, будучи внимательными к тревогам такой современности, превращают нарастающую неуверенность в игру, которая помогает не столько выйти из проблемы, сколько включить воображение и говорить о ней иначе.

Осенью, когда я была здесь на Forum Regionum, мы много говорили об особом прошлом и настоящем Днепра. Тогда меня впечатлил ваш artist talk, в котором ты, Лера, охарактеризовала город как «коммунистическое похмелье». Правильно ли будет говорить, что для ваших работ Днепр является отправной точкой?

Лера Мальченко: Думаю, да. Нашей первой работой был документальный фильм «Метро» — о днепропетровском метрополитене. Уже тогда родилось представление о Днепре как о непроходящем коммунистическом похмелье. Пять несчастных малоиспользуемых станций и сама эта атмосфера, лишенная каких-либо характеристик современности, — это непередаваемое состояние законсервированного времени, в котором люди находятся между надеждой и разочарованием. Непонятным образом и то, и другое сосуществует.

Затем был проект «Новая информация»; после — «Вперёд, вверх, во все стороны» и, хоть мы и снимали видео в VR-чате, у меня всегда было ощущение, что это тоже в какой-то степени о Днепре. И только после «Паруса» (фильм «конкретный и неясный» — прим.ред.) у меня начало складываться ощущение, что наша практика стала возможной именно в Днепре не просто так: из наших дискуссий о городе, который всегда находился в состоянии отсутствия реальности; который вышел из этого коммунистического, статусного, советского; где была какая-то постоянная надстройка над реальностью. И даже потом, когда все резко закончилось и начались девяностые, это отсутствие реальности трансформировалось. У нас есть работа «Капитал» — серия рекламных роликов фирмы «Авиас» из 90-х. Эти ролики хорошо отображают состояние постсоветского человека, который наконец-то, как ему кажется, очень быстро может изменить свою жизнь. В видео главная героиня сначала «голосует» на дороге, но вдруг все неимоверно быстро начинает превращаться в пошлые образы обеспеченности и какого-то такого «психоделического капитализма». Нам все более становятся очевидными эти реально-виртуальные истории Днепра, которые и сегодня имеют продолжение: нынешний президент, с его особой рекламной кампанией, тоже родом из Днепропетровщины и здесь у него было больше всего голосов. Роль социальных сетей, которые формируют совершенно новую украинскую реальность, в его кампании до сих пор не изучена. Вся эта Днепропетровская реальность для меня интересна.

Здесь и правда много смысловых линий. Во-первых, прошлое-настоящее закрытого города с особым статусом, ведь на Днепропетровск были буквально возложены космические амбиции: здесь находились научные и партийные элиты, экономические ресурсы, его обособленность обуславливала ряд привилегию по отношению к другим местам. Дальше — коллапс всей системы и неопределенность, в которой уже медийные фантазии начинают заполнять пространство воображаемого или реального. Мне нравится, что ваша практика, которая начинается с Днепропетровска как конкретного физического места, переносит это феноменологическое ощущение не стыковки времен и персонального зависания в виртуальное пространство — чувствуется, что эти реальности взаимообусловлены.

Александр Ганц: Мы практически никуда из Днепра не выезжаем. Когда долго здесь живешь, начинаешь замечать паттерны виртуальности. Мне кажется, есть некая защитная реакция психики человека в условиях, которые нельзя изменить: он их превращает в виртуальную реальность, где вещи наделены другим смыслом, и живет в ней.

Первый фильм был интуитивным. Мы жили на последней станции метро, ездили на нем каждый день, в итоге — решили снять фильм о самом метро, потому что почувствовали, что оно какое-то «другое». Вот ты находишься на Днепровском вокзале, вокруг музыка, попрошайки, куча ларьков, мобилки, гопники, реклама; потом ты спускаешься в метро и все резко затихает: пусто, нет ни людей, ни рекламы, ни ларьков, словно там внизу до сих пор 1995 год. Нам стало интересно и вслед за «Метро» мы решили сделать проект «Новая информация» — новости о текущей ситуации в городе, стране и в мире; новости, какими бы мы хотели их видеть — так этот проект стал фантазийной отдушиной. В Днепре много локальных телеканалов, но они все снимают весьма шаблонные сюжеты. Поэтому мы решили представить себе формат, который нам хотелось бы видеть вместо стандартных новостных сюжетов — нечто вроде информационных посланий, рассказывающие о «сьогоденні». Так мы и придумали «Новую информацию» — интуитивные и неманипулятивные новости.

![Кадр з відео «Нова інформація [Випуск 1. Абсолютна інфляція]»](https://static.supportyourart.com/uploads/squarespace/new_image_interview_1028.jpg)

Л.М.: 2014–2015 года были травматичными, ведь для меня война началась именно с информационной войны и я, как работник информационной сферы, чувствовала сильную ответственность за это. Например, я как и многие, принимала участие в героизации военных. Но я задаюсь вопросом: а вдруг мои репортажи из АТО побудили кого-то идти на войну? Я до сих пор не уверена, что могу нести такую ответственность. Для меня это была травма, я видела, как многие коллеги относятся к этому безответственно, возможно, не осознавая, как это работает. В «Новой информации» это тоже было для меня важно.

Да, это правда проблема: хорошая независимая журналистика в Украине еще не сформировалась, и коллеги, даже в своих лучших побуждениях, часто впадают в медийные шаблоны. В стране идет война, но критического языка для разговора о ней — нет. Мне нравится, что ты, Лера, из журналистской практики пришла к художественной: ты выбрала другие инструменты, чтобы деконструировать эту упрощающую медийность. Также интересно, что еще один ваш метод — геймификация (я так понимаю, это получилось на стыке ваших личных и профессиональных опытов). Мне кажется, что в вашей работе виртуальная реальность как будто отсылает к бегству, но на самом деле это осознанный прием — поиск другого взгляда на реальность. Геймификация и художественное «остранение» смещают взгляд на привычные объекты или явления повседневности.

А.Г.: Верно, ведь в наших сюжетах не было выдуманных фактов.

Л.М.: Это правда попытка говорить другим языком. В какой-то момент мне начало казаться, что журналистика исчерпала себя как инструмент. Она автоматизирована и шаблонна. Я до сих пор работаю в местной и региональной журналистике и часто вижу, что ежедневные выпуски новостей просто оторваны от реальности. Какие-то отчеты с заседаний облрады или проплаченные материалы — это все ещё советская история об эзоповом языке, где журналисты как будто не могут назвать вещи своими именами. Мне показалось, что важно говорить о волнующих нас вопросах, но другим языком. Тем более, что у людей сформировалось недоверие к классическим медиа. Герт Ловинк (теоретик соціальних мереж — ред.) пишет, что концепция медиаграмотности потерпела крах, и я с ним в этом согласна. Мы воспитали сомневающегося потребителя, но он не стал критичным производителем, он не обрёл привычку разбираться в тех или иных проблемах. Он или она просто никому не верят. Плюс пользователи социальных сетей технически не осведомлены и ничего не знают об их рабочих алгоритмах. Это несёт дополнительные риски. Кстати, в Украине в этом году социальные сети впервые опередили телевизионные новости как основной источник информации для украинцев.

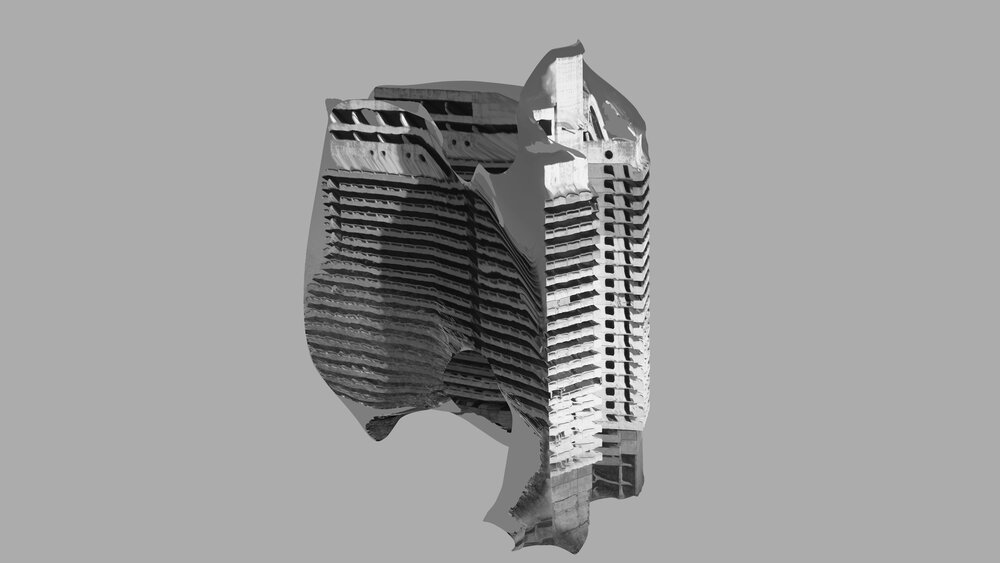

Вы подходите к своему материалу с позиции теории медиа и в работах есть отсылки к Маршалу Маклюэну и Виллему Флюссеру. Здесь я бы хотела поговорить о фильме «конкретный и неясный», в центре которого негласный символ Днепра — недостроенная гостиница «Парус». Её возводили на самом обозреваемом берегу реки к приезду Брежнева, но так и не закончили, как и многие другие амбициозные проекты в СССР, включая саму страну. «Парус» является воплощением «коммунистического похмелья» и одновременно медиумом — местом медийных проекций и фантазий о жизни и будущем, часто таких же идеологизированных и оторванных от реальности. Вы говорили, что эти проекции сигнализируют страх потери реальности…

Л.М.: «Парус» является архитектурной доминантой и долгое время он формировал силуэт города. Незаконченность объекта не давала людям покоя и они стремились что-то с ним сделать. Он был и продолжает оставаться символом грандиозного и статусного советского Днепропетровска. Хотя в 90-х на нем была огромная реклама Приватбанка и люди лет двадцати пяти не помнят его серым; для них он навсегда связан с логотипом банка. В моей интерпретации, это, наверное, — доминирование агрессивного частного капитала с днепропетровскими корнями. Сейчас на нем нарисован тризуб и он уже символизирует сопротивление и новый миф о Днепропетровске как городе, который остановил «русскую весну».

А.Г.: Был забавный момент, примерно в середине 2000-х, когда в городе люди начали активно подключаться к интернету, на фасаде «Паруса» кто-то нарисовал гигантский смайл — как будто здание постоянно транслирует актуальные моменты в жизни города и людей.

Мне кажется, что «Парус» — квинтэссенция всего декомунизационного процесса, с его боязнью пустого места. В советской традиции общественное пространство имело дидактическую функцию обязательно должно было воспитывать массы. СССР уже нет, но ожидание сообщения осталось: пропаганду заменила реклама, памятники Лениным обрастают постмодерным народным творчеством. Парус, наверное, самый крупный физический пример такого желания заполнить пустое место.

concrete and unclear – teaser from fantasticlittlesplash on Vimeo.

Л.М.: Сегодня каждый житель может иметь свою интерпретацию пустого места и это то, что отображает нашу современность, где может существовать масса альтернативных реальностей одновременно, а не одна предопределенная линией партии. Ловинк, ссылаясь на Венди Чан, описывает социальные сети как новую форму идеологии: от идентификации пользователя до интерпретаций реальности для ее более безболезненного восприятия. С «Парусом» та же история: люди не могут в реальности разрешить какую-то проблему и находят совершенно другой, фантазийный выход. Может показаться, что это об архитектурном объекте, но для нас это именно история про медиум и о том, как люди сами находят смыслы. Для фильма мы выбрали цитаты Флюссера из эссе «О проецировании», где мы в какой-то момент достигаем той катастрофической точки, в которой мы уже не можем абстрагироваться, поворачиваемся в другую сторону и пытаемся найти из этого выход. Сам Флюссер называет это многообещающим и опасным приключением. Это сложно принять и понять современному человеку. Это и есть тот страх потери реальности. Мне кажется, что это то, что действительно сегодня проживают украинцы: некую новую украинскую надежду на грани с опасностью и страхом. Я и в себе все это чувствую.

В бытовой и политической неустроенности Украины социальные медиа и правда становятся альтернативной реальностью. Фейсбук — это наша трибуна. С одной стороны, туда выплескиваются все фрустрации и злость, с другой — они становятся инструментом для низовой самоорганизации. Мне кажется, западные теоретики, рассуждая о практиках Интернет-самоорганизации, не вникают в то, что здесь она уже работает — как побочный продукт советской эпохи с ее параллельными инфраструктурами. И вот мне сейчас интересно, можно ли обжить этот постсоветский хаос, взяв из него лучшие практики общего?

Л.М.: Мне сложно отвечать на этот вопрос: я прямо сейчас нахожусь в этом состоянии и не до конца понимаю, что с этим делать. Да, есть ощущение исключительности ситуации, но в то же время — страх заблуждения, грубо говоря, потери реальности. Ты постоянно находишься на какой-то грани и кажется, что нужно все это бросать и заниматься непонятно чем.

Я пересматривала одно из ваших коротких видео — постантропоцентричную зарисовку, где узнаваемый фрагмент речного порта омывается нежными морскими волнами. Днепр как будто смыт глобальным потеплением, светит солнце, похоже на то, что человеческая эра уже давно закончилась, но ощущения при этом умиротворяющие. В этом видео я вижу, с одной стороны, очень узнаваемую визуальность, а с другой стороны, оно мгновенно меня замедляет и заставляет подумать о том, что помимо нашей постдекомунизированной реальности здесь и сейчас есть еще целый deep time всего. Как для украинского контекста, это видео было освежающим, ведь многим художникам и художницам сегодня сложно говорить из позиций, отличных от гражданства, евроинтеграции, тела, границ, колониальности.

Л.М.: Это фотограммерия днепропетровского речного порта — потрясающее здание, которое уже не функционирует. Мы снимали на закате и увидели это недостроенное здание Паруса, какие-то трубы и кресты на берегу — это выглядело очень апокалиптично. Были люди, которые то ли купались, то ли просто стояли в этой воде; было ощущение утраты и начала одновременно. У нас есть работа «Теория большой диффузии» — попытка написать манифест этого неуверенного нового человека. Эта неуверенность проходит красной линией через все наши работы: она начинается в «Метро», она есть в «Новой информации» и в самом манифесте неуверенного человека, который разорвал алгоритм. Это может быть расценено как ошибка, но, по сути, это разрыв замкнутой цепи и теперь есть совершенно новая возможность, когда неуверенный в себе человек, должен выдвинуться в сомнительное будущее. Работа «Вперед, вверх, во все стороны», по сути, является убеганием от этой неуверенности, какой-то крайности по другую сторону от происходящего. «Парус» — тоже история о неуверенности и о людях, которые в ней живут. Это то, как мы пытаемся вернуться назад, и как пишет Флюссер, пытаемся все равно за что-то зацепиться, потому что нам страшно по-другому. Но он же и заканчивает тем, что это все может оказаться «полем открывающимся для свободы».

New information [The big diffusion theory] from fantasticlittlesplash on Vimeo.

Мне очень нравится ваша «неуверенность». Это слово становится все более популярным в современных дискурсах вокруг нынешних геополитических и экологических кризисов. Проект модерности с его опорой на прогресс и стабильность практически довел мир до коллапса и на Западе все чаще звучат призывы посмотреть в хаос. Но мы здесь никогда и не были в устойчивом положении — мы, я могу говорить за свой Донбасс 90-х, родились и выросли в этом хаосе, это наше базовое условие. Сегодня мне интересно, как мы можем говорить от себя об этом своем опыте, какие выразительные формы находить.

Л.М.: У нас был проект «Транстрансляция», который мы анонсировали, как стрим о поэтике неуверенности и беспорядке как новом порядке.

А.Г.: Мы смешали несколько видов сетевой активности: вебинар, игровой стрим и трансляцию научно-популярной лекции. Идея заключалась в том, чтобы рассказать зрителю о беспорядке как о новом порядке, поэтике неуверенности, гибридном контенте и его производстве, но при этом сам конечный продукт должен был производиться с учётом этих же теорий. Трансляция состояла из стрима с полиэкранами, которыми мы управляли в реальном времени. Зритель мог наблюдать несколько внутренних стримов из игры, которую мы заранее разработали, и бесполую компьютерную голову, с помощью синтезатора речи озвучивающую необходимый нам текст. Сама подача материала длилась около пятнадцати минут, дальше зрители youtube могли в чате задать вопросы касательно темы трансляции, а мы, в свою очередь, отвечали на них с помощью упомянутой выше андрогинной головы. Это, конечно, был ироничный жест, но мы не исключаем возможность, что таким образом мы действительно можем передать мысль, поделится чем-то ценным и заразить сердца.

Л.М.: И в то же время мы оставляем возможность, что мы можем обмануть людей или люди могут обмануться сами.

А.Г.: Наша действительность такова, что подобные вещи происходят часто. В какой-то момент все много говорили о постправде, а теперь она уже есть как данность и мы спокойно учимся с ней жить. Читая новости, не можешь быть до конца уверенным — правда это или нет.

В вашей работе косвенно затрагивается вопрос идентичности, который во многом является основным полем идеологической борьбы в постмайданной Украине. От декоммунизации и «армії, мови, віри» до новых рейвов — вдруг появилась потребность эти идентичности обозначить, но чаще всего они также остаются медийными конструктами. Здесь мне намного более интересны локальные феномены, например, ваш dniprowave — гибридный и веселый нарратив о желаниях и проекциях этого города.

Л.М.: dniprowave — это скорее наша кухонная шутка, которая ложится в формат Интернет-жанров, вроде vaporwave или retrowave, где есть история об утерянном будущем и о ностальгии — это и днепропетровская история. Здесь строили ракеты, а теперь здесь этого нет, но есть другая версия будущего. Местный блоггер Артем Костюк, например, говорит о нереализованных архитектурных проектах Днепра: корона из высоток должна была превратить его в другой футуристический город — альтернативную версию Днепропетровска, который не состоялся. Нам очень нравится эстетика vaporwave и мы не можем понять, почему в Днепре до сих пор нет этих вечеринок. Наверное, отсюда и родился dniprowave. Сейчас уже есть пару каналов, где двадцатилетние ребята используют эстетику стерильного и киберсоветского Днепропетровска. Я жду, когда кто-то сделает эту страничку dniprowave для периодически возникающих на эту тему мемов и другого цифрового фольклора.

Image by Anton Shiferson; animation by fantastic little splash

Недостроенность становится своеобразным художественным тропом. Говоря о Днепре, историк Андрей Портнов ссылался на повесть Виктора Петрова «Без почвы». Здесь есть два уровня прочтения. С одной стороны — это особая характеристика города, который начинался как грандиозный градостроительный Потемкина, но так и не был закончен (эту же историю повторяет советскость, которая строит утопию, но коллапсирует, оставляя обжитую незавершенность). Второй уровень — невозможность устойчивой идентичности в быстро меняющемся индустриализацией и революциями ландшафте. Петров пишет: «Трагедия последних поколений в том, что они живут обрывками представления разных эпох, тогда как сами они принадлежат новой, иной эпохе, которую они пока что себе не могут представить». Этому тексту почти сто лет, но он все еще актуален для нас. Тем более сейчас, когда современность меняется слишком быстро. Но что, если взять эту нестабильность за отправную точку? Без почвы — это что-то флюидное, квирное или номадическое. Такое постоянное переизобретение отношений с пространством. Это очень интересно!

Л.М.: Претенциозность Днепропетровска продолжается и сегодня: в сегодняшних городских властях (нынешний мэр и блоггер Борис Филатов имеет все характеристики современности); в новой идентичности Днепра 2014 как супер украинского города, который спас Украину; в градостроительных планах, которые критикуют в Днепре и за его пределами. «О боже! В смысле? Станция метро от Захи Хадид?! Это же какой-то бред!». Да, это бред, но с другой стороны — лично меня это забавляет, ведь это продолжает историю про дополненную реальность, где каждый делает то, что он хочет делать, и Филатов просто воплощает эту идею. Днепропетровск — это город, где существует жилмассив Коммунар и в то же время — работы Олафура Элиассона, о которых многие днепряне даже не знают. Претенциозность продолжается, с новым мостом, с продолжением линии метро и другими инфраструктурными планами, но уже не за союзные деньги, а бюджетом одного города. Большой вопрос — нужно ли это? Но это происходит и это очень интересно. Само ощущение неопределенности вдохновляет, питает, но я пока не знаю может ли из этого что-то родиться.

А.Г.: Я часто ощущаю, что город организован и функционирует каким-то искусственным образом. Совок построил и развил заводы, нафигачил жилые массивы и тут достаточно хорошо выражена политика совка: строить без учета user experience, не считаясь с тем, как людям удобно ходить, ездить, и тому подобное. И вот теперь ты ходишь по городу с ощущением, словно ты — персонаж из другой игры, ты сюда вставлен: ты можешь прыгать и делать другие действия, но в этой игре нужны кардинально другие навыки. В последнее время я часто чувствую себя таким вот персонажем, вроде меня сюда вставили и все. Для меня само ощущение искусственного места — один из главных мотивов в нашей художественной деятельности. Оно поддерживается по-разному: идеологией, временем, технологией. Тем более, что сейчас многие медиа настолько сумасшедшие и иммерсивные, что эта искусственная особенность становится более явной.

Л.М.: Мы недавно обратили внимание на вид из нашего окна: на дом, на который мы смотрим уже три года. И вот я на него смотрю, и понимаю, что этот обычный украинский дом со всеми этими утепленными балконами, антеннами, временными пристройками, — выглядит как какая-то башня, которая сейчас поднимется на ноги и куда-то уйдет. Это очень странное ощущение. Этот днепропетровский ландшафт — анархичный, гибридный, странный, «тимчасовий, як всі ці тимчасові споруди» — он как раз соответствует непостоянству, отсутствию какой-то политики запоминания, и хаотичности как основному состоянию.

Так и есть и я снова скажу, что мне очень нравится, что ваша работа об этом тонком ощущении пространства — достроенного архитектурой или кибернетикой. Напоследок, откуда взялось название вашей группы?

Л.М.: Мы разговаривали о том, какие ощущения у нас вызывает художественная деятельность, и Саша рассказывал о каком-то моменте, который случился с ним. Он сказал: «Ты понимаешь, это маленький фантастический всплеск». Он продолжил что-то рассказывать, а я залипла на этом словосочетании…

А.Г.: В жизни бывают моменты, похожие на дежавю, что-то искреннее, очень чистое. Как будто ты долго ехал в душной машине, а потом в какой-то момент опустилось окно, ты высунул голову и почувствовал ветер на лице, воздух, дым, услышал голоса людей за окном, пение птиц, шум города и иногда такие маленькие прозрения словно светятся. Ты можешь сидеть на аллейке смотреть на какую-то собачку, листик на дереве и при этом тебе кажется, что ты смотришь вглубь самой реальности, ты видишь некий светящиеся комок искренности момента, такой простой и честный — вот такой момент я тогда и пытался объяснить. Мы до этого с Лерой много работали с Культурой Медиальной и снимали их фестиваль Конструкция: разного рода видеодокументацию, маленькие сюжеты, проекты. Долгое время нашими инструментами были камеры и когда ты работаешь, есть достаточно большая вероятность того, что ты сможешь заметить такие моменты потому что, все твое внимание направлено в этот глазок и ты наблюдаешь, наблюдаешь и тут — бац! — что-то происходит. Наверное это была и есть суть: то, как мы видим свою практику и говорим о вещах, которые нас поразили.

Л.М.: Даже если они кажутся незначительными.