Миша Букша — художник, работающий с разными медиа: рисунок, артбук, инсталляция, видео, скульптура. Сооснователь издательства BOOKSHA.

Родился в 1992 году в Кишиневе, где окончил Городской театральный лицей. Переехал в Киев, где закончил Киевский индустриальный колледж, а затем факультет книжной графики Национальной академии изобразительных искусств и архитектуры.

Основополагающей и важнейшей формой самовыражения для Миши является рисунок, в котором линия — стихийная и интуитивная. Основная тема творчества — взаимоотношения людей в социуме и размышления о необходимости социума как такового.

Прозвучит странно, возможно. Я хотела поговорить с тобой о травме. «Поработать с травмой» — такое уже общее место в современном искусстве. И в определенной мере идея травмы, если хочешь истинной травмы, нивелирована. Травма во многом воспринимается иронично, однако это очень сложная и важная вещь в искусстве. На твой взгляд, является ли травма необходимым условием для существования современного художника и что это значит для тебя?

Отвечая на твой вопрос, я начну с того, что любой человек так или иначе имеет травматический опыт. По-другому не может быть. Либо этот человек с какими-то психическими нарушениями, если его вообще ничего не задевает, ничего не травмирует. Человек устроен таким образом, что реагирует на внешние факторы. Художник — это тот человек, который все свои переживания рефлексирует через какой-то язык. Мне кажется органичным переводить свои травмы в форму искусства. Но я не считаю, что нужно работать только с травмой. В моем случае — это осознанный выбор. В подростковом возрасте, который был сложным у меня, уход от травматических будней в школе, — это было рисовать на обороте тетради или дома, чтобы не заниматься тем, что связано со школой. Так же как моя работа в театре. Для меня это было возможностью уйти в другой, более сказочный мир, где я могу открываться. И в театре мое самовыражение не проявлялось через травму. Все задавалось содержанием пьесы, ее смысл мог быть любым, в частности, положительным. А рисунки были наоборот агрессивными, драматическими. Например, это фигуры в скрюченных позах со слезами.

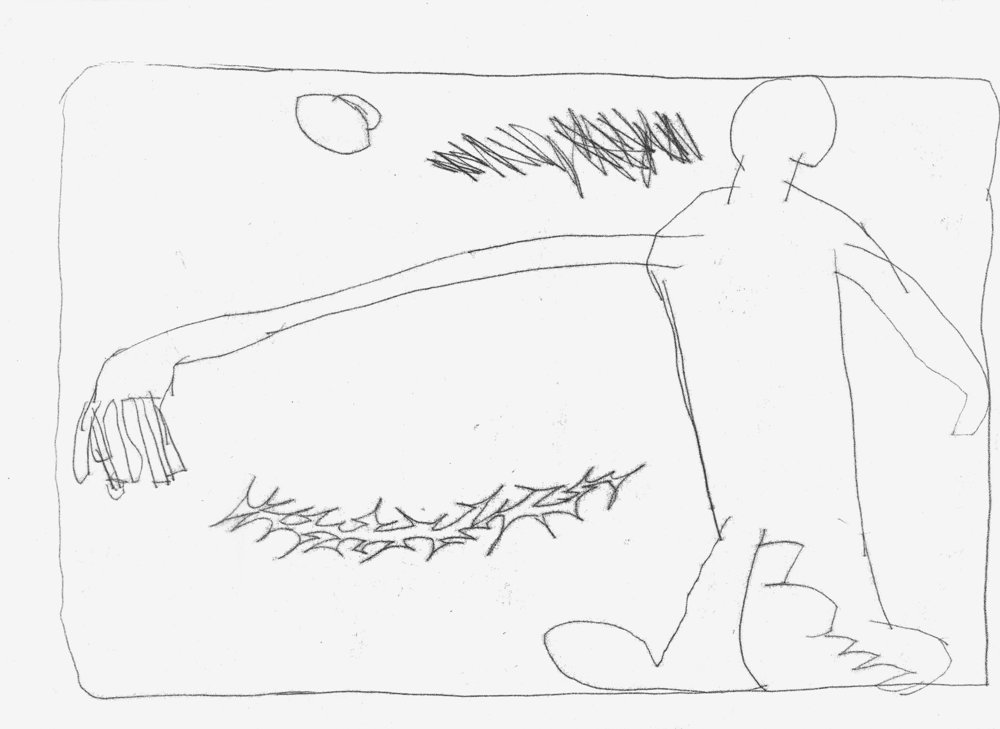

Когда я начал более осознанно подходить к тому, что я делаю, я пересмотрел все свои работы детского периода. И тогда я задал себе вопрос, что меня реально тревожит, трогает, по поводу чего я больше всего думаю. И первое, что пришло в голову, — это агрессия людей по отношению друг к другу и несправедливость от того, что мы не можем гармонично сосуществовать друг с другом. Это вечная тема, для меня так точно. Из-за негативного опыта моя сенсибильность и альтруистичность усилились. В своей художественной практике, а именно в графике, стараюсь работать в виде экспромта. Это не работа по эскизам, не придумывание композиции и сюжетов. Я могу держать в голове какую-то историю, какое-то настроение, которое хочу передать, но все меняется в процессе. Например, в проекте «Школа» я решил выбрать ту же форму, в которой я это делал в подростковом возрасте. Я сажусь за стол, у меня стопка бумаги, фломастеры, краски, карандаши. Что получается, то и делаю.

Своего рода автоматическое письмо?

Да, что сейчас чувствую.

Одновременно есть много художников, которые не работают с травмами. Мне кажется, что вообще стереотипизация не нужна. К примеру, «это слишком популярно», «это заездили», ну, c’mon, на тему любви такое количество произведений создано, на тему смерти, наверное, еще больше, но мы все равно возвращаемся к этому, потому что мы все думаем об этом, это все про нас. Это самые базовые переживания любого человека. Любовь и смерть, секс и страх. Важно просто искренне отвечать на эти вопросы, что тебя реально тревожит, что вызывает у тебя эмоции любого рода, положительные или отрицательные.

Расскажи о своем опыте в театральном лицее в Кишиневе. Ты ведь учился там на актера? Каким образом (и произошел ли) разрыв между изобразительным искусством и актерским мастерством? Почему ты предпочел в итоге рисунок театральной практике?

В детстве я был очень активным и очень артистичным.

Сейчас тоже (улыбается).

Но не настолько, как в детстве. Поверь мне. Мама понимала, что в обычной школе будет невозможно. Она нашла невероятный театральный лицей (Городской театральный лицей, г. Кишинев, Молдова — прим. авт.) и решила меня туда направить. На момент поступления мне было еще 5 лет, я не очень хорошо читал. Но все были в шоке от моих экзаменов. Мне нужно было прочесть стих, басню, спеть песню, пообщаться с людьми. Я очень понравился жюри, но был слишком мал. В следующем году (все также плохо читал, мне кажется, что я до сих пор плохо читаю), они сказали: «Миша, мы тебя берем!».

Это была невероятная школа. Когда я сейчас вспоминаю, у меня до сих пор мечта там поучиться. Мы делали все, что хотели. Ни один ребенок в нашем классе….

Не пострадал…?

Да. Никаких плевков, обзывательств, ярлыков. Например, мы открывали книжку Пушкина. Ксюша Хаджи с лучшей техникой скорочтения читала, а мы с друзьями отыгрывали. Это было наше развлечение на переменах. И когда после этого я приехал в Киев и попал в обычную среднеобразовательную школу, со всем своим артистизмом, я тут же начал не нравиться ряду ребят. Они на меня ополчились, сделали «клуб ненавистников Букши», «провожали до дома», бросали камнями. Все, что показывают в фильмах про буллинг, — все со мной было. Это длилось до 9-го класса, что вогнало меня в депрессию. Стабильная температура, нервы, ряд гастроэнтерологических заболеваний, которые магическим образом исчезли, когда я поступил на художественный факультет Индустриального техникума (ныне — Киевский индустриальный колледж). Большинство ребят в группе были тоже изгоями в школе, либо просто творческими ребятами. Это было начало новой взрослой жизни.

Хорошо. Ну, а сам разрыв? Почему ты забросил актерское мастерство?

Оказалось, что язык изобразительного искусства мне гораздо понятнее, чем язык актерского мастерства. Я просто лучше его понимаю. Отчасти это связано с Михаилом Врубелем, который мне очень нравился в подростковом периоде. Я мог часами рассматривать его картины, или иллюстрации Михаила Майофиса, который нравился мне с детства. Я понял, что эта картинка меня привлекает больше, чем та картинка. Я легко читаю этот язык, я понимаю, что это такое. Что касается актерского мастерства, то сам процесс перестал вызывать эмоции, которые вызывал в детстве и юности.

Но твои рисунки на раннем этапе имели такую терапевтическую функцию?

Терапевтическую однозначно. Но уже при поступлении в техникум нужно было много работать. Академический рисунок предполагает много правил, это наука. В какой-то момент это начало превращаться в рутину, но мне эта рутина нравилась.

Практика рисовать каждый день сохраняется до сегодня?

Нет, сейчас я не рисую каждый день. Когда тут халтура, тут книжная верстка или погулять с собаками, о каком сесть и рисовать может идти речь? У меня с рисунком особые отношения. С годами практики я понял, что мне нужно разрисовываться от 3 дней до недели. Только тогда я начинаю быть довольным результатом того, что вижу перед собой, иначе другое — рутина.

В интервью Bird in Flight ты сказал, что «академический рисунок не делает тебя художником». А что делает?

В первую очередь, особый взгляд на окружающий мир и вообще возможность рефлексировать это через любую форму искусства. Это уже делает меня и любого другого человека художником. Любую обыденную вещь, любое понятие можно трансформировать, переосмыслить через язык искусства, даже разговор на лавочке. Вопрос только в том, примут ли это другие.

Для тебя важно это принятие другими? И кто эти другие?

Для меня, в первую очередь, важно мое приятие. Если я доволен результатом, трудно мое довольство сломать. Я часто советуюсь с друзьями: Ярославом Солопом, Олей Гайдаш, Катей Либкинд, Катей Лесив. Мы обсуждаем проекты друг друга. Тем не менее, зачастую спрашиваю чье-то мнение, чтобы убедиться в своем. Мне нужно (если грубо-грубо-грубо) услышать чужую точку зрения, чтобы утвердиться в том, что я прав. Сейчас меня не интересует «нравится—не нравится», «похвали—не похвали», мне важна ответная реакция, что другие художники думают по этому поводу, как бы они отработали эту идею?

Я пересматривала твои рисунки и как-то обратила внимание на образы — это либо какие-то очень первозданные, архаичные персонажи из прошлого, либо пришельцы из будущего. А где настоящее?

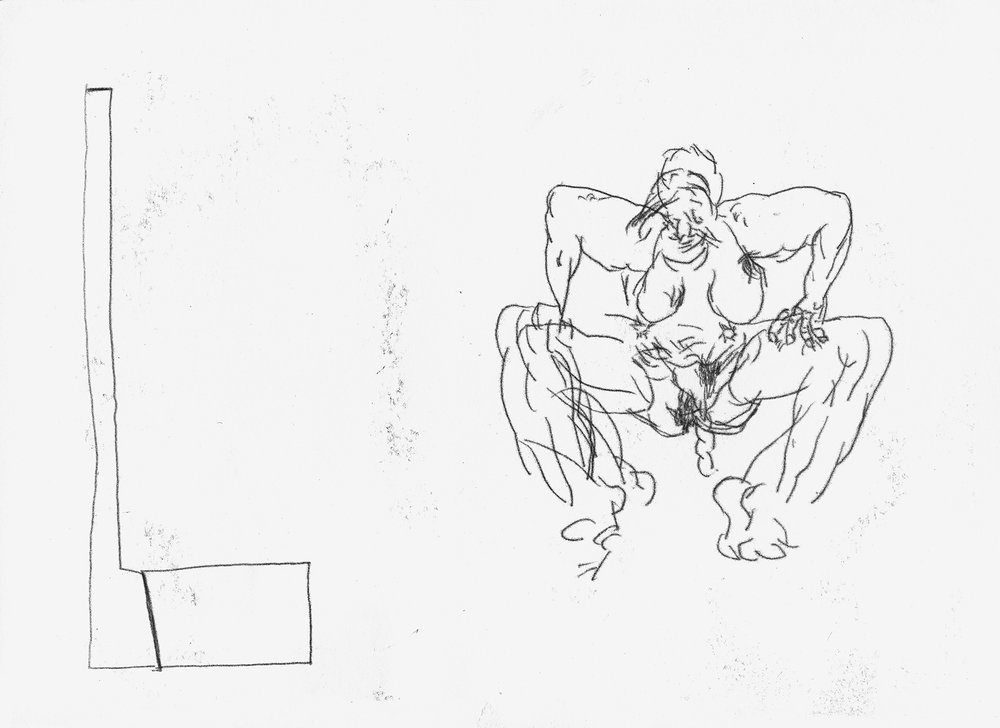

Эти персонажи — это всегда коллаж из образов, которые я себе представляю. Это все мои фантазии. Фантазировать на тему современного и обыденного мне кажется странным. Я редко фантазирую обыденные вещи. Рисунки, которые я не компоную в серию, а просто делаю, все в целом — это о человеке, о каких-то формах, образах, которые рождаются на бумаге. Мне нравится эстетика комиксов. Как там решена пластика тела, за счет облегающих трико. Мне нравится тема героизации людей. Я не фанат комиксов, особо много их не читал, но мне близка эстетика и концепция. Она во многом отображает нашу обыденную жизнь. Идея, что есть какой-то герой, который всех спасет. Это про многих из нас, но на самом деле нет никаких героев. Мы сами для себя эти герои.

Ну, такой наиболее продуманный и сделанный — это проект «Примитивные люди».

Primitive People.

Почему? Для тебя важно не переводить?

Не хочу переводить, я так придумал. На английском это примитивный и первобытный.

Так вот. В проекте Primitive People, в тексте к выставке, которая проходила в Харькове в галерее COME IN, Боря Филоненко написал, что это «Мыслительный эксперимент», если ты согласен с этим…

Да, я с этим согласен.

Что это за эксперимент? Кого над чем?

Это мой эксперимент, если его можно так назвать. Этот проект про настоящее, про человека. Он начался с моих размышлений — довольно долгих — на тему того, что такое история, что такое этика, что такое взаимоотношения между людьми. Все эти мысли меня всегда отсылают вот куда-то туда далеко. И я часто сравниваю, как бы мы себя повели, если бы вообще социума, установок, социальных стереотипов не было? Ведь такое время было, 100 тысяч лет назад. Мы жили просто в горах, пещерах, лесах. Нас вообще не волновало ничто, кроме того, как выжить. Если бы я, Миша Букша, решал такую же проблему, как сегодня, как бы я ее решал вот тогда? Мне было очень интересно, почему люди ведут себя так или иначе. Почему они не думают, что все это глупости, высосанные из пальца проблемы? Если все, что нам нужно, грубо говоря, быть сытыми, быть рядом с близкими нам людьми, чтобы было тепло на улице, природа и так далее.

В этих рисунках эстетически и по форме меня подтолкнул Франсиско Гойя со своей серией «Бедствия войны». Мне нравится, что там тоже есть такая история комикса. Это графическая серия, но я, как книжник, воспринимаю это как артбук, не оформленный в артбук. Работы Гойи совсем вне времени, когда он это создавал. Там есть и жесть, и критика религии и т.д. Мне очень нравится, как он работает в графике с пластикой. Для меня пластика очень важна. Через фигуратив проще всего передать пластику, а через пластику эмоцию, мысль, настроение, идею. Для своей серии я сразу выбрал технику монотипии. Мне больше нравится работать кинестетически, переходить на ощущения руки. Мне важно, чтобы пластика передала эмоцию, которую я испытываю или может испытывать человек, который будет смотреть эту работу.

Но ты еще вводишь такие категоризация по названиям в эту серию.

Эти названия связаны с бытовыми вопросами преимущественно. Вообще серия началась с двух рисунков. Это ребра, из которых цветет что-то, и фигура женщины, которая испражняется. Это все вечные темы жизни и смерти.

«Ребра» — это был самый первый рисунок. Потом я начал дробить, придумывать сюжеты с разными людьми, вычленять их из совершенно бытовой жизни. Для меня важно, что каждая из этих работ, когда она находится рядом с другой, создает длинную ленту. Это все одна плоскость. Мне хочется, чтобы зритель понимал, что все эти рисунки существуют в одном пространстве. Мы можем тут сидеть говорить или палочками добывать огонь, а в тех кустах кто-то кого-то трахает, и это было бы абсолютно нормально, тогда. В наших сегодняшних условиях это было бы ад. Сейчас бы вызвали полицию, а мы бы хихикали и пересказывали эту байку долго и нудно своим друзьям. А 100 тысяч лет назад это было бы нормальной практикой.

И что делать теперь?

Да ничего не делать. Я просто задаю себе все эти вопросы. Мне это помогает разрядиться и не так серьезно относиться к тому, что вокруг происходит. Благодаря рисункам я формулирую мысли и мне не приходится так долго разговаривать об этом. Чтобы каждый раз не говорить об этом, я нарисовал работу и поставил для себя точку. Возвращаясь к самому началу нашего разговора, это именно то, что художники и делают, по моему мнению. Эта тема закрыта. Уже не будет такой душевной боли, когда ты это в какую-то форму перевел.

Мне кажется, что выставка на Андреевском спуске (Первая персональная выставка Михаила Букши. Кураторы: Леля Гольдштейн, Маша Хрущак — прим. авт.) — лучшая форма показа твоих работ. Ты, как зритель, мог как будто бы соприкоснуться с этими работами. Мне кажется, что есть произведения настолько тактильные, и возникает проблема репрезентации, как передать ощущение от самих произведений. И самый честный способ показа был бы, если бы ты, например, вот принес бы сейчас пачку рисунков, и мы смотрели бы их.

Да, это было бы самое честное восприятие работ. Потому что они так и создавались.

И это утрачивается из-за выставочного формата.

Не утрачивается, а дополняется.

Но возникает дистанция.

Да, конечно.

А ты не думал о другом формате показа?

Потому я люблю артбуки. Все остается. Та же форма, никакой дистанции. Ты листаешь эти страницы. Артбук меня всегда манил и манит до сих пор, это архитектура, это целое пространство, которое ты переворачиваешь, это кино. Артбук — очень недооцененная, как мне кажется, форма. Я редко вижу артбуки в художественных институциях.

О чем ты мечтаешь?

Сейчас, честно, мечтаю о комфорте. Проводить день и получать удовольствие — проживать его. Ритм жизни настолько быстрый, не всегда успеваю насладиться простыми вещами. Выходит, разве что, когда неделю проведу на даче. Ощущение умиротворения и спокойствия, вот чего мне не хватает, но я работаю над этим.

Текст: Тетяна Кочубінська

Світлини: Марія Павлюк