30 октября днепровская галерея «Артсвіт» открыла новый выставочный сезон проектом культурной резиденции при поддержке Украинского культурного фонда. Программа резиденции в Днепре прошла в августе-октябре 2019 года и состояла из исследовательского, перформативного и визуального фокусов. Каждую часть резиденции формировали и воплощали приглашенные галереей кураторы.

Направление исследовательских практик под курированием Алисы Олевой (Россия—Великобритания) было посвящено альтернативным путям исследования городского пространства. Перформативное направление менторил художник и куратор Вальдемар Татарчук (Польша). Третье и завершающее направление — визуальное, — было сфокусировано на изобразительном осмыслении города, его курировали художники Люся Иванова и Егор Анцыгин (Украина). Объединяющей для всех трех частей резиденции стала тема города — его публичное и личное пространство. За полтора месяца с Днепром и его историей познакомились 21 украинский культтрегер/-ка из разных регионов страны. Реализованные в процессе и по окончанию проекта работы резидентов представлены на групповой выставке авторкой проекта Витой Поповой и кураторами каждого из направлений резиденции. Выставка проходит в галерее «Артсвіт» в Днепре с 30 октября по 7 декабря 2019 года.

О коллективном исследовании, вновь открытом для себя родном городе и об ответственности за влияния на чужую художественную практику Галина Глеба поговорила с кураторами визуальной части днепровской резиденции, художниками Егором Анцыгиным и Люсей Ивановой.

Егор, Люся, галерея «Артсвит» пригласила вас быть кураторами визуальной части резиденции в Днепре. Расскажите, какая задача стояла перед вами от организаторов, и как вы сами определяли для себя кураторскую идею и цель?

Егор: Перед нами как кураторами стояла задача выбрать 7 участников: троих днепровских художников и четырех художников из других регионов. В наш визуальный раздел подалось больше всего заявок, около 60. Соответственно из Днепра резидентами стали Даниил Галкин,

Антон Карюк и Светлана Шарамок, а из других городов — Женя Коршунов, Даниил Немировский, Настя Свириденко и Елена Двухглавова. Для нас было важно увидеть заинтересованность городом среди участников, но также хотелось, чтобы проект участника\-цы вызревал в процессе резиденции, чтобы идея видоизменялась в соответствии с контекстом города и среды.

Люся: Мы внимательно изучали портфолио каждого, обращали внимание насколько близок нам творческий метод будущего резидента, насколько он «визуален», и также насколько открыт он или она к взаимодействию со средой и коллективной работе.

Егор: Гендерный баланс был важен. Так мы отобрали резидентов, среди которых у каждого разный инструментарий —один живописец, другой график, кто-то с фотографией работает, другой инсталляцией занимается.

Из этого следует, что в подборе резидентов вы ориентировались на умения автора совмещать исследовательскую практику с изобразительным инструментарием, способности автора к пластичности его метода и того, насколько может художник\-ца отступиться от привычных изобразительных выразительных средств. По итогу резиденции можете сказать, кто из участников вышел в иной для себя изобразительный медиум?

Егор: Мы бы скорее говорили о том, что все участники по-иному подходили к работе, менялся не столько инструмент, сколько подход в работе и способы репрезентации.

Люся: И метод у художников менялся. Например, Женя Коршунов в этом проекте практически ушел от свойственного ему сарказма. А Даниил Немировский обычно работает с малоформатной графикой, а тут разошелся на четырехметровый лист — работал с ним как с монументальным эскизом, еще и в цвете. В случае с Немировским, мы наблюдали, как художник предвкушал свою работу еще до создания и от того буквально вошел в транс, уже никого не слышал и очевидно пережил совсем новый для него опыт восприятия своей идеи и ее воплощения.

Егор: А Света Шарамок обычно работает с линогравюрой и с фотографией по отдельности. А тут она совместила инструмент с материалом и буквально напечатала свое произведение на листе фотографии. Наслаивание графики на фотографию с ее особой текстурой проявило в ее произведении какую-то дополнительную реальность, иной слой.

А если вернуться к вопросу о вашей изначальной кураторской идее для резиденции, была ли она у вас вообще и как вы вводили резидентов в контекст города?

Люся: Мы не ставили задачи всем резидентам работать с определенной темой.

Егор: А хотя была одна подкупающая нас тема, — «Мальовничі барви Дніпра», — но мы почему-то от нее отказались (смеется).

Люся: Идеей было погрузить резидентов в город насколько возможно это сделать за неделю. А вот задачей было создать максимально комфортные условия для того, чтобы они отрефлексировали впечатления и произвели свои работы.

Егор: Если говорить о программе, то она состояла из двух частей. В первой части — четырехдневный информационный вброс. Мы прошли весь центр, индустриальные части города, райончики и подворотни, посетили музеи.

А поскольку в заявке Женя Коршунов указал, что ему интересно было бы выяснить, существует ли Днепропетровская школа живописи, отдельно день мы посвятили выяснению этого вопроса и небольшому исследованию. На деле же завалились всей нашей веселой компанией на посиделки к Алиеву-Ковыке, одному из немногих представителей эдакого художественного свободомыслия в Днепре, и с ним говорили о региональной школе и традиции.

Люся: Но и свои идеи проектов мы также обсуждали коллективно, рассказывали о собственных методах работы, нарабатывали коммуникационные связи. Мне кажется, что именно коллективность взаимодействия важна для участия в групповых резиденциях, узнаешь специфику мышления друг-друга.

Но если идея не воплощенной работы проговаривается автором в коллективе, и коллектив на не реализованную работу дает фидбек (а значит отчасти влияет на итоговую реализацию идеи), — где тогда проходит грань между индивидуальной и коллективной художественной практикой?

Егор: Мне кажется, когда художник едет на групповую, а не одиночную резиденцию, то это необходимый опыт — выход из собственной зоны комфорта. Но, безусловно, если человеку некомфортно проговаривать свои идеи в коллективном обсуждении, никто из него палками идеи не выбивает.

Люся: Это была скорее эдакая фокус-группа, на которой ты испытываешь свою идею. И для нас это также стало внутренним вызовом и заданием — не менторить, не превратится в образовательный курс, поскольку мы видим резиденцию как способ общения, как коммуникацию. Мы не набирали учеников, мы набирали готовых к взаимодействию художников.

Для Егора опыт курирования не новый, но ты, Люся, впервые пробуешь себя в кураторстве. С какими сложностями ты столкнулась? Ощущала ли иную зону ответственности, нежели когда занимаешься исключительно художественной практикой?

Люся: Перед стартом резиденции я боялась сложностей в построении коммуникации и опасалась, что могу неумышленно перейти в назидательную форму общения. Или, к примеру, если мне не понравится чья-то работа, я не совладаю с собой и не найдется что сказать. Но мои страхи были лишними, все прошло очень комфортно. Надеюсь, для всех участников.

А как насчет художественной ревности? Вы ведь сами активно практикующие художники, случалось ли, что в процессе обсуждения работ резидентов в голове возникала мысль «черт, почему эту идею придумал/-ла не я»?

Егор и Люся: Хммм…

Егор: Мои художественные рецепторы в то время были настроены на внутрисоциальную, внутриколлективную работу. И даже если бы подобная мысль у меня возникла, то я уверен, что реализация у разных авторов одной и той же идеи все равно будет совершенно разной.

А у тебя, Люся? Я сейчас не про зависть говорю, а про отчуждение идеи, когда чувствуешь, что твоей художественной практике эта идея ближе, чем автору, ведь ему сложно с этим совладать. Были такие моральные дилеммы в процессе?

Люся: Сложный вопрос. Мы действительно много обсуждали каждую конкретную работу, и произведения разных автор существенно менялись в процессе реализации. Но по итогу я солидарна с каждой идеей и каждым художественным решением.

Егор: Знаешь, я очень рад, что именно с Люсей в этой резиденции. У нас получилось смешивать два наших художественных метода. Не было чисто моего взгляда на процесс и чисто Люсиного, получилось некое общее расширенное поле художественного опыта. И для нас сейчас это отдельный superskill , который мы лично для себя в этой резиденции открыли.

Люся: Ооо, это так приятно (застеснялась).

Ваша визуальная резиденция строилась в первую очередь на изучении города, но первая секция резиденции, например, также была посвящена исследованию города. Не ощущали ли вы некую тавтологию в этих двух секциях?

Люся: Исследовательская секция резиденции строилась совершенно по другому принципу. Алиса Олева с резидентами разрабатывала методы взаимодействовать с городом, она привезла специальные инструменты, аппаратуру, с помощью которой можно, например, можно усиливать эффект взаимодействия со звуком. Подобные методы изучения города резиденты и применяли. Наш подход был, скорее, похож на фланерство активного туриста, которое открывало нам много тем- зацепок.

Как коренные днепровцы, какие локации или важные точки города вы считали важным показать участникам в Днепре. Ну, и что нового увидели глазами уже непосредственно резидентов в этом городе?

Люся: Если говорить о конкретных местах, то это заводы, на которые мы попали, это метро, в котором я и сама была только единожды в детстве и уже ничего не помнила. Исторический музей, зоологический музей, Дворец Ильича, и другие.

Егор: Твой личный фокус меняется из-за коллектива вокруг, из-за группового интереса. Часто ловил себя на мысли, что смотрю на иное, чем смотрел бы, если бы гулял один. Мы с Люсей действительно никогда столько не гуляли в этом городе, отдельные его части впервые сумели увидеть. Прогулки были буквально на истощение.

Почему эти места определяют Днепр, ведь заводы есть и в других городах, а исторические и зоологические музеи и вовсе создавались в советское время по некоему шаблону. В чем особенность Днепра?

Егор: Это не об эксклюзивности, а об изучении ландшафта города.

Люся: До 1987 года Днепропетровск был закрытым городом. Антон Карюк говорит, что может определить человека из Днепра в любом месте Мира, по его зажатости и расставлению собственных границ, он, собственно, сделал работу на эту тему, создав образ изоляционной ленты из своего детского зеркала, которую можно пересечь, посетив выставку. А для нас эта тема стала зацепкой, которую мы развивали в наблюдениях и дискуссиях.

Мы поднимали вопрос о поиске некой «дніпровості», в чем особенность этого города. Но общего для всех взгляда на город так и не выработали.

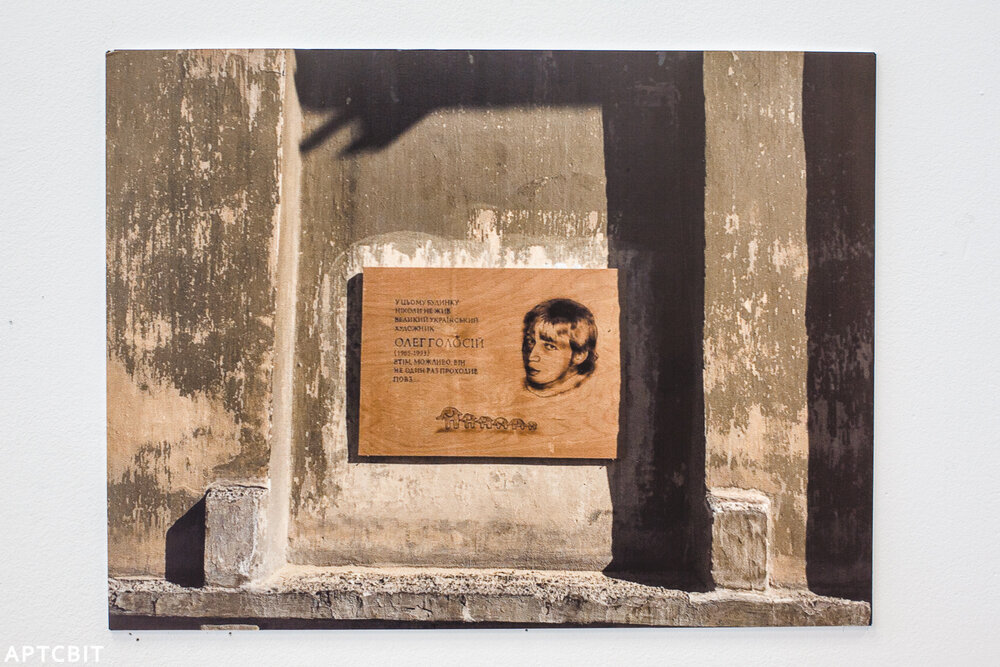

Егор: Упомянутый ранее Женя Коршунов хотел поработать с темой Олега Голосия в Днепре. И с этой целью мы попросили Леонида Афанасьевича Антонюка, преподавателя Голосия в Днепровском художественном колледже, прогуляться с нами по городу, рассказать о конкретных местах, людях и том времени в целом.

Мы записывали эту прогулку, и Женя для выставки написал большую картину под названием «Пейзаж вокруг Днепропетровского художественного колледжа 1980-х годов».

Возвращаясь к теме Днепровской школы живописи, в которую, собственно, и Голосия с его экспрессивной живописью включают. К чему вы пришли в процессе этой разведки, что же такое Днепровская школа живописи?

Люся: Это когда ты вот так хватаешь большую тряпку, макаешь смачно в палитру, потом пробегаешь мимо холста и так — шляп-шляп! Вжух! И финальным штрихом еще блик ставишь… Шучу, конечно, но все это о некой размашистости и экспрессивности живописи.

Надо сначала определиться с понятием, что же такое школа. Если это включает в себя место учителя и его учеников, у которых один подход — либо более философский, либо более манерный, — тогда можно говорить сразу о двух днепровских школах живописи. Одна идет от Леонида Афанасьевича Антонюка, а вторая от Владимира Бублика. Это два творческих метода, которые я ярко прослеживаю в их последователях.

Егор: Понятие Днепропетровская школа живописи появилось из академического дискурса, то есть про то, что есть днепропетровская школа, одесская школа, харьковская школа мы впервые услышали уже в Киевской академии. Это такой сугубо образовательный концепт.

Мне кажется довольно симптоматичным для постсоветского искусствознания, что Днепровскую школу в изобразительном искусстве Украины определяют именно через живописную традицию, учитывая, что реминисценции могли бы быть не только на живописоцентричность Голосия, но в общем-то и на концептуальность Ильи Кабакова.

Люся: Да, Кабаков и прожил в Днепре меньше десяти лет в раннем детстве, но наш город мало имел влияние на его становление как художника, и к концептуализму до сих пор не каждый зритель и не каждая художественная среда готовы.

Как бы там ни было, но днепровцев действительно узнают по манере письма. В академии в Киеве, например, говорят, что художники из Днепра умеют замешивать «серебристую» гамму и мастерски «намазать» — широко писать, взять пятно, вкусно собрать цвета. По моему мнению, днепровская школа живописи — это о смаковании материалом, живописной амбициозности и эксцентричности. Но эти характеристики касаются только тех, кто следует именно этому направлению. Помимо пресловутой «Днепровской живописной школы», есть интереснейшие художники, кого эта традиция «не взяла» (смеется).