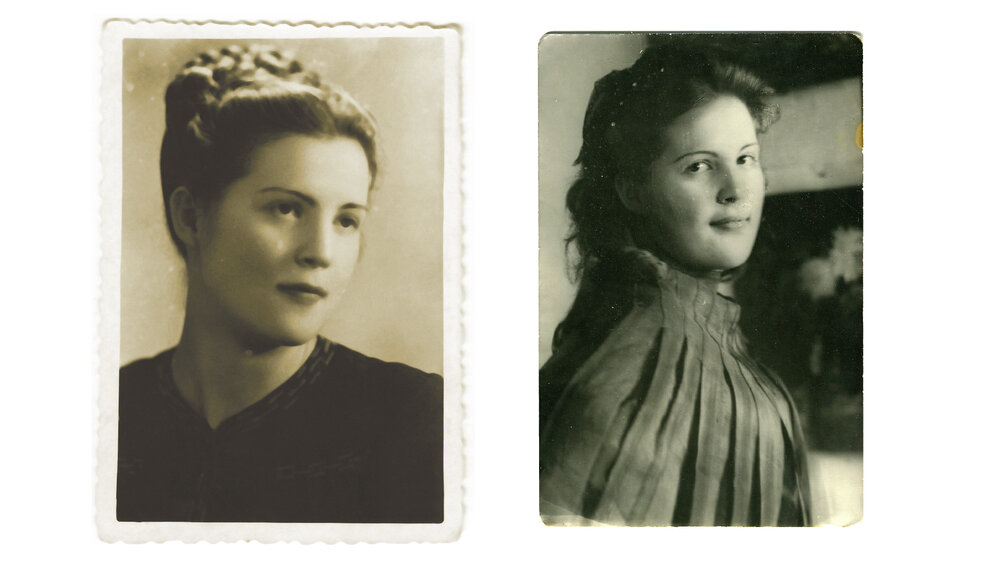

Художница Алина Николаевна Ламах (1925–2020), урожденная Карпичева, прожила долгую жизнь, исполненную переездов, сложностей, открытий, радостей и ожиданий. Алина Ламах — автор акварелей и гобеленов; закончила Ворошиловградское художественное училище, затем в 1954 году Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Вся ее последующая профессиональная деятельность связана с Дарницким шелковым комбинатом в Киеве, где она проработала почти 30 лет.

Сегодня Алина Николаевна, в первую очередь, воспринимается как супруга советского украинского художника Валерия Павловича Ламаха (1925–1978), известного своими работами в области монументального искусства и поэтико-философскими текстами «Книги схем». Безусловно, вклад Алины Ламах в историю украинского искусства неоспорим. Она — как хранительницы Схемы — не просто сохранила, но и передала нам сегодняшним фундаментальный труд В.П. Ламаха, который она кропотливо разбирала, переписывала, расшифровывала сложный почерк художника, перепечатывала еще на печатной машинке, редактировала и уточняла. Печатное издание «Книг схем» впервые увидело свет в 2015 году в виде двух томов сочинений, над которым трудились Алина Ламах как составитель и искусствовед Людмила Лысенко как редактор. И совсем недавно в начале 2020-го года вышло переиздание книги. «Книги схем» ещё ждут своего исследователя и интерпретатора. На данном этапе при скрупулезной кропотливой работе Алины Ламах этот труд сохранен и открыт миру, но осмысление схематических идей и мировоззрения еще подлежит тщательному изучению.

Мне посчастливилось несколько раз видеться и общаться с Алиной Николаевной. В августе 2019 года все же удалось записать воспоминания Алины Николаевны о себе, ведь обычно она предпочитала о себе не рассказывать. Комната, в которой проходили беседы, имела свою особую ауру, напоминая «художественный кабинет», в котором можно было увидеть сухие цветы, растения, записи, книги, рисунки, гобелены, коллекцию минералов В.П. Ламаха, фотографии. Особую атмосферу поддерживал и характерный тихий тембр голоса Алины Николаевны. От этого всего исходило ощущение гармонии и какого-то особого христианского смирения, которое сквозит в некоторых текстах «Книг схем».

В Алине Николаевне поражали глубокие черные глаза и очень проницательный взгляд. Поразительно, насколько живы воспоминания в человеке. Вспоминая детство или опыт войны или учебы, как будто заново переживается тот поток эмоций, который не изменяется, а хранится в человеке всю жизнь. Личные воспоминания Алины Николаевны Ламах — это также и рассказ об истории нашей страны, рассказ о перемещениях, былых и сегодняшних нормах жизни, о человеческом факторе и взаимодействии.

ДЕТСТВО

Вы родились в Киевской области?

Да, в 1925-м году. Тогда это была Житомирская область, потом стала Киевской, не знаю, в каком году. Отец закончил сельскохозяйственную академию, тогда это было училище, в Мценске (город в Орловской обл., Россия — прим. авт.). И был направлен на работу на Украину, в Макаровский район, село Нежиловичи. Там он был лесником. У него был свой дом, хозяйство и лошадь как орудие производства. Потом посчитали его кулаком, наверное. Заслали на север. Но это была не совсем ссылка, его направили на работу — поднимать на Севере сельское хозяйство. Он по профессии был зоотехник. Ну, и он, конечно, уехал и забрал семью с собой.

Семья — это вы, мама…?

Был брат еще старше на год. Мне тогда не было еще двух лет. Короче говоря, очутились мы в устье Двины, в районе Архангельска. Громадный остров, мы его потом находили в интернете, большая площадь.

А мама ваша чем занималась?

Мама — домохозяйка.

Как долго вы были на севере?

До 1930-го года. Жили мы там в «домике на куриных ножках» (смеётся) — на сваях. В период половодья там заливало остров. И скот подымали на верхний этаж в доме, а люди постоянно жили вверху, на сваях. В окно мы с братом смотрели на пароходы, на воду, рисовали. Я хорошо помню детство. Было два эпизода, которые запомнились. Оба связаны с цветом, с белым. Первый был, когда работал сепаратор, — молоко перегоняли или сметану — и я решила туда бросить котёнка, чтобы он покушал, не знаю мотивов. Бросила котёнка, а он серый был в полосочку, и выпрыгнул белый кот. И меня это так удивило. Что он выпрыгнул — это нормально, но почему он белый стал (смеётся)? И второй эпизод. Люди собираются в дорогу, и на земле лежат индюки белые, которых уже зарезали, а несколько еще ходят. Половина ходит, половина лежит. Белые индюки. Такие две картинки белые.

Если на куриных ножках, то воспоминание было больше сказочное, чем ссыльное?

Конечно, сказочное! Причем архитектура такая деревянная: там была как бы предкомната — большое пространство, сени, туда поднимают корм для животных, сено, самих животных. А вверху сплошные балки, и вот мы (с братом) подозреваем, что там Баба-Яга живет. Мы знали о ее присутствии, знали, что она есть. Страшно переживали, вели себя достойно, чтобы не опорочить. Нам родители говорили, что она есть: «Но вы должны с уважением относиться и не бояться. Потому что она забирает плохих людей. А вас это не касается, вы хорошие».

Мудрые родители.

Да. Еще там рядом работала лесопилка, лес сплавляли по Двине. Мама там работала, сортировала горбыль, а всякие отбросы, чурбаны с лесопилки приносила домой. Дома были доски, всякие обрезки, в общем, материалы для работы. У нас под кроватью был склад, вытаскивали доски — «наши родственники»: тетя, дядя, бабушка. Все были — всем были лица нарисованы. Доска — это человек, вверху голова. Мы по ним рисовали. Брат уже рисовал тогда. Он у нас затейник был, в основном, я — в подчинении. «Тетя» была нормальная доска, брат двоюродный был, не помню, кто еще, много было людей, они между собой общались, ходили друг к другу в гости. А дядя был кочергой.

Не помните, почему?

Помню, он эстонец. Был высокий такой, худой-худой. Поэтому он у нас и был кочергой. А Баба-Яга — это кривая такая доска, сучковатая, и к ней привязывался веник обычный. Игрушек у нас мало было — все, что делали родители. Мама кукол мастерила, папа тоже что-то делал, мебель куклам. Все были заняты работой. Праздники свои выдумывали. Был у нас день носорога, отмечался он в понедельник.

Каждый понедельник?

Да, каждый. Мы все время спрашивали, когда будет понедельник. Я еще не умела разговаривать, я называла понинейшик, так мы его и называли. Не помню, как конкретно отмечался праздник, помню, что был понедельник. Отмечался на подоконнике на большом окне, откуда видно море белое и пароходы. Тогда мы не знали, что это было Белое море, фактически это была Двина, устье Двины. Довольно широкое, масса островов. Папа был инспектор этих островов, на лодках переплывал туда. Мама страшно переживала. Это неспокойно по морю, на лодке. Мы в основном были дома с мамой и своими играми. Когда она уходила на работу, мы оставались одни. Сейчас не положено ж этого делать.

У вас яркие детские впечатления о цвете, а когда вы решили художницей стать?

Уже тогда я рисовала, а художником я стала в другом возрасте, в 6-м классе. Папа хорошо рисовал, и на севере этим зарабатывал. Делал всякие поделки из кости. Мы собирали кости, по улице, приносили ему. Он делал брошечки, подвески, серьги, коробочки, палочки деревянные покрывал лаком, а на лаке — цветы. И все в торгсин (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, существовавшее в 1930-е гг. — прим. авт.) сдавал. Мы, конечно, добирались до его красок, родители на работе, надо же чем-то заниматься.

Видим в окно — пароходы плавают, с колесами, колесные пароходы. Однажды мы решили построить пароход: банка такая вертикальная, круглая с черным лаком. Мы ее кладем на пол, и по два колеса, с одной стороны и с другой, сверху городим доски, без лица уже, и с табуретки переворачиваем, и плывем. Тут слышим натуральное шипение, настоящий пароход поплыл — открылась банка с черным свинцовым лаком, и мы уже задыхаемся, черная лужа по полу поплыла. Брат же ж командует, я его спрашиваю, что будем делать? Он диктует — будем уходить! Начинает одеваться, одевает меня, и мы идем в сорокаградусный мороз. Зима. Идем. Знаем, где мама работает. Мама навстречу идет: «Деточки, вы куда?» — «Мы к тебе. Мы лак разлили!».

Кое-как одетые, кое-как застегнутые, мама потом нас отогревала. Так этот черный лак и остался, никто его не вывел.

А что произошло в 6-м классе?

Я приняла участие в олимпиаде (уже в Украине — прим. авт.). Была художественная олимпиада, и я нарисовала картинку. Масляными красками. Это было впечатление детства. Лес, сквозь деревья просвечивается луна и идет волк. Не знаю, почему такой образ. Заняла какое-то там место и получила премию — настоящую готовальню! И мне это так польстило, потому что до этого я была совсем в другой области. Приезжал мой двоюродный брат, и он увлек моего брата, и они стали заниматься планерами. Я тоже решила, что буду летать, что же это я буду подсобной? Я им чертежи делала, а мне ничего не доверяют. Я посчитала, что я недооцененная, вырасту и буду летчицей. А потом вот меня попутало. В конце 7-го класса я поступила в училище художественное, в Луганске. Я решила, что нет, война, не хочу я летать. Не просто летать, а еще и бомбы бросать. Я буду художником.

И в училище вы уже познакомились с Валерием Павловичем?

Не тогда, мы были в разных корпусах и не виделись. Он уже был на 3-м курсе, а я только поступила. Потом он встретился со студентом нашего училища, который учился на 1-м курсе со мной, а в Германии (речь идет о принудительных работах В.П. Ламаха в Доллендорфе с 1942 по 1945 гг. — прим. авт.) оказался с ним. Это Юра Мартын.

ВОЙНА

А во время войны вас эвакуировали?

Нет. 6 месяцев я была в Луганске. Но надо было скрываться, уходить. Мама уходила в село, брат тоже нечаянно остался. Он 1924-го года рождения, непризывной. И папа остался, не пошел в эвакуацию, решил, что будет с сыном. Но не тут-то было, их разделили: папа попал в Воронежскую область, в Воронежское медицинское училище, какое-то время там проучился. Он человек был такой способный — хорошо все освоил, и его оставили при училище преподавать.

А брат попал под бомбежку, вернее, состав его вагона, который ехал под Сталинград. Он выпал или бежал. Куда бежать? Домой. Правдами и неправдами, на крышах он приехал домой, а что дома? А дома — фронт. Где-то на чердаке отсиживался. Потом, когда немцы пришли, по местному радио было объявлено явиться трудоспособному населению в таком-то возрасте для регистрации на «биржу труда». Надо идти, надо же работать, я пошла, зарегистрировалась: там класс в школе, стоят столы, сидят регистраторы. Прихожу домой. Потом приходит брат: «Ну, что зарегистрировался?» — «Нет, преподаватель физики меня узнал и сказал: “Уходи отсюда, ты здесь не был и не приходи больше сюда!”». Он не зарегистрированный, а я есть кадр.

Потом мама уезжает в село с братом в пределах Ворошиловградской области, а я остаюсь дома. Мои родственники, с которыми мы рисовали когда-то, в Киеве живут. Они едут в эвакуацию через Луганск, заезжают к нам, везут какое-то барахло, бросают его мне. А там тетушкины платья, а тетушка солидная была, в общем, хорошего размера были платья. И я начинаю шить. Шью детские вещи из этих платьев, а мама возит эти вещи в село — меняет на еду. У меня есть работа, я не выхожу никуда. Кончаются у меня нитки, иду к соседям — через два дома — взять взаймы на машинку нитки. Иду огородами, чтобы никого не встретить. Вдруг появляется какой-то дядька: «Как твоя фамилия?» Я говорю. Он достает пачку бумаг, листает: «Получите». Повестка на «биржу труда» — в Германию путь-дорога. Я расписываюсь, беру эту повестку. Куда бежать, я не знаю.

Поздно вечером кто-то стучит. Мама приехала, одна. Брат остался в селе, у него ноги отморожены, когда он с поезда бежал. Я с повесткой выезжаю в село. Взяла барахло, машинку («Зингер» такая маленькая). И мы разделились: мама пошла туда, где брат, а я пошла в село. Была весна, оттепель, я пришла с мокрыми ногами в село, попросилась переночевать. Меня пустили, ватные шитые валенки свои поставила сушить у печки. Легла спать, а на утро бурок моих нет. И я осталась без обуви, у меня были такие туфельки девочковые на каблучке, только эти туфельки, как-то замотала. Вышла из положения.

Шила я, шила, уже и надоело. Потом начали бомбить село, летят снаряды, люди выходят, местные, довольные, ликуют. Война пришла. А то же не слышно ничего было. Немцы прошли и ушли, а тут снаряды летят. Какая радость. Одна хата загорелась, оптимизма убавилось.

А в чем радость? Хотели участвовать?

Нет, какое-то действие. Ничего, а тут вдруг. Война или есть, или нет. Неизвестность. А тут стреляют. Наши, наверное, стреляют.

Едет машина немецкая — вытряхивают барахло, обмундирование, обувь, им это уже не надо. Все это обливают бензином и поджигают. В конце концов одна машина нас взяла. Людей позабрасывали, закидали обувью, завесили и поехали. Встречали выстрелами. Наши ж стреляли, а мы сидим себе в мусоре этом забросанные. Сначала было тревожно, потом привыкли, потом стали подъезжать к Луганску. Выстрелы затихли. Мы едем в Луганск, фронт идет на Луганск, мама с братом тоже бегут в Луганск. Они не знают, где я, они самостоятельно уехали. Я прихожу домой, а кто-то дома — они раньше приехали, ехали через окраину. Там были склады — кагаты, где хранились овощи. Кагаты открыты — бери, что хочешь, сколько донесешь. Набрали они картошки, еще что-то, больше всего было — бочки с капустой соленой. Я прихожу на пир, они, конечно, рады. Были опечалены, что оставили меня в оккупации, а, оказалось, что я пришла.

Потом вы продолжили обучение в училище после войны?

Да, уже на второй курс. В училище было два факультета: живопись и скульптура. Я пошла на живопись. В училище так получилось. Немцев уже нет, немцы ушли на Волгоград (Сталинград). Папа там, на войне. Я пришла домой, а дома как-то неуютно, у меня повестка, мало ли что, надо уходить в тыл. Соседские подруги говорят — мы уходим. Дошли мы вместе до станицы Луганская, это 18 км, я хорошо знала эти километры, потому что я оттуда овощи приносила на себе. 18 км я несла 35 кг, уже помидоры по спине текут, потому что сверху лежит капуста. Короче говоря, добрались мы к вечеру в станицу Луганскую, попросились ночевать. А там в хате уже военные — наши бойцы, тогда солдатами не называли. «Кто такие? Куда идете? Чего идете?». Мы рассказываем, чего мы идем. Они смеются: «Никуда вы не ходите, потому что мы уже отступать не будем, никогда, уже мы пойдем в бой, и как будет». Мы послушались, на утро встали, пошли домой. Что будем делать? Идем в военкомат — и добровольно идем, куда пошлют. Приходим в военкомат, подруги мои помладше, школьницы, а у меня уже первый курс. И нас распределили. Меня направили на курсы «всевобуча» (всеобщее военное обучение — прим. авт.) на телефонистку, а девочек — регулировщицами на посты. Короче говоря, я с повесткой дома сижу, жду вызов.

Прихожу однажды домой, а мамы — нет. Соседи говорят, что была облава, и ее забрали на трудовой фронт рыть окопы, под Луганском. Узнаю, куда забрали, и иду на окопы. Что это были за окопы? Противотанковые рвы — 3 м глубина, 6 м ширина. Мы должны рыть ночью, чтобы противник не видел. Май, слышно только лопата об лопату. И работа продвигается медленно. Днем мы спим в коровнике, нам привозят еду. На десерт всегда была селедка. Стояла бочка с водой, и когда селедку поешь, есть уже не хочется, а хочется пить. Бочку выпиваем, днем никто не работает. Потом мы решаем — мы не будем ходить ночью, будем ходить днем. Если погибнем, значит, так надо было. Работаем днем, летит немецкий самолет, ничего не бросает, нас не видит, а мы работаем медленно.

Потом хожу я уже на занятия, 4 месяца строевой, с песнями по улице, а потом 2 месяца специализация. А тут я же художник, первый курс закончила. Дают мне задание — и я обеспечиваю военкомат, рисую схемы — разрез пулемета. Я это все проделывала, мы это все изучаем, разбираем, и я рисую. Короче говоря, закончились занятия. Девочки мои закончили раньше и уехали по назначению. А я осталась. Смотрю — телефонисток забирают, забирают, а меня нет. Меня никто не забирает. Я нужна. Кто же будет рисовать? Я продолжаю рисовать. Однажды я иду и на заборе читаю маленькое скромное объявление: «Ворошиловградское художественное училище объявляет набор и регистрацию студентов». Не надо мне эти телефоны. Я иду в училище. Нет, сначала я в военкомат иду, сдаю работу. По дороге наревелась, прихожу — глаза красные, а тут военком говорит — что случилось? Прочитала я заявление, он помолчал, сел, задумался: «Будешь, дочка, учиться!». Я продолжаю рисовать, но уже как бы не числюсь, меня вычеркнули. Я на окопах не была, меня вычеркнули, и телефонисткой не была, меня вычеркнули. Тогда это было радость, а потом послужило бедой.

Почему?

Я не могла получить звание «участник войны». Ни на окопах не была, ни телефонисткой. Потом я уже получила звание «участник войны». Это было тогда, в 1990-е годы, 50 % квартоплата, 50 % телефон, газ, коммунальные услуги и бесплатная поездка, но я так никуда и не съездила, это я уже в Киеве живу. Потом был период, когда все льготы были аннулированы. Все было вычтено из пенсии. Как сейчас, я даже не знаю. Меня вопрос уже не волновал, пенсия получилась довольно приличная. Появилась у меня статья, которая хорошо оплачивалась, — «заслуги перед родиной». У меня две награды, причем Всесоюзные: орден «Знак Почёта» и медаль «Ветеран труда».

УЧЁБА

После Луганска вы поступили во Львов. Получается, что Вы учились там в начале 1950-х. Какая там была ситуация?

Ситуация там была довольно тревожная. Но я тогда не соображала. Пережив войну, мне казалось, что может быть ужасного? Поступила я в 49-м, в 47-м закончила училище (речь идет о художественном училище в Луганске — прим. авт.), поехала в Киев сдавать экзамены. Сдала, прихожу — а в списке меня нет. А у меня диплом с отличием был. Я сдала, но у меня не получился проходной балл. Там не положено было общеобразовательные предметы сдавать, а у меня в табеле, оказалось, четверка по русском языку. Значит, мне нужно экзамены общеобразовательные сдавать, не помню, что там было: история, украинская литература… несколько предметов. После этого институтский завуч устроил меня в художественную школу, она тогда была при институте. Я начала там заниматься, ходить только на специальные предметы. Потом думаю, не потяну я. Во-первых, надо было жилье где-то снять, потому что общежитие мне было не положено. Девочки, с которыми я сдавала, со скульптурного, приютили меня. Но я не стала там учиться, потому что 12-й класс несерьезно относился, натурщицу отпускали, у них госэкзамен — это цель. Нам не по пути было. И я поехала обратно в училище к директору, рассказала свою ситуацию. Он говорит: «Дипломный курс, будешь с ними пересдавать. Все будет нормально».

А до того, как я уехала, мама взяла на квартиру студентку, мою подругу. Ей сделали операцию, удалили аппендицит, и к ней пришел весь курс, а курс — это мальчики, 5 или 6 человек. Потом наступил Новый год, 48-й. Встречать они всем курсом собрались у Ламаха. И эта Шура, подруга, говорит: «Пошли к Ламаху Новый год встречать!» Я говорю: «Курс чужой, чего я пойду». — «Ну, как чужой? Ты же будешь с ними сдавать экзамен». Ладно, я согласилась. Пошли мы, сделали маскарадные костюмы. Взяли простыню, покрасили в черный цвет, сделали серебряные звезды, там какой-то головной убор, тут юбка в складочку. Короче говоря, две ночи одинаковые. Одна — белая ночь, а одна — таинственная. А костюмы одинаковые абсолютно.

Вы — таинственная?

Угу.

Черный и белый, как потом в «знаках» Валерия Павловича.

Да. И так у Ламаха с ним познакомилась. Стали мы (эта группа) собираться в мастерской. Мастерская была у одного студента (речь идет о художнике Валентине Кочевском — прим. авт.) — и это все «орден», а он — «магистр ордена» и две принцессы. Была еще и третья — принцесса Мира (речь идет о художнице Мире Кочевской (урожд. Песковатской), выпускнице Луганского художественного училища 1948 года — прим. авт.), это ее имя, но она так и осталась принцесса Мира. И мы вечерами собираемся в этой мастерской. Мастерская — маленькая пристроечка к дому, не отапливаемая. Мы там читали книги по искусству — запрещенную историю искусств Николая Пунина «Синтетическая история искусства» и «Философия искусства» Ипполита Тэна.

А где вы брали книги?

А у кого как. Взял когда-то в библиотеке и не возвратил. В общем, были книги, и мы их читаем сообща. А потом кто-то умненький сообразил: чем мы занимаемся? Весной экзамены, а мы читаем. И рассыпался наш кружок. Все стали готовиться. А Ламах пришел на 4-й курс в 1945-м году. А сейчас он на 6-м, значит будет сдавать экзамены. Ему нужно русский язык готовить, потому что в Германии забыл грамматику. И я же русский язык должна готовить. Мы скооперировались, три человека: Шурик Борисов, Валерий Ламах и я. Ко мне они ходят, пишем сочинения, диктанты, изучаем грамматику. Причем, ходят они в разное время. Потому что Шурик сразу после занятий приходит, он свободный, живет с родителями, родители работают, достаточно обеспечены. А Ламах мало обеспечен, он еще работает в Краеведческом музее художником. И он может прийти только вечером. Значит Шурик уходит, приходит Валерий. Я с двумя занимаюсь, потом Шурик едет в Москву и поступает во ВГИК. На художника. И он становится «персональным» художником Рязанова (вероятнее всего, речь идет о художнике Александре Тимофеевиче Борисове (1927–2017), который впоследствии работал на «Мосфильме» и сотрудничал с Георгием Данелия, Эльдаром Рязановым и другими режиссерами — прим. авт.).

А мы тут русский язык успешно сдаем, и вот так мы познакомились. Русский язык — это где-то час занятий, что там было заниматься? Дальше Валерий живет своими воспоминаниями, преподносит свои знания, потом появляется его «Круг вечного возвращения».

В 48-м?

Да, уже к концу. Осенью. В общем, я была охвачена этими схемами.

Расскажите о поступлении во Львов. Почему была тревожная обстановка и вы поступили на текстиль?

Да, я сразу пошла на текстиль, экзамены были общие: портрет, натюрморт в живописи. Когда мы начали писать, к нам подходили и говорили: вы на текстиль? А чего это? Вы же можете на живописный, ведь уже с образованием? Среди студентов во Львове местных почти не было, в основном приезжие — из Саратова, Казахстана, откуда только возможно. Был один студент, пришел с опозданием, но когда он начал писать, все замерли, все ходили смотреть, как он пишет. А он был необыкновенной наружности, красивые длинные волосы, бант. Он сдавал на живописный, потом он естественно поступил. Все работы, которые подавались на оценку, он мастерски проходил по ним. Он был очень талантливый человек. Быстро его не стало, все его хотели отблагодарить, все его начинали угощать, он на этой почве быстро погас.

Вы не помните, как его звали?

Помню. Скобало Иван (украинский художник, (1926–1980) — прим. авт.). Еще он очутился с Ламахом в одной группе. Они оформляли ВДНХ (речь идет об оформлении аванзала главного павильона ВДНХ в Киеве. Авторы: В. Ламах, И. Литовченко, И. Скобало, И. Тихий. — прим. авт.). Там Скобало, Тихий, с Тихим я еще училась в училище, и Литовченко (Иван Семенович Литовченко (1921–1996) — советский украинский художник-монументалист, много сотрудничал с В.П. Ламахом — прим. авт.). А Литовченко учился со мной в моей группе на текстиле. Был у меня старостой.

А почему тревожно?

Убийства, писателя убили (видимо, речь идет об убийстве Ярослава Галана во Львове 24 октября 1949 года — прим. авт.). Вот склероз на имена. Тревожно было. В институте спокойно было, а в городе было беспокойно. Но мы как-то не были связаны с городом. Каждый день ходили в театр. У нас один студент был из местных, Киприан (Мирон Владимирович Киприан (1930–2019) — художник, сценограф, главный художник Театра им. Марии Заньковецкой во Львове — прим. авт.). Вот он стал ведущим художником театра Заньковецкой. У него были связи с театром, и он нас проводил, но я не помню, чтобы мы хоть раз были в театре Заньковецкой. Драму не люблю. Больше опера, балет. Он нас туда в основном проводил. Потом мы уже покупали входной билет, стоил он дешевле, чем в кино. В кино стоил 50 копеек, а в театр — 30 копеек стоячее место, но мы никогда не стояли. На 3-м ярусе были ступеньки, и на них можно было прекрасно сидеть, как на сиденьях. Балет смотреть еще лучше, чем в партере.

Как школа отличалась от училища? Если я не путаю, вы когда-то говорили, что общались с Романом Сельским?

Сельский у нас не преподавал, у нас был Витольд Манастырский (1915–1992), по живописи был Лищинер (Михаил Лищинер (1912–1992) — украинский художник, в 1947–1954 преподавал во Львовском институте декоративного и прикладного искусства — прим. авт.), выпускник Киевского института. Формалисты были… Сидишь на лекции, вдруг заходит кто-то и приглашает на выход. Патык, Звиринский — они были на старшем курсе, и их (Владимир Патык (1926–2016) и Карла Звиринского (1923–1997)) отослали куда-то. В этом тоже была тревога, не знаешь, кто следующий. Вроде следующих и не было.

Как вы очутились в Киеве?

По направлению. У меня было направление. Отличный диплом.

А что вы делали для диплома?

Ковер.

Какой сюжет?

Русский орнамент. С дипломом получилась у меня неприятность. Я выбрала ткань декоративную в Москве. Приезжаю я в Москву, прихожу в художественное бюро на фабрике, на которой мы уже были полгода на практике, я уже хорошо знаю станок. А мне говорят: мы не сможем выполнить в материале ваш диплом, потому что все наши шесть станков опытные будут заняты занавесом в Большой театр. Все, я отпадаю. А мой профессор текстиля — Николай Бавструк (художник, окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, в 1947–1954 возглавлял Кафедру художественного текстиля Львовского института прикладного и декоративного искусства — прим. авт.) живет как бы в Москве, а во Львов приезжает только на экзамены и на занятия. Знаю, что он в Москве, знаю его адрес, иду к нему, объясняю ему ситуацию и говорю, что «Декоративткань» (одна из первых производственных баз, где студенты Львовского института прикладного и декоративного искусства проходили производственную практику. Первая практика прошла в 1950-м году под руководством Н. Бавструка — прим. авт.) отказалась от меня. Я хочу поменять место. Там еще фабрика им. Маркова, но там плюш, мне не хочется плюш делать. Я люблю переплетения. Он говорит: «Попробуем ковровый комбинат». Есть Люберецкий, есть Обуховский (в Подмосковье). Он позвонил, спросил там обстановку, ну, что, можно попробовать. И я уже еду в Обухов, изучаю оборудование. Все для меня новое — технология новая, новый станок. Меня там принимают, мало того, что принимают, говорят, что у них есть художественный совет. Я, значит, у них месяц живу. Еще в институте я отказалась от своего руководителя, которого мне назначили. Я его совершенно не знаю, он на других курсах, но знаю, что он любит выпить. Но мне это неприятно, я говорю, что не хочу у него быть, а всех преподавателей уже распределили, никого нет. Есть еще одна, Галкина, не помню, как зовут (Галкина Н.М. — преподаватель кафедры художественного текстиля, руководитель диплома А.Н. Ламах, который она защитила с отличием в 1954-м году — прим. авт.). И вот моя руководительница Галкина просит свою соученицу взять меня на квартиру, так она меня устроила.

У них были командировки в основном в Среднюю Азию. Я загораюсь этим орнаментом. Работаю в их лаборатории. Лаборатория — посередине мастерской «палатка». Я там щелкаю, переснимаю себе все орнаменты, это уже будущая тема моего ковра. И параллельно русский делаю. Когда я приехала (во Львов — прим. авт.) и привезла эти эскизы дипломных работ, мне безоговорочно говорят: «Азию не покупают, а русский с удовольствием берут». И за мной закреплен этот русский орнамент. И я заказываю в красилке цвет. Станок, заправку делают под мой ковер. Короче говоря, обосновалась. Работаю поздно вечером. Иду домой, подмерзла, опять мокрые ноги, как там в селе. Никуда не денешься, март месяц, Россия заснеженная, снег тает, и хозяйка кормила там меня. Кормила свою дочь Веру и меня за компанию. С вечера она ставила набор борщевой в русскую печку, а утром ели горячий борщ и шли на целый день в мастерскую.

Защита во Львове была?

Да. Надо было сделать технический рисунок этого ковра, заправку станка, покрасить пряжу, все это подготовить и выполнить в материале, срезать и оформить через «торговлю», ОТК (отдел технического контроля — прим. авт.) — торгово-технический контроль, провести через специализированный магазин в Москве.

А зачем торговый контроль? Гарантия того, что вы — автор?

Ну, как, я с улицы взяла ковер? Все документально оформлялось. Я же не могу вынести с производства. Все было оформлено, отвезено, мама насобирала взаймы денег, я его выкупила.

То есть можно было выкупить свой диплом?

Да.

Сколько он стоил?

Я уже не помню. Но на нем я заработала. Мой преподаватель львовский, Бавструк, был в Москве и был в ВИАЛЕГПРОМе (Всесоюзный институт ассортимента изделий лёгкой промышленности и культуры одежды — прим. авт.). И он там видел протокол, а в нем моя фамилия и стоит отличная оценка. Значит, на меня получали премию. Он мне все это выписывает, называет номер протокола (уже он во Львове), чтобы я обратилась в ВИАЛЕГПРОМ. Я нахально пишу письмо в ВИАЛЕГПРОМ и получаю премию в 3000 рублей — огромные деньги. Отлично! Пошел мой ковер в производство, идет серийный выпуск.

И как вы ее использовали?

Не помню, во-первых, долг отдавала.

А какова его судьба?

У меня лежит мертвым грузом, лежит на полу. Сначала на квартире, где мы жили, там мышки его немного поели. Потом я его свернула в трубочку, не знаю, кто его сейчас там ест. Может, моль съела.

ДАРНИЦКИЙ ШЕЛКОВЫЙ КОМБИНАТ

А потом по распределению попали в Киев?

Да, потом по распределению я попала в Киев. Я и принцесса Мира. И у нас было написано: «обеспечение жилплощадью». Думаю, приеду я, сразу квартиру получу. Прихожу к директору (речь идет уже о Дарницком шелковом комбинате — прим. авт.), а директор говорит: мне художники не нужны. А это разные министерства: министерство культуры — институт, а министерство легкой промышленности — комбинат. Какая квартира? Ничего вам не обещали. Ну, что, я могу вас взять на маленькую должность рисовальщика. А комбинат в основном набивной. И я попадаю на рисовальщика-набивиста, это такая промежуточная должность. Нужно делать технический рисунок с обозначением цвета, а цвет определяет колорист. Я только заполняю паспорт к этой ткани. И все. Потом постепенно, постепенно начали прибывать ткацкие станки — громадные текстильные станки немецкие, и собственно все страны на этих станках делали гобелены. Потом меня отправляют на месяц на «Декоративткань», где я изучаю технологию. Потом привозят эти станки — их «одевают» технически, заправляют, и я становлюсь художником гобеленного цеха.

Это где? Уже снова здесь?

Да, это уже в Дарнице, где я проработала 28 лет. Всесоюзный орден я получила на ДШК. Сделала сувенир, заказ директора был — портрет Ленина. Есть у меня, не знаю, куда его пристроить, но работа сделана. Хорошо сделала, без единой ошибки, патрон был насечен хорошо, хороший получился Ленин. Орден получила (смеётся). 70 % работы были отличные. Получала я приличные деньги, потому что зарплата там инженерная — потолок 120 рублей. В конце я получала 120, но в основном получала за метраж. Например, ярмарка годовая, кто столько распишет, столько и получит. У меня был хороший метраж всегда, рисунок отличный. Иногда получалось очень много моих, пол цеха работало на Ламах, я тут ни при чем (смеётся). Кто хотел дарницкую ткань, те и расписывали (то есть заказывали — прим. авт.). А это Харьков, Львов, Каунас, Тбилиси, где были комбинаты.

Вы разрабатывали орнаменты?

Да, орнаменты. И выводила новые ткани, новые артикулы. Мне интересно было не только рядовой тканью заниматься, а что-то новое.

А абстрактные мотивы или схемы — в ткани не попадали?

Нет, в ткани не попадали. Там были свои абстракции, геометрические орнаменты. Но я любила растительные.

Вы делали гобелены для производства, но продолжали рисовать, делать акварели. Что вас интересовало?

Все-таки я художник, хотелось. В 1974-м я начала делать ручные гобелены. Тогда же акварели. Вот акварель из Иссык-Куля. У меня много было командировок хороших, из Иссык-Куля был даже букет, он уже худенький — почистили от пыли, и он стал реденький. Последний свой гобелен я сделала дома. В мастерской. Я боялась делать дома, потому что дом есть дом, он отвлекает. Я садилась и могла ткать беспрерывно, а это же нагрузка и на позвоночник, и на ноги. Сделала за полтора года. Мне стоило высших трудов физически.

Вы как-то упоминали, что Валерий Павлович делал некоторые абстрактные мотивы на бумаге размером в спичечный коробок, когда он делил мастерскую на Филатова. А с кем он тогда делил мастерскую?

С Эрнестом Котковым и Александром Лемберским, и Богоутдинов, который раньше еще уехал. Они его оставили, там надо было делить на 4-х, так обходилось дешевле, хотя мастерская стоила в те годы копейки. Потом они разделились, поставили фанерные стены. Там было 3 окна, и по этим окнам разделились. Не знаю, как там Валерий Павлович жил. Когда пришла после него, там мыши были, всегда что-то оставлял. Я там сделала себе холодильник-шкаф. Там был рядом магазин, покупала сахар, делала запасы, чтобы летом что-то сварить, варенье. Стоит у меня кулек с сахаром, а потом он постепенно худеет и худеет. Сзади дыра, сахар высыпается, а там большая щель между мастерскими, и там мышки, видимо, заходили к Валерию Павловичу, корочка хлеба найдется у него всегда. Я дыру заделала и попрощалась с мышками.

А с кем из художников вы общались?

Сначала это были Георгий Якутович (1930–2000) и Александр Данченко (1926–1993). Потому что вместе учились, они на год позже заканчивали. Какие-то события отмечались в этом кругу: дни рождения, появление детей. У них тогда Сережа родился (художник Сергей Якутович (1952–2017) — прим. авт.).

Схема в 48-м появляется, а записывать начинает только в 1960-е?

В 69-м. А до этого устно.

Каким образом это происходило? Вы были слушателем или давали отклик. Что для вас лично схема значит?

Слушатель. Все это происходило не публично, дома, причем небольшими компаниями — 2–3 человека. Это кусок жизни. Какое-то течение жизни, не знаю. Это было постоянно. Все эти визиты, все эти сборы, чтения, все это проходило через мои уши.

До этой квартиры вы где жили?

Началось в первой квартире, которую дал директор. Я уже часто начала выполнять задания какие-то, когда стал гобеленовый цех. Нужно было сделать министру Сенину галстук, потом на шляпу ленточку, потом для каких-то серьезных книг сделать обложки, чтобы они имитировали кожу, но все это нитки. Такие задания, и однажды он меня вызывает, думаю, что очередное задание. А директор был очень активным, и очень считались с ним, фактически он был украинским Штирлицом, его очень уважала верхушка ЦК, и станки ему эти немецкие дали, потом бельгийские станки, цех целый. Комбинат, который раньше был с маленькой мастерской, набивной цех только (шелковые ткани набивные), разросся в такие большие размеры, и ему стало не хватать площади. А вся территория была засажена фруктовым садом, деревья уже выросли большие, прошло уже десяток лет, стали эти деревья раздавать населению, бери кто хочешь, сажай, где хочешь. Так что много в Соцгороде фруктовых деревьев поросло с Комбината.

Вызывает меня директор, я захожу в кабинет, сидят несколько человек, мужчины, мастера, я так понимаю. Мужчин ткачей не было, они появились позже, когда приехали несколько человек с Аргентины. А до этого только женщины. Мастер женщина, мастером женщина так до конца и оставалась, а мастера мужчины, которые имеют непосредственный контакт со станком, ремонт станков, перезаправка, мастер — это только так, связующее — заказать основу, заказать нитки, сколько чего надо, это дело мастера. На мастера — несколько станков, на ткачиху — несколько станков, цех был небольшой, было всего 120 станков. Но станки двухэтажные большие, потому что в каждом машина находится наверху, где все совершается. И карты — карты сшиваются в ленту, вешаются на станок, и карту приставляют к призме. Это я уже вам технологию рассказываю. Технология действительно сложная, инженерная техническая.

А как процесс происходил? Вы были разработчиком ткани? То есть вы как художник разрабатывали эскиз, потом картон. И вы все сами делали? По сути художник — и изобретатель, и инженер, и …

Да, да. Эскиз, потом картон — технический рисунок. Художник ВСЕ сам делал! Роль художника — это не просто эскиз. Это и эскиз, и технический рисунок, и инженер, и посчитать количество ниток разных цветов, и непосредственно на станке. Да, нарисовать их, каждую нитку, а потом насечь карту, а карт до 1000 бывает. Наверху находится призма, которая соединена с каждой ниточкой, а эти ниточки соединены с большой такой ниткой, и их 6 частей на ширину 150 см, каждая часть 25 см, это робуст, рисунок, а вверху карт, сколько хочешь, ну, старались не больше 1000, в среднем 500 — на каждый рисунок, это тоже кусок работы. Целый цех работает — насекают карты.

Но вы непосредственно сами ткали, но были и исполнители, которые по вашим рисункам…

Каждый самостоятельно делал. В других комбинатах в Риге, Москве, там по специальностям. Диссонатор отдельно, он берет рисунок и определяет, здесь будет такая ткань, здесь будет такая, тут надо таким цветом, тут таким. Патронисты отдельно. У нас тоже патронисты были, но им делать нечего было. Мы в основном делали сами, не обращались к патронистам. Ну, это ответственно, и это творчество, когда ты решаешь. Так вот директор дает задание, а тут не задание. Квартира предлагается. Спрашивает у одного мужчины: ты согласен? Хорошо, поговорю с женой, посоветуюсь. Все. Пошли дальше: тоже поговорю с женой. Доходит очередь до меня, я не спрашиваю, кто и что: Согласна! Потому что у меня родилась Люся, Ламах работает на улице, открыто окно, стоит там мольберт, и он делает плакат на улице, чтобы не было красок в комнате. Люся в коляске спит.

Но у вас не было своего жилья тогда? А где вы жили тогда?

На квартире в Старой Дарнице. Сначала сняли комнату, там полкомнаты занимала шикарная роза, такие розы в селе растут. Хозяйка заходила, выливала туда ведро воды вот в эту самую деревянную кадушку, и там сырость была. А была вторая комнатка, маленькая, там хозяева жили — муж и жена, мы говорим: давайте меняться, вы переходите сюда в большую, нам достаточно маленькой. Мы живем в маленькой тесной комнате, приехала моя мама мне помочь, чтобы я не брала отпуск на комбинате, работала беспрерывно.

То есть сразу без декретного отпуска? Но это ваше решение было или такие условия?

Можно было, но как-то … на меня плохо действовал отпуск. Я часто отпуск не брала, брала сразу два на следующий год. Мне отпуск мешал. У меня норма — 11 рисунков в год, а 12-й месяц считается отпускной. Но разбивать рисунок — очень плохо… Короче говоря, прихожу я домой, Валерий работает у Литвинчука, плакаты делает у него на квартире, а мы с мамой берем коляску, поехали! Я получила квартиру! И мы с Люсей маленькой едем в квартиру, по пути я захожу к коменданту, у него беру ключ, приезжаю, вставляю ключ, а ключ не вставляется. Кто-то закрыт с той стороны. Стучим: «Кто там?» «Свои, открывайте!». Открывает пожилая женщина, смотрим — стоит коляска с ребенком в нашей квартире, а женщина там — хозяйка. Мы говорим, что вот у нас ордер есть, документ, это наша квартира. А эта женщина живет где-то в этом доме, а ребенок — это ее детей, дети живут в общежитии, они работают не на ДШК, а на другом комбинате рядом. Там работает муж, и в основном он там претендует на квартиру, и это длится несколько лет, и они не попадают, а жена — ткачиха на комбинате, тоже не попадает. Короче говоря, мы заезжаем в эту квартиру и будем здесь жить. Вам негде жить — живите.

То есть она наполовину с вами жила? И долго?

Достаточно долго. Комендант возмущается, ходит на Валерия Павловича наезжает, что вы за мужчина, что вы не можете выставить? Он говорит: «Я не обладаю такими полномочиями — выселять, я не милиционер. Я просто претендую на эту квартиру, но так случилось, ее заняли, пусть разбираются те, кому это положено». Все. Отстали, и стала милиция ходить. Ходили, ходили, и выходили. И мы стали жить в этой квартире. А потом уже получила двухкомнатную квартиру (на Ленинградской площади), а потом вступили в кооператив сюда, была возможность поступить в кооператив, и долго строили, с 1965-го года по 1970-е…

Вам не хотелось попробовать свои силы в монументальном искусстве?

Нет. Текстиль меня сразу как-то принял.

Со времен войны, когда вы перешивали?

(Смеётся). Нет, мне как-то ближе. Я в Киевский институт поступала на графику, потому что в душе я где-то график, не текстильщик. В основном меня интересовала графика. Текстиль я полюбила. Причем есть книга про советский гобелен, Москва сделала эту книгу, и мой первый гобелен «Травы» (как раз был на выставке в Москве) в эту книгу попал…