Полагаю, что самым соразмерным эквивалентом в живописи вопроса Адорно о возможности искусства после Освенцима были «Обнаженные» Жана Фотрие. Правда последний ставил вопрос несколько иначе: может ли человеческий субъект изображаться как «фигура» после Второй мировой войны и Холокоста, может ли он вообще сохранить свой человеческий облик?

Жан Фотрие, «Обнаженная во тьме», 1926

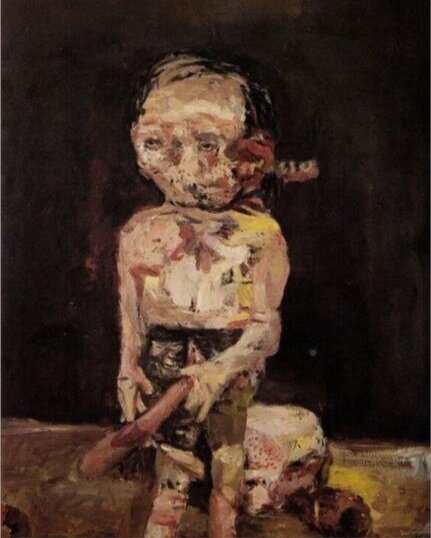

Георг Базелиц, «Большая ночь в бадье», 1963

Ягоду, несмотря на вульгарность любых сравнений, все же можно назвать в своем роде референтом этого же тезиса. Человеческое тело у него — никогда не целостно и буквально разодрано. Пусть тавтологично, но его фигуративность оправдана дисфигуризацией, гротескно-гипертрофированным искажением человеческой фигуры.

Мирослав Ягода во многом есть продолжением (со стороны художника совершенно ненамеренным) немецкого неоэкпрессионисткого проекта «Пандемониума», в первую очередь — в сопротивлении эстетическим практикам, сознательно действующим в рамках дискурсивных или социальных конвенций.

В то же время его можно поместить и в пространство идей их оппозиционеров — Георга Базелица и Ойгена Шёнебека, для которых эстетическая непроницаемость исключает всякую коммуникацию. Их «идеальный персонаж» арт-индустрии — ницшеанский радикальный герой и аутсайдер, отвергающий всякую коммуникацию.

Впрочем, Ягода и не маргинален «по особому рецепту». Это можно проиллюстрировать множеством моментов: художественной средой Львова 1980–1990-х, которая была скорее разбитой мозаикой автономных движений, не стремящейся к объединению; отношением самого автора к своей работе, как автоматическому выбрасыванию отработанных материалов, и, соответственно, к себе самому — как агоническому источнику, который не то что встраивать себя в индустрию, он особо не нуждается даже в минимальном публичном самопозиционировании.

Мирослав Ягода, 1999, фото Андрея Боярова

В этом проведении параллелей есть некоторое лукавство, ведь в отличие от всех вышеперечисленных, аутсайдерство Ягоды, как, впрочем, и все его творческое наследие, практически не теоретизировано. По-хорошему, у него не было ни единой текстовой подпорки помимо собственной поэзии (которую он значительно превозносил над живописью), пьес и манифеста, обретших известность за пределами Львова сравнительно недавно.

И без того малому количеству интерпретаторов наследия Ягоды, большинство из которых решили ограничиться пересказом городских баек о «фрике-алкоголике» [1], это создает немалые трудности в работе. Ведь помимо отсутствия необходимого блока текстов о нем, минимального набора критериев, помимо этических (в последнем львовские авторы особенно преуспели), нет пока и приблизительной рецептуры как писать о Ягоде.

Вид экспозиции Я+GOD=А, NAMU, 2020

Не в последнюю очередь это объясняется тем, что его невозможно подвести под стандартный анализ из словесных танцев вокруг исторических нарративов, к великому сожалению наших теоретиков, которым вокруг политических и исторических набора аналогий проще всего выстроить и нарратив художника.

Одна из самых главных ловушек искусства Ягоды именно в том, что вокруг него нельзя выстроить ряд отстраненных политико-исторических комментариев. Ведь если нет «историзма», значит нет и политизации, а нет политизации, а значит нет и искусственного нагнетания ужаса; что, к слову, рознит его с Бэконом, в «похожести» на которого его не раз пытались уличить.

Помимо этого, Ягоде невозможно эмпатировать и на личностном уровне, ведь все его работы из собственной, очень личной, азбуки кошмаров.

Мирослав Ягода, «Мацьора Ципа поедает свое племя», конец 1980-х

Как зритель, входя на выставку «Я+GOD=А», ты попадаешь в такой себе театр ужасов Гран-Гиньоль, но, надо признать, ужасы Ягоды невероятно уютны. В них чувствуешь себя безопасно, поскольку его опыт, тебе, зрителю, никак не пережить. Ведь все образы изъяты из жизни, которая не имеет совершенно ничего общего с привычным (читай: описательно-бытовым) нам образным миром.

Мирослав Ягода, «Отдых. Окончательная игра слова», конец 1980-х

Это боль, на которую не больно смотреть.

Вид экспозиции «Я+GOD=А», NAMU, 2020

Мирослав Ягода, «Без названия», конец 1980-х – начало 1990-х

Его вместе с тем не назовешь апокалиптическим художником, ведь на этой территории уже никто не ожидает самого худшего. Худшее уже случилось, «это земля, которую Бог уже оставил».

«Кочующие» из картины в картину отрубленные головы с пустыми глазницами, хтонические картинки ада, пылающие фигуры отдаленно напоминающих людей, схемы построения человека, состоящих из геометрических схем и обрывков стихов, разверзающее небо над двухголовыми слепыми существами, фаллосы, которые совершенно не несут в себе даже минимального сексуального подтекста, раздраженная агония запутанных движений, безликие и автоматические следы на песке, осколки, которые художник смог отнять у полного «ничто».

Его фигуры не становятся документами, а те редкие слова, разбросанные по его картинам, не выстраиваются в единый строгий текст. Здесь нет ни фельетона, ни монолога.

Восприятие картин Ягоды — никогда не довольствование целостностью, а скорее, чуть ли не вуайеристская, завороженность фокусом. Именно этот принцип сполна воплотился в одном из лучших экспозиционных решений выставки от кураторов Елены Грозовской и Татьяны Жмурко и «архитекторов» пространства Катерины Либкинд и Станислава Турины, а именно в затемненном зале с акцентирующим свето-фокусом на каждую из работ.

Вид экспозиции «Я+GOD=А», NAMU, 2020

Ужас обретает рот и стает на две куриные лапы, ужас произрастает из человека и становиться его крестом.

Мирослав Ягода, «Путешествие птицы белеющими сетями в зенице мертвого», конец 1980-х

Антонен Арто, Жак Превель, название неизвестно, 1946

Все отдаленные попытки портретов, начерченных на стихах, напоминают портреты Антонена Арто, выполненные совместно с Жаком Превелем.

И если бы вокруг Ягоды начали выставить мало-мальски строгий теоретический анализ, то Арто, вероятно, стал бы самым близким претендентом на диалогическое выстраивание его образа. Ведь его совершенную неприложимость к жизни и бэконовский пафос «доносить вещь как есть, чтобы все пришли в ужас», можно было конвертировать в образ куда гораздо лучше тиражируемый как в украинском, так и в мировом контексте.

Мирослав Ягода, «Двойник неба», конец 1980-х – начало 1990-х

И выставка в NAMU это не только пресловутая «посмертная дань» художнику, но и попытка переоткрыть, вырвать Ягоду из намертво сколоченного львовского позиционирования его как «городского сумасшедшего» и «пьяного львовского патриарха андерграунда».

Напротив, выставка «Я+GOD=А» о принципиальном избегании обобщающего образа, или даже об отказе называть Ягоду старым именем и предложением изобрести другое, новое.

В этом предложении изобрести — отказ от любых сопутствующих текстов, кроме разве что манифеста «Тройка варваров», который раздают посетителям в конце экспозиции.

С одной стороны это можно расценивать именно так, но есть и другая, по-настоящему изящная идея этой выставки: пространство Ягоды — это сосуд, который никогда не заполнить чужими словами.

[1] Есть и исключения, например материал Татьяны Жмурко «Потому и страшно: Гений Мирослава Ягоды». Режим доступа: https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20191004-miroslav-yagoda.html