«Зачем мне такое счастье?

В самом деле, какая-то идиотская рефлексия

Или как это назвать иначе».

Из письма Олега Голосия

Небольшую выставку «Хлопчик і комета» открывают трогательные студенческие каракули Олега Голосия. Здесь в тщательно исписанной тетради, слегка детским почерком отмечена разработка ленинского плана монументальной пропаганды, в которой «памятники часто носили временный характер». На ее первой странице — размашистое «Голосий», выполненное узнаваемым советским шрифтом. Ниже нарисованы палитра и кисточки. На страницах старательно описаны искусство и его виды; красной пастой выделены периоды и подчеркнуты ключевые фигуры и тезисы, подытоженные такой же красной оценкой «5». То, что сначала казалось страстным желанием понять назначение искусства, теперь уравновешено таким знакомым требованием советской системы — на проверку вести конспект.

В экспозицию лаконично выбраны материалы из семейного архива: детские и армейские фото соседствуют с почетными грамотами на украшенных ленинским портретом бланках, наброски и фрагменты писем дополнены вырезками из газет, уже своим присутствием отсылающим к времени. Скромные, фрагментированные и требующие внимания эти материалы представлены напротив стены с масштабными полотнами. Последние периодически менялись на протяжении выставки согласно условной периодизации работ художника. Сам проект носит исследовательский характер, начиная последовательную работу над наследием Голосия, которое основательницы галереи The Naked Room Мария Ланько и Лизавета Герман назвали «Маєтком художника». В пространстве одной комнаты галереи им удалось создать три параллельных плоскости: саморефлексии художника и его внутренней неустроенности; общее полотно времени; а также больших нарративов нового украинского искусства, которые были спешно предложены уже в раннее постсоветское время.

Фигура Голосия, какой она была представлена моему поколению, всегда неразрывно связана с историей Парижской Коммуны — одного из первых художественных сквотов в постсоветском Киеве. Уже в ранних девяностых, благодаря работам нескольких искусствоведов, среди которых Александр Соловьёв, Галина Скляренко и другие, творчество художников Паркома трактовалось как новое украинское искусство, что уже тогда становилось громкой заявкой на смену эпох. Так искусство Голосия и его современников было названо альтернативой советскому академизму, а на смену одному большому нарративу пришел другой: проект соцреализма был закрыт, сменившись линией украинского трансавангарда.

Тогда же были заданы определенный словарь и место «украинской новой волны» в истории искусства: восходящие по разным версиям к традициям барокко, авангарда и европейского искусства 70-80х. Соловьев уместит художников Паркома в общую постмодернистскую линию с добавлением национально-региональных черт, таких как «генетически обусловленный код “витальности”, “душевности”, “пластичной поэтичности”»[notes title=” ” description=”Авраменко О. Марафон-бліц// Образотворче мистецтво. — 1992 — №1.— С. 24-24. Текст приведен в каталоге Олег Голосій. Маєток Художника. (The Naked Room 2019) 62-63.”]. Позже Тиберий Сильваши (который в конце восьмидесятых был секретарем молодежной секции Союза Художников, и который организовал Седневские сезоны, ставшие, можно сказать, первым прецедентом свободной лабораторной работы художников, сформировавших затем сквот на улице Парижской Коммуны) систематизирует историю украинского искусства через собственную теорию, которую он называет «матрицей украинской визуальности»: в ней трансцендентность представляется как вертикаль, а описательность (повседневность) — как горизонталь или линия рассказа. В его версии, наследие украинской абстрактной живописи проявляет связь с Казимиром Малевичем и традицией иконописи, в то время как Парижская Коммуна продолжает линию [notes title=”барокко” description=”Согласно Сильваши, до XVII-XVIII века на Украине сосуществовали совместно магическое и сакральное пространства, визуально воплощаясь в иконе. Под влиянием западных тенденций в Украину приходит барокко — «такой себе китч Возрождения, который укладывает вертикаль трансцендентной визуальной культуры в горизонталь рассказа. С этой горизонталью связаны и петербургский академизм, и передвижники, и Мир искусства. И только в десятые годы 20 века выстраивается вертикаль через авангард. Потом соцреализм нас укладывает опять и так мы доходим до конца 80-х годов, когда для Украины был важен выбор модели». «Выбор модели происходил странным образом: Парижская коммуна выбрала трансавангард и уложилась в рассказ, мы попытались выстроить вертикаль». — «Диалог с Асей Баздыревой. Искусство — это зеркало, в котором начинаешь смотреть на себя», в Тиберий Сильваши. Эссе. Тексты. Диалоги. (Щербенко Арт Центр 2015) 110-112.”].

Фото: Марія Павлюк

Требование того времени — писать новую историю размашисто — вполне объяснимо. Однако для моего поколения, постмодернистская концептуализация украинского искусства, выстроенная в том числе и через мифологизацию Паркома, является все еще слишком абстрактной. Ну или как минимум такой, к которой сложно протянуть свой опыт того же места и того же контекста, но тридцать лет спустя. Теперь, когда дороги Украины и СССР разошлись и в национальной риторике нет дефицита, все более возникает материальный, нежели идеологический интерес. В том числе — и в искусствоведении. Теперь интересны не столько разрывы, столько связи. Их особенно увлекательно находить в том, что осталось за пределами больших полотен и кураторских текстов. Поэтому эта выставка, с её вниманием не столько произведению искусства, сколько к сопутствующим процессам, стала как будто не опосредованным опытом встречи с тем временем и возможность понять его с позиций современности.

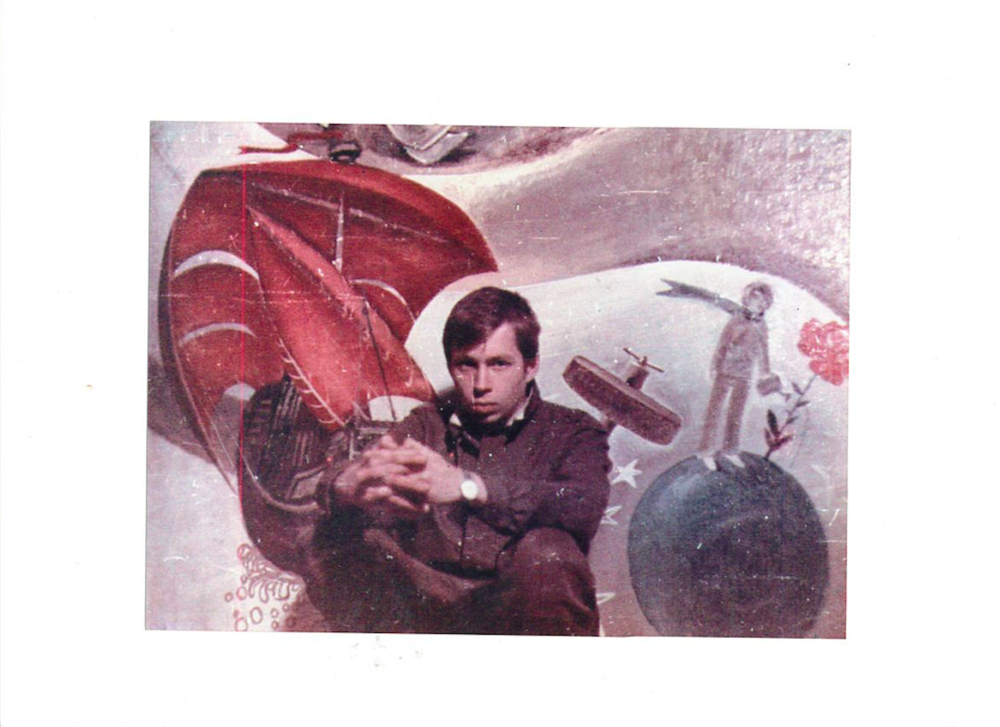

Самое значимое в этой встрече, что происходит она через знакомство с художником и его миром, который был известен только его близкому окружению конца 80-х начала 90-х. Здесь я вижу не молодого уверенного в себе художника, который под «фанфары перестройки» занимает свое место в альтернативе советской [notes title=”истории” description=”«Під гучні фанфари перебудови з’являються молоді, незалежні, й упевнені у собі люди, які не тільки вільно орієнтуються в безмежному, багатоманітному “космосі” світової культури, добре обізнані з новими течіями сучачної образотворчості, котрі вже з перших кроків, як кажуть, зі студентської лави, створюють роботи, що викликають загальний інтерес у фахівців, твори, які охоче купують престижні галереї Заходу». — Галина Скляренко, «Під знаком “Клеопатри”» // Україна. — 1990. №16.— С. 12-13. Текст приведен в каталоге Олег Голосій. Маєток Художника. (The Naked Room 2019) 48-49.”]. Скорее наоборот, человека, который вполне следует установленным правилам: пишет конспект, получает диплом за работу «Портрет матери» и участвует в выставках, необходимых для дальнейшего вступления в Союз Художников — решающий институт для любого, выбравшего профессию художника в [notes title=”СССР” description=”Эта материальность позволяет подумать о самых неожиданных связях. Например подпись Александра Дубовика на студенческом дипломе позволяет подумать, что метафизические мотивы и отсылки к Караваджо в живописи Голосия были прямым результатом студенческой работы. Помнится, что художник-монументалист, очевидно преподаватель Голосия, сильно вдохновлялся работами Караваджо. Какую историю искусства мы сможем написать собрав больше документов времени!”]. Здесь армейские фото отмечены благодарностью за самоотверженный труд в исполнении воинского долга. Одно из них наиболее трогательно и комично, где за спиной у совсем юного Голосия слева развеваются Алые Паруса, а справа — во вселенской невесомости поливает свою розу Маленький Принц. Этот странный коллаж показывает жизнь молодого художника: она идет своим чередом в угасающем Советском Союзе, который был навсегда, пока не [notes title=”кончился” description=”Заимствую фразу у Алексея Юрчака.”].

Олег Голосій. Портрет з армії. Світлина надана галереєю The Naked Room та Маєтком художника Олега Голосія

Но вот его блокноты населяют темные антропоморфные фигуры, ему кажется, что он катится в тартарары, что жизнь не рядом, а сбоку, и что в общем-то он не имеет на нее права. Тьма сгущается. Единственное, в чем он, кажется, совершенно уверен, так это в собственной позиции художника, равно как и в том, что это путь одиночки. Он мучится обретением собственной «поэтики и структуры». Отсылки к Ницше и Кафке (возможно, не лучших друзей на рубеже тоталитарности и неизвестности) соседствуют с полным достойного отчаяния письмом любимой Трубиной и намерением «завести друзей и обрести уверенность в себе». Его депрессией исписаны блокноты и с их прочтением становятся более понятны десятки живописных работ, в композиции которых — клаустрофобные пространства, в которые не может уместиться человек. При этом он понимает, что его фрустрация и «тёмный славянский сплин» являются двигателем его творчества: именно экзистенциальные лабиринты заставляют его безостановочно писать. Ему не важно произведение искусства, ему важно произведение как процесс, как глубокая внутренняя потребность. Из этих записок Голосий возникает как современник — человек, который, если воспользоваться формулой Джорджио Агамбена, имеет способность разглядеть тьму своей эпохи. Он не может отключить свою рефлексию, даже если бы и хотел.

В его метаниях и поисках отзывается эхо времени, когда десятилетние навыки единственно возможных правд зависли в идеологическом вакууме. Человек, который все делал «правильно», получив сильные академические навыки в искусстве, внезапно обретает возможность не воспроизводить социалистическую повестку. Но точка приложения его искусства не понятна. Здесь раскрывается самый сильный ход этой выставки: она не кричит об этой большой истории, но оставляет все подсказки. Например, небольшую заметку «Апология продажного искусства» (1990) о дискомфорте торговли искусством. Она косвенно отсылает к, пожалуй, одной из ключевых фрустраций вследствие первого аукциона Сотбис в СССР в 1988 году, когда оказалось, что искусство можно продавать и продавать хорошо. Если в советской системе место художника было предопределено и обозначено капиталом символическим, новое время подсказывало необходимость нового самопозиционирования и капитала монетарного, чему никто не был научен. Или вот обложка каталога выставки «Постанастезия» по мотивам четырехмесячной резиденции в Мюнхене и масштабной выставки в 1992 году. Приглашение принять участие в таком событии было чем-то совершенно новым и многообещающим для совсем молодых художников, в числе которых был Голосий. Но в то же время, эти первые вылазки за границу давали понять, что они работают в «другой художественной парадигме» и что их инструменты не современны или как минимум не самокритичны. Скорее, их живопись проявила не столько новое украинское искусство, сколько положение в котором оно оказалось — положение вневременности и асинхронности, отсутствие инструмента соприкосновения с реальностью и языка, чтобы ее описать.

Олег Голосій. Фантастика, 1993. Світлина надана галереєю The Naked Room та Маєтком художника Олега Голосія. Репродукція — Євген Нікіфоров

Альтернатива советскому академизму не обязательно была сколько-нибудь осмысленным жестом. Для поколения 80-х политическое в искусстве считалось конъюнктурой, поэтому живопись того времени стала синтезом классического цитирования по мотивам выученного в академии искусства с визуальной культурой, пришедшей из популярной культуры запада и востока, часто принимающих формы чего-то детского, ироничного или несерьезного. Об этом немало было написано с постмодернистских позиций, в частности Екатериной Деготь, которая в ранних девяностых писала о всеприемлющем Голосие, чьи полотна — это экран, нейтральная поверхность которая принимает на себя любые изображения, а сам художник «удерживает свое сознание в состоянии нейтральности, паралича отношения и некоей апатичной благорасположенности ко всему в мире». «Глаза его как будто затуманены, — пишет Деготь, — а на устах блуждает приятная, несколько бессмысленная [notes title=”улыбка” description=”Екатерина Деготь, «Живопись нон-стоп» // Иллюстрированный еженедельник «Столица». — 1993. — №10. — С. 63-65. Текст приведен в каталоге Олег Голосій. Маєток Художника. (The Naked Room 2019) 52-53.”]». Тем временем выставка «Хлопчик і комета» оставляет в стороне свойственный постмодерной критике метод смерти автора. Наоборот, она не только ставит его личность в центр, но и делает возможной его прямую речь. То, что Деготь назвала «нарциссизмом» Голосия здесь звучит как его полагание на себя как на единственную неделимую истину в потерявшем какие-либо ориентиры времени.

Мальчик и комета — это история пролетевшей стремительно жизни, на фоне еще сильнее ускорившейся истории. Олег Голосий погиб при невыясненных обстоятельствах в 1993 году в возрасте двадцати семи лет, так и не дав нам узнать, куда привели бы его поиски собственной поэтики, останься он и дальше смотреть в тьму времени. Но что важно, так это возможность такой очень интимной встречи сегодня, чтобы через личное переживание — свое и художника — понять систему координат, в которой многие из нас выбирают быть соединенными общей историей сквозь десятилетия.