Дарья Гетманова: Я бы хотела начать этот разговор непосредственно с «Выставки-Читанки», которая стала импульсом к нему. Если уточнить, то мне бы хотелось начать с удовольствия. Как на полминутки теоретичка и студентка, я понимаю, что имеется в виду под чтением для удовольствия — для меня это, наверное, отказ от утилитарного подхода к чтению. Но что под этим имеется в виду, если говорить с позиции художницы?

[тут я обращаюсь к цитате из описания выставки: «Дискурсивность всегда уже материальна, а материальность — всегда уже дискурсивна» (Карен Барад). Не смотря на актуальные вопросы теории, в бытности же «всегда уже» всё ещё несколько научная фантастика, а вот письмо, чтение и прочие дискурсивные навыки — практическая необходимость для символического существования в профессиональном поле. Но нашей кураторской амбицией является ещё и освоить её для удовольствия!]

Катя Лисовенко: Для меня подходом к чтению, наиболее приятным, и как раз связанным с художественной практикой, является отношение к тексту как к материалу для «охоты» и исследования, причем не академического, а скорее похожего на рассматривание пятен Роршаха или лов рыбы: не знаешь, что поймаешь и рассмотришь, но это будет радостным сюрпризом и удовольствием от нахождения связей, не всегда имманентных данному тексту.

Ульяна Быченкова: В описании выставки слово «удовольствие» находится рядом со словом «амбиция», тут речь о переприсвоении, причуждении — это политическое удовольствие. Наверное, для меня в данном случае это даже и попросту бесстрашное чтение.

Также можно практиковать и феминистскую стратегию ревизионизма в таком позитивном качестве, как, например, предлагает Ева Кософски Седжвик своей идеей «репаративного чтения»: чтения без подозрения, чтения мыслящего эмоциями, увлекающегося и отвлекающегося, чтения с дурными привычками.

И целиком согласна с Катей насчёт сюрпризного чтения. Тут ещё припоминается песенка Агузаровой про чтение (в транспорте), только с небольшой приставкой ир– «рационально проведённое время!», а также «способ самовыраженья»!

Катя Лисовенко. «Іфігенія» із серії «Підміна», 2017

Анна Щербина: Мне всегда было сложно читать теорию: концентрация хромает, внимание ускользает, понимание не приходит. А художественную литературу я редко себе позволяю читать (это же нерациональная трата времени…). Поэтому чтение было скорее источником фрустраций: 1) я никогда не прочту всего, что могла бы; 2) я не помню того, что прочла; 3) я не понимаю, что читаю. В коллективном чтении для меня открылось удовольствие — я услышала, как читают другие, что они думают, когда читают, как мой голос звучит. И смыслы стали пробираться в ум и в чувства.

Настя Теор: Мне чтение редко приносит удовольствие. Удовольствие от чтения для меня — это новые знания, которые можно применить, или обсудить, но это не про само чтение, я постоянно отвлекаюсь. А вот коллективные чтения — это как серия маленьких выступлений, тут меня все отвлекает от самого текста, но и постоянно к нему возвращает.

Дарья Гетманова: Насколько я знаю, для некоторых из участниц этого разговора работы, показанные на «Выставке-Читанке» — это первый подобный опыт сплетения текста и материала. С чем связан этот поворот в вашей художественной практике? И в какой момент участницы, работавшие с такой связкой и до этого, пришли к ней?

Ульяна Быченкова: В окружающей пост/концептуальной традиции текст в принципе подразумевающаяся часть произведения и давненько не является чем-то неожиданным в современном искусстве.

Как графической дизайнерке, мне много приходилось работать с текстом, но с другой его стороны: формально-выразительной, практичной для чтения, вовлечённой в образ содержания, но порою одновременно и в отстранённой от смысла оптике. Это такая интимная и слепая одновременно ситуация: ты пристально внимательна к ритму, контрформе букв, разбиению на комфортные для чтения строки, помнишь каждый поборотый в книжке концевой предлог и тире, но можешь быть совершенно дезориентирована в сюжете мысли. Текстуальное постоянно рядышком, но решиться создавать что-то, что «не вырубишь топором» столь ответственно. Тут речь ведь уже не о чтении, а о письме. Для меня, наверное, эти две стороны сомкнулись в феминистском самиздате, но до сих пор я чаще и спокойнее оформляю зины, чем пишу. Практики составительства и редакции концепта подачи перешли потом в другие проекты — например, дизайн-исследовательское издание «Знак. Українські товарні знаки 1960–80-х» или же зин проекта «Метаморфози».

Уляна Биченкова. Айдентика Фестивалю феміністського письма, 2021

Настя Теор: Моя работа «Застенчивый флирт с алгоритмическими стражами» на «Выставке-Читанке» — это инсталляция из рисунков, текста, объекта и трюмо. Но трюмо и объект появились на монтаже, а до этого были рисунки и текст. У меня была навязчивая идея обосновать свои рисунки, я считала, что самого рисунка как бы не достаточно. Хотелось ответить на вопрос «О чем твоя работа?». Я не смогла написать короткое описание, мне было тесно и я решила, что не буду себя теснить, и так родился текст. Ну, а когда что-то родилось, я это уже не могу выкинуть. Тогда для меня эти рисунки и текст только вместе работали. Сейчас я тоже делаю работу, в которой будет и рисунок, и текст, как будто не могу определиться, кто важнее и даю им выступить вместе. Я хочу, чтобы мой текст оставался любительским, аматорским и интимным как дневниковые записи. И рисунок тоже. Я очень долго пыталась забыть горе-академизм и хочу, чтобы все оставалось сырым и незавершенным.

Анна Щербина: Я ранее предпринимала скромные попытки ввести текст в практику, например, в работе «Вид з протилежного кута залу повоєнного живопису НХМУ на чотири сюжетно-тематичні картини» и на выставке «Вхід з Кожум’яцької» (первой работой, включающей текст, считаю вышивку «Ебала я твою бабушку», представленной на выставке «TEXTUS. Вишивка, текстиль, фемінізм» в 2017 году).

Но в «Вещи» это уже более целенаправленное включение. Если чтение для меня было источником фрустрации, то письмо остается местом ужаса и оцепенения. Письмо — это публичное обнажение (даже если никто не видит, например, дневниковые записи, они ведь потенциально могут быть прочитаны: в детстве я всегда обращалась либо к воображаемому читателю, либо к самому Дневнику). Написанное мной так много может обо мне сказать — писать значит быть уязвимой. И тут контекст художественной работы создает определенную защитную линию обороны — символическую, тоненькую, но все же рабочую. Но я все равно показываю текст так, чтоб его было нелегко увидеть и прочесть: то он коряво написан от руки, то припрятан в тумбе.

Анна Щербина. Фото з виставки «Вхід з Кожум’яцької», Bereznitsky Art Foundation Gallery, 2020

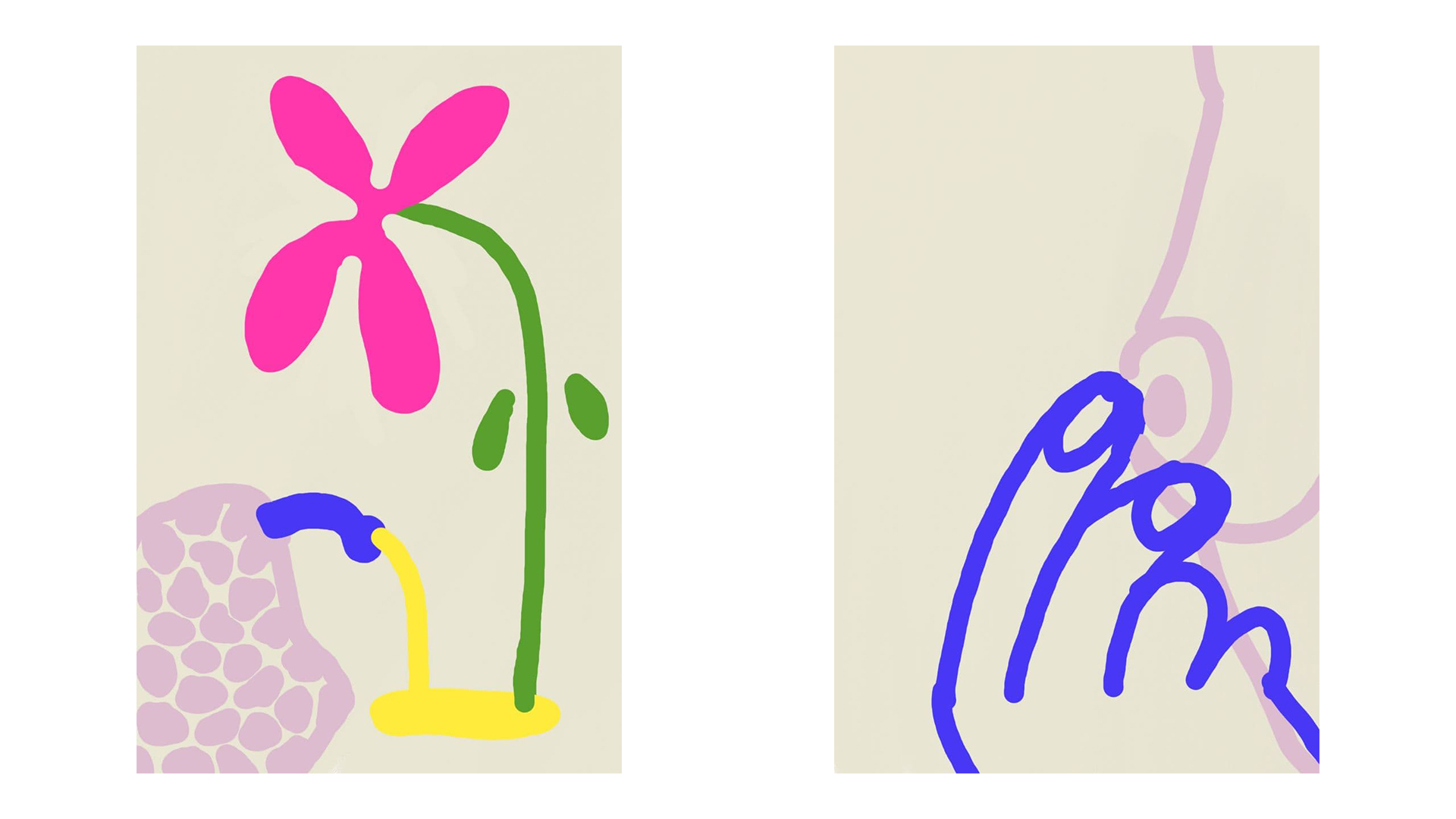

Катя Лисовенко: Я во второй раз обратилась к тексту. Эта работа похожа на первую тем, что изображения являются повествовательными.

Когда я училась, мне все время хотелось на заданиях по композиции сделать не одно изображение, а диптих, триптих или полиптих, рассказать с помощью живописи историю. Это очень не одобрялось и нарекалось «литературщиной» и непрофессионализмом, ведь визуальный язык живописи или рисунка должен был максимально отличаться от текста. Хотелось попробовать поработать с изображениями, для которых «литературность» не является недостатком.

Ульяна Быченкова: Интересно, а графиков учат наоборот — сериями мыслить.

Катя Лисовенко: Ух ты! Надо все–таки, как в Баухаусе, сделать для студентов прохождение всех факультетов возможным.

Настя Теор: Я вот удовольствия больше от написания получаю, чем от чтения.

Катя Лисовенко. «Сказка», фото з «Виставки-Читанки», 2020. Фото: Наталка Дяченко

Дарья Гетманова: Спасибо! Аня, мне понравилось, как в разговоре с Ульяной ты сказала: «На Курсе искусства гуманитарное знание встало передо мной, как Джомолунгма, необъятное и далёкое. И тот факт, что самыми начитанными и способными спокойно и рационально доказать свою правоту оказались мужские субъекты, сформировал тогда во мне установку, что донести что-либо мужчине — задача сложная» и сейчас пишешь о том аспекте чтения, который вызывает фрустрацию. Мне кажется, это важный момент, и практики получения удовольствия от чтения, которые были описаны выше, как будто бы помогают ее снять. Удалось ли вам обнаружить способы «практически приживить материально-дискурсивные подходы в феминистской теории и искусстве», и — шире — как менялись ваши взаимоотношения с теориями в своих художественных практиках?

Анна Щербина: В работе «Вещь» я самым непосредственным образом попыталась проиллюстрировать теорию. Следуя вектору интереса Кати Хасиной, переосмысляя иллюстрацию, я включила изображение, текст и объект. Всегда раньше переживала, чтобы не сделать «иллюстрацию» (в том уничижительном значении, в котором Катя Лисовенко упоминает комментарии преподавателей, или во взгляде искушенного интеллектуала — моего внутреннего критика). В итоге решилась самым наивным способом это воплотить. Это был для меня трансгрессивный жест. До сих пор не осознала, что сделала… А если не брать во внимание вышеупомянутую работу, то теория обычно оказывает невидимое влияние на мою художественную практику — она как климат (природный и социально-политический), как технологии и имеет формирующие свойства. Только вот своего ответного влияния я не замечаю.

Во время учебы на курсе Лады и Кати и после того мне казалось, что любая теория это — истина. Сейчас я так не думаю. Каждая теория — это возможный способ мышления, и во многом важно, насколько она полезна/приятна/этична.

Настя Теор: У меня ведь просто пока полминутки практики, так что история отношений с теорией тоже не велика. Я сначала думала, что у нее какая-то главенствующая позиция, а искусство вроде как визуализация. Но это был, по-моему, неверный путь. Я думала, что ничего не смогу сделать, пока «вот это все не прочитаю и не пойму», и, конечно, никогда «до конца» прочитать и понять не удавалось. Одной из причин было и есть то, что так мне скучно. Но сейчас понимаю теорию как одно из ремесел. Мне интересно обращаться к ней (читать), искать ответы, внедрять в практику. Я на пару месяцев могу уйти «читать», и ничего производить не буду. А потом пару месяцев ничего читать не могу, потому что мне нужно эту субстанцию, сформировавшуюся во мне за период чтения, как-то материализовать. На меня и, соответственно, на все, что я делаю, большое влияние оказало знакомство с феминистскими текстами течений киберфеминизма, ксенофеминизма, а так же интерсекциональная и квир-теория.

Настя Теор. Із серії малюнків, 2021

Ульяна Быченкова: Да! Про Джомолунгму и мне тоже очень понравилось! А какие способы «практически приживить материально-дискурсивные подходы в феминистской теории и искусстве» — вопрос для меня открытый и вообще это вопрос-горизонт. Возможно, посредством коммуникации с теми, кто на Джомолунгме прямо сейчас? Читательские встречи «Читанка» как раз задуманы как поле для обмена практическими и теоретическими мышлениями и чувствованиями.

Катя Лисовенко: Когда я училась в КАМА, было похожее на описание Ани отношение к теории — каждая воспринимается как истина. На курсе Лады и Кати было много критического искусствоведения, курс Леси Хоменко и Методфонда очень выгодно отличался от того, что было в НАОМА.

Сейчас мне нравятся теории, которые соприкасаются с художественными поисками, на которые можно опираться.

Дарья Гетманова: Я заметила, что в своей художественной практике некоторые участницы этого разговора часто обращаются к будущности/ будущностям, их активному воображению и ситуативному воспроизводству. Какое значение такое обращение к будущностям имеет в вашей художественной практике? Возможно, в какой-то мере является определенной стратегией?

Настя Теор: Когда мы с Алексеем Кучанским делали komaxy, то определили, что художественная практика может быть лабораторией. Я в своей лаборатории ищу желаемое будущее и тем самым его утверждаю здесь, приближаю. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Для меня сейчас смысл заниматься искусством во многом о том, чтобы работать в этой лаборатории над тем, чтобы вплетать в ткань мира свои маленькие сюжетики-помехи. Пресьядо, работа которого тоже сильно на меня повлияла, «начал революцию с себя». Его транспереход и то, как он работает с ним в своих текстах — сильный политический жест. Искусством я начала заниматься, когда мне стало тесно в активизме, но мотив как будто не изменился: хочется менять свою жизнь и мир вокруг здесь и сейчас, и я нашла такой способ для себя.

Уляна Биченкова. Дизайн «Боевого Лепестка», зіну випускного проєкту третього набору ШВИЧД, під редакцією Жанни Долгової та Уляни Биченкової, 2017

Ульяна Быченкова: На обсуждаемой выставке «Кукольный Дом» и грезит, и ретроспективно инспектирует. Феминистские писательницы и художницы вообще немало грезят. «Фабрика Найденных Одежд», например, определяли свою практику как «хорошо организованную грезу». Или вот поэтический портал, инициированный феминистской литераторкой Галиной Рымбу, носит именно такое название. Грезить — это весьма себе практично — к будущему надо готовиться. «Пробрасывать», как говорит Алла Митрофанова о рывке политического воображения. Ситуативно воспроизводить — тоже удовольственная тренировка! Возможно, это и эскапично, но отрезвляющее настоящее тоже всегда рядом.

Катя Лисовенко: Мне нравится думать о будущности, зерна которой уже есть в настоящем — реалистичной будущности. Совсем немного нужно, чтоб желанное будущее проявилось, все для него уже готово, нужно лишь перестать бесконечный захват всего, который как раз и является фантастикой (и основным сюжетом фантастики).

Дарья Гетманова: К сожалению, я не была на выставке «Пещера Золотой Розы», которую курировали, помимо Ульяны Быченковой и Анны Щербины, Валентина Петрова и Жанна Долгова. Не видя выставки вживую, но читая кураторский текст, я обнаружила несколько схожих мотивов к ее созданию, что и у «Выставки-Читанки». И тут, наверное, вопрос к кураторкам — можно ли сейчас выявить процессы/ интересы, которые привели к появлению этих выставок в последние два года?

Ульяна Быченкова: А какие именно схожести, если не секрет?

Дарья Гетманова: Тут я могу процитировать отрывок из кураторского текста: «Пещера даёт место месту, остроумно и изобретательно, с любопытством вступая (или не вступая) во взаимную динамику, где материя и смысл артикулируются сообща, где иные мечты под видом теорий, имея наглость не знать границ, становятся научными, не скрывая своего обмана, желания извлечь выгоду наделённости существованием и дружелюбия к ошибкам».

Ульяна Быченкова: Ну да, политические ставки, теории и принципы, конечно, совпадают. Но верно и то, что для считывания той выставки теоретическая линия не была единственной. Это было пространство для разных тропинок: сказочно-сериального сюжета, истории феминистской художественной формы и политики, наряду с историей теоретических разработок.

Анна Щербина: Обе выставки были заполняющими пустоты действиями. Они отвечали нашему ощущению нехватки в локальном художественном поле. В этих выставках участвуют художницы, которые нам знакомы и интересны. Формирование и укрепление личных и профессиональных связей, строящихся на разделении общего интереса — одна из важных задач этих мероприятий.

Дарья Гетманова: Если не секрет, в каких направлениях пролегают ваши теоретические и/или художественные интересы сейчас, с чем вам интересно работать?

Ульяна Быченкова: Мне, наверное, интересно продолжать начатые вопросы разворачивать и подытоживать, увидеть как они сами себя являют, в чём они проницательно-удачливы, насколько применимы. Из медиумов манит музыкальный нынче, но в связях с остальными интересами и набытованиями.

Настя Теор: У меня сейчас какой-то потерянный немного период, когда я больше пробую и щупаю, чем осмысляю путь в целом. Я всегда работаю с проблемами, которые сама же и переживаю, ищу какой-то выход из них. komaxa была способом пережить травмирующие условия нематериального труда и пофантазировать такое решение для коллег. «Застенчивый флирт с алгоритмическими стражами» был попыткой субверсировать болезненные ситуации, связанные с телом и сексуальностью. Сейчас я продолжаю работать с темами сексуальности, тела и гендера в жизни и искусстве.

Настя Теор, Олексій Кучанський. Інформаційний плакат «komaxa» — частина художньої роботи «komaxa. как увидеть почтовых насекомых?», представленої у вигляді інтерактивної інсталяції на виставці Посткіберфеміністичного мистецтва в «ДК Розы», 2020

Катя Лисовенко: Живопись и рисунок можно по разному инструментализировать, освобождать, исследовать, но для меня самое главное, что я работаю с изобразительным языком. У него есть свои законы, свое бессознательное, свои клише. Язык может быть идеологическим или интимным, экспрессивным или интеллектуальным. Рисунок и живопись — это конвенциональные ремесла, давно вписанные в рамки искусства, потому многие современные художники относятся к ним скептически. Но, понимая эти ремесла как язык, можно преодолеть их декоративность и сделать его своим, или пустым, или как угодно применить. Ещё мне нравится и важно в произведении, помимо осознанного и критического подхода ко всем аспектам специфики функционирования, а также идеологической или исторической отягощенности данного медиа, четкого понимания зачем это делается — оставить пространство смысловой необозначенности, открытости реальному, незавершенности и нерешенности. Это смутное пространство дает возможность работе не быть иллюстрацией к какой-либо идее. Мне интересно сейчас смотреть на живопись как на причину нового опыта, а также как на след, который может остаться от другого рода опыта; живопись, как открытое миру медиа, границы которого можно пересматривать. Живопись и рисование — мой орган, часть тела.