© MO Museum

Если сказать слово «1990-е» воображение сразу нарисует рынок и как зимой тебя заставляли мерять джинсы стоя в носках на картонной подстилке, полураздевшись и сжимаясь от холода. Возможно, когда будут создавать музей повседневности периода первых лет независимости Украины, эту картонную подстилку включат в экспозицию, поместив ее где-то между турецкими джинсами и кроссовками abibas, а рядом будет стоять гигантская клетчатая сумка, полная «паленых» VHS-кассет. Но не фантики с машинками «Турбо», ни Тамагочи, ни полароидные снимки не могут передать ту суровую и жестокую реальность, происходившую в 1990-е, не могут передать страх за то, что не хватало средств на существование или за то, что есть возможность потерять работу. Освещения в подобной экспозиции моего воображаемого музея 1990-х практически не будет: практически все лампочки будут выкручены, а потолок заплёван. Предложенная мною экспозиция ничего общего не должна иметь с «позитивной» ностальгией — в ней были бы надгробные плиты и золотые зубы под громкие песни The Prodigy.

Прошло вроде бы не так много времени, но то, что нам казалось диким, жутким и травматичным, сегодня вызывает ощущение романтики. Мода на массивные кроссовки, спортивные штаны и майки-алкоголички вернулась вместе с воспоминаниями о детстве у одного поколения, и желанием погрузиться в мир отцов — у другого. Говоря об искусстве того периода часто можно услышать о свободе, о вседозволенности, о безбашенности — всем том, чего сегодня не выглядит то ли таким простым и доступным, то ли просто не таким.

Собственно, на этой ностальгии к 1990-м и свободе как главной эмоции кураторы выставки The Origin of Species: 1990s DNA в вильнюсском музее современного искусства МО строят свою экспозицию. «Первое десятилетие независимости от СССР сформировало нас такими, какие мы есть сегодня. Десятилетие хаоса, свободы, дефицита и неофициального открытия государства. Памятные артефакты обычных людей, собранные на выставке, демонстрируют переход к более структурному и цивилизованному существованию. Почему литовцы сегодня такие, какие они есть? Эта выставка раскроет противоречивые настроения общества, эйфористический характер новых начинаний и сложность перемен. Взгляд на искусство, культуру и нас самих. В комплекте с историями из повседневной жизни. Музыка, мода, рыночная экономика, зародившаяся мафия и поп-культура найдут свое отражение в произведениях коллекции МО», — так описывает выставку команда кураторов проекта. В нее вошли культурный аналитик Вайдас Яунишкис, писатель и литературовед Римантас Кмита, историки культуры Ауримас Шведас и Томас Вайсета, куратор музея МО Мигле Сурвайлайте, исследователь ностальгии Мантас Пелакаускас, сценограф-архитектор Рената Вальчик и архитектор Йорясис Йосис.

Такая команда специалистов разных направлений должна была создать максимально четкий образ 1990-х, передать настроение того времени даже тем, кто его не знал. В подготовке к выставке музей также объявил сбор воспоминаний людей, тем самым привлекая внимание зрителя к еще не созданной экспозиции и тем самым желая сделать из его жизни часть высказывания.

© MO Museum

© MO Museum

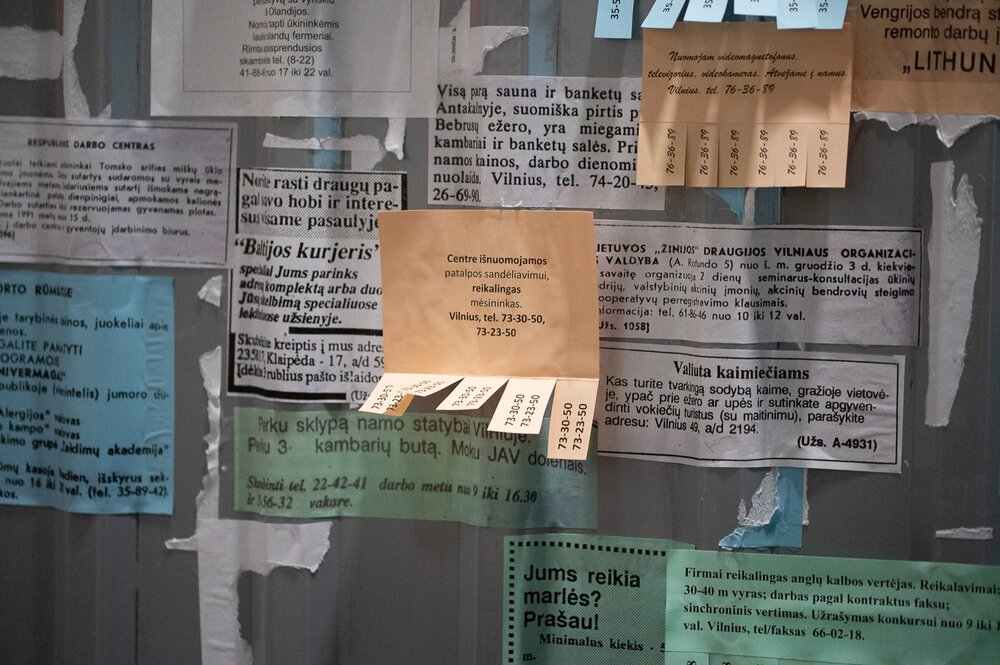

Экспозиция выставки расположена на последнем этаже музея, но на самом деле занимает не так много пространства. Начинается она с моды 1990-х: сотрудники музея выбрали несколько модных типажей и стилей, развесили костюмы в вакуумных прозрачных пакетах прямо перед лестницей. Позже зритель мог ознакомиться с подобными образами более детально, прочитав информацию справа от них. Тема моды и рынка развивается и дальше. В экспозиции представлены джинсы, капот машины, которую использовали в качестве места для раскладки под товары, стена с VHS-кассетами, клетчатые сумки и ларьки. Все эти рыночные атрибуты занимают в целом одну треть пространства выставки.

© MO Museum

© MO Museum

Еще одна большая часть выставки это воспоминание об Ужуписе — вильнюсской утопии. В этом центральном районе столицы Литвы в 1998-м году художники и музыканты провозгласили независимую республику, тем самым очертив свое пространство свободы вполне конкретной линией. Ужупис и сегодня пользуется своим особым статусом у туристов, кочующих от бара к бару в этой части города.

Еще одна аттрактивная деталь — это старый шкаф, полный старых журналов и информации. На полочках — традиционные сервизы, а внутри ящиков — информация о повседневности Литвы. Завершает экспозицию инсталляция из телевизоров (на которых показывают телепередачи и сериалы того времени) и карта с портретами местных банд, однако экспозиция не дает пониманием, чем именно они прославились и почему о них здесь вспоминают. Фотографии не сопровождаются текстом и если не знать криминальную историю балтийской республики, без аудиогида и дополнительного поиска не обойтись.

Между этими разделами и частями экспозиции размещены работы художников 1990-х и это оказалось самым интересным на выставке. Не только своим тематическим выбором или формой, а в первую очередь тем, что очень многое оказывается сопряженным и созвучным тому, что происходило в Украине в это же время. Тема телесности, поиска идентичности, работа с образами из популярного и артхаусного кинематографа, первые интуитивные феминистские работы — такие же поиски и эксперименты происходили и в Украине.

© MO Museum

Существует миф (или все же не миф), что в советское время страны Балтийского региона обладали большей свободой, искусство казалось более радикальным, более открытым, более интересным, близким к западным экспериментам. Но 1990-е открылись мне с другой стороны. И темы, и формы, и медиа — все, что я увидела на выставке, действительно очень схоже на процессы, протекающие в украинском искусстве в этот же период. Самый простой пример — серии фотографий и коллажей A woman about men. та Man and his spirit (1995) литовской фотографки Сниеголе Михалькявичуйте (Snieguolė Michelkevičiūtė) напоминают работы харьковских фотографов Бориса Михайлова и Сергея Солонского. Видеоперформанс Without a Guilt for Guilties. Trap. Expulsion from Heaven (1997) Эгле Ракаускайте (Eglė Rakauskaitė) можно рассматривать как рифму ранних работ Оксаны Чепелык (например, «Хор», 1998). Ее же Faces формально можно записать в пару к «7 портретам» Андрея Боярова (1990-1991). А инсталлированная скульптура зеленого Иисуса, которая крутится по часовой стрелке — близка по духу инсталляциям Александра Ройтбурда, Дмитрия Дульфана и Анатолия Ганкевича. Стоит еще также вспомнить, что одна из частей выставки была декорирована красными шторами, а внутри этого круга был устлан «шахматный» пол, что отсылает к сериалу «Твин Пикс» Дэвида Линча. В украинском искусстве 1990-х также есть ссылки к этому знаковому сериалу. Таких параллелей можно найти много, уверена наберется на целую конференцию или диссертацию. Но и это не значит, что все искусство было похожим. Наоборот, через эти схожие мотивы и темы интересно находить нестыковки. Интересно просматривать поиски художников: как они приходили к тому, что сегодня у нас вызывает это ощущение схожести. Но таких скрупулезных поисков нельзя произвести на выставке, так как она показывает лишь малую часть визуального искусства первого десятилетия Литвы.

В кураторском стейтменте к выставке говорится о том, что все проекты музея современного искусства МО, как и эта выставка о 1990-х, показывают тесные связи искусства и жизни. «Искусство — это мы», — говорится в тексте. Но подобная фетишизация 1990-х, использование большого количества инсталляций на основе узнаваемых вещей не дают понимание того, каким было искусство. По сути, дизайн (рынок, образ рынка, многочисленные артефакты), вытеснили его на второй план. С одной стороны, это хороший ход для того, чтобы проиллюстрировать место культуры в период становления демократии и капитализма. Но с другой же стороны, это похоже на заигрывание с публикой, на желании ей понравится, использовав яркие образы; играя с ностальгией, вместо рефлексии и осмысления своей истории.

© MO Museum

© MO Museum

Но, достав из шкафа пейджер или кассету, и поместив их в пространство музея, чего добьется куратор или музей, кроме того, что часть посетителей прослезится? Что еще от этих предметов получит зритель? Если собрать в музее газетные вырезки прошлых годов, разде это будет равно переосмыслению прошлого? Можно как угодно выстраивать экспозицию, даже самым хаотичным образом (кураторы как раз подчеркивают нелинейность высказывания), но если в ней не будет кураторского понимания того, чем было это время для художественной среды и общества в целом, она не будет прочитана и понята зрителем как критическая. В таких условиях она станет не художественной выставкой, а выставкой краеведческого музея о 1990-х годах.

За последнее время на моей памяти прошло несколько крупных проектов, посвященных этому периоду, среди которых самая масштабная Рижская Международная Биеннале Современного искусства (RIBOCA), куратором которой выступила Катарина Грегос. Вдохновившись книгой профессора Калифорнийского университета в Беркли Алексея Юрчака, Everything Was Forever, Until It Was No More («Это было навсегда, пока не кончилось») и заимствовав у него это название, кураторка определила свой интерес для биеннале —рубеж 1980-1990-х гг., социальные и политические перемены, новая история. «Труд Юрчака побудил меня задуматься об идее перемен. Как мы адаптируемся или не адаптируемся к ним, как они происходят, какие фрустрации у нас вызывают», — комментирует одному из изданий Катарина Грегос. Рижская биеннале включала работы 104 художников, художниц и объединений. Критика, которая звучала вокруг биеннале — это развитие ностальгии к этому периоду, а также «породив разговоры о культурной колонизации». В частности, этот вопрос обострился из-за финансовой составляющей — директором основателем биеннале выступила Агния Миргородская, а одним из главных спонсоров крупная российская рыболовецкая компания СЗРК (Северо-западный рыбопромышленный консорциум), которая принадлежит ее отцу. В одной из дискуссий в время биеннале директорка Латвийского центра современного искусства (LCCA) Солвита Кресе отметила, что многие иностранцы желая наблюдать руину, ищут в Риге остатки советского времени. Практически ту же мысль, но иначе выразил российский историк Кирилл Кобрин, который эмигрировал в Латвию. Он говорил: «Рига напоминала Ленинград в 1980-х и первой половине 1990-х годов… Мне нравится, что это соответствует моей памяти о местах, которым я принадлежал много, много лет назад». Однако, куратор биеннале Катарина Грегос опровергла факт развития ностальгических настроений и акцентировала внимание на том, что искусство, представленное на выставках, отвечает вызовам современности. «Многие недавние выставки и биеннале были ностальгическими и анахроничными, но RIBOCA смотрит в лицо настоящему», — говорит в комментарии Грегос.

В отличии от выставки в вильнюсском МО, которая хотела очертить ДНК 1990-х, RIBOCA все же показала другой взгляд на этот период: многие художники, представленные на RIBOCA — это молодое поколение, чье детство пришлось как раз на 1990-е. Это безусловно другой взгляд на период перестройки и современности. Но он также включает в себя ностальгию в качестве воспоминаний и обращения к позднесоветской и постсоветской эстетике.

Первоначально ностальгия была описана швейцарским врачом Йоханнесом Хоффером как «неврологическая болезнь по существу демонической причины» (1688 году). В 19-м и 20-м веках ностальгию рассматривали как патологию, классифицируя ее как «эмигрантский психоз», форму «меланхолии» и «психически-репрессивное компульсивное расстройство».

© MO Museum

Тема изучения ностальгии была одним из главных направлений в soviet studies во время Холодной войны и после ее окончания. Работы о том, какие эмоции испытывает советский и постсоветский человек и как это используется политиками сегодня критикуются современниками с точки зрения некритического подхода. Однако, сегодня тема ностальгии набирает новый интерес, связанный в первую очередь с политической ситуацией в Европе. Об этом, например, пишет София Гастон в своем блоге на сайте Лондонской школы экономики и политических студий. Она рассуждает о том, какое сильное значение ностальгия в рамках компании Brexit.

В ностальгии нет ничего плохого, сказали бы психологи и терапевты. Но, если ее не применять в политтехнологических целях в кризисный момент для государства, добавили бы историки и политологи. Ее легко можно монетизировать, перечили бы маркетологи. На примере Британии видно, какую разрушительную силу несет ностальгия. Для Литвы, Латвии и Украины тема 1990-х особенно важна. Это период становления независимости. Он действительно полон свободы и надежд. Но даже в рамках этих романтических чувств к чему-то новому и долгожданному, может возникнуть ностальгия, приводящая к пересмотру настоящего, где искусство теряет свою субъектность и станет инструментом политических манипуляций.